はじめに、馬場あゆみさんによる、タイでの青年海外協力隊活動報告を聞きました。

新しい世界を切り開こうとするパワーにただただ感心しました。

新しい世界を切り開こうとするパワーにただただ感心しました。

つぎに、森藤先生による授業報告でした。

社会科としても、学級づくりとしても、素晴らしい授業でした。

|

|

|---|

1 「使節」をテーマに問題を組み立てている。

テーマを軸にしたことは評価できる。

Ⅰは天正遣欧少年使節、Ⅱは岩倉使節団である。

(1)天正遣欧少年使節の相手、岩倉使節団の正使を問題にしている。その選択肢がやや甘い。

イギリス国王とローマ教皇

片や、岩倉具視と徳川慶喜

迷うだろうか?

(2)は「遣唐使」と漢字で書かせる問題である。

なぜ、これらの写真から時代が飛ぶのか?よくわからない。

「遣」を「遺」と書く生徒が多いだろう。

(3)は伊藤博文の事績を選ぶものである。

もちろんアであるが、イの吉田茂、ウの加藤高明、エの新渡戸稲造と、選択肢の難易度は高い。

今後、このような近現代の問題が増えるであろう。

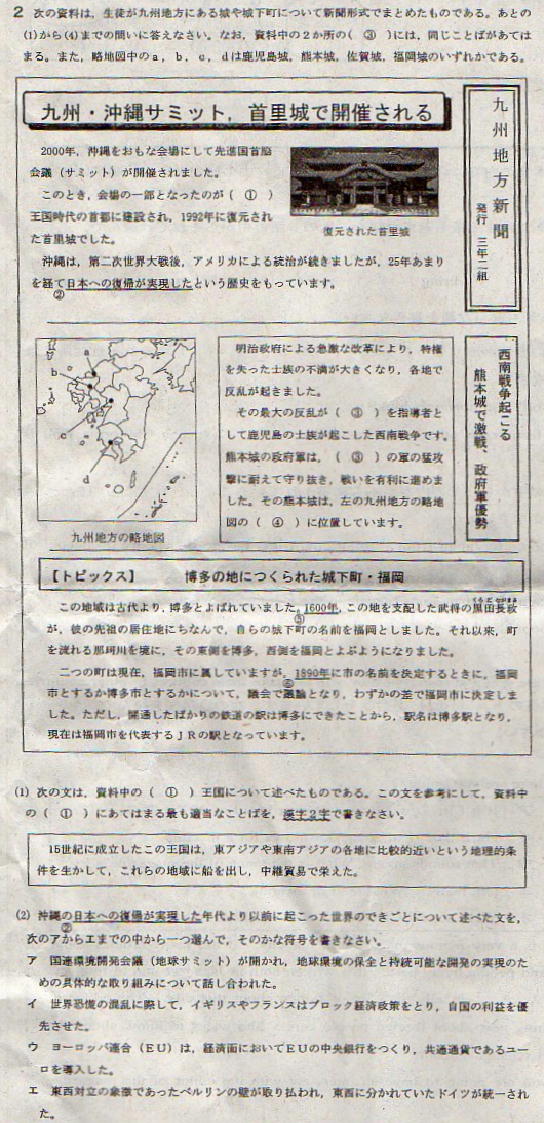

2 このところ続いている「○○新聞」パターンである。地歴公の複合問題を作ることが出来る。

(1)では「琉球」と書かせる問題である。「琉」は意外と書けない。漢字を書かせる問題としては良問である。

(2)は、 いわゆる年号問題である。

いわゆる年号問題である。

1972年以前のものを選べばよい。

ここでも現代史重視の傾向が見てとれる。

ア 地球サミットは、つい最近のような気がするが、1992年、国際連合の主催により、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された

イ 世界恐慌は、1929年に始まった。

「特に苦しい」と覚えれば簡単だ。

年号は歴史の住所。知らないより知っていた方がよい。

簡単すぎると言える。

ウ 何をもってユーロ導入というか定かではないが、1972年以後であることは明白だ。

エ ドイツ統一は1990年。

これも比較的容易である。

1972年とは開きが大きすぎるかもしれない。

(3)西南戦争の指導者と熊本城の位置を聞いている。

(3)西南戦争の指導者と熊本城の位置を聞いている。 西郷隆盛は、漢字で書かせれば差が付くが、大久保利通との2択では差が付かない。

また、熊本の位置は小学校レベルの問題である。

(4)では、筑前福岡藩初代藩主黒田長政を取り上げている。NHK大河の黒田官兵衛を意識している。

しかし、問題は「1600年から1890年の間の出来事」を選ぶものである。せっかくの福岡や博多は何の関係もない。きわめて残念である。

アは戦国時代、関ヶ原よりは前であることは明白だ。

イは中世の悪党を取り上げている。「幕府」とあるので、鎌倉時代とわかる。

ウは田沼時代に特に広まった株仲間である。これが正解となる。

エの米騒動は、第一次大戦景気、シベリア出兵に伴う物価上昇が原因である。1918年は覚えておきたい。

3も「生徒が計画を・・・」のパターンである。2と同じ方向だ。

3も「生徒が計画を・・・」のパターンである。2と同じ方向だ。

さらに、2万5千分の1地図、統計表と、毎年の出題傾向を踏襲している。

(1)では、原爆ドームから、ポツダム宣言を書かせようとしている。

単純な記述であるが、愛知県としては正答率の低い問題であろう。

他県のように記述を増やせば、授業も代わると思うのだが・・・。

(2)は、ちょっとした地図良好気分にさせられる。

地図記号、方角、縮尺を取り入れた、良問である。

(3)は作図問題である。

(3)は作図問題である。

JR線を結ばせるのは、全国でも例がないのではないか。

松江と岡山の位置がわかれば簡単ではあるが、出題方法として面白い。

(4)も面白い。

まず、Ⅳの統計からから、中国地方の5県を特定しなければならない。

人口から、岡山・広島のAB、鳥取・島根のCDが推測できる。

さらにそこから、

その2県の特徴を、読みとらせている。

資料の読解、既習知識との関連を問う、思考力の必要な良問である。

3 H26教師力アップセミナーの講師を紹介します

第1回 5月10日(土) 13:00~15:00

大前 暁政(京都文教大学准教授)

岡山大学大学院教育学研究科(理科教育)修了後、公立小学校教諭を経て、2013年4 月より京都文教大学准教授に就任。「どの子も可能性をもっており、その可能性を引き出し伸ばすことが教師の仕事」ととらえ、現場と連携し新しい教育を生み出す研究を行っている。理科の授業研究が認められ「ソニー子ども科学教育プログラム」に入賞。著書は「若い教師の成功術(学陽書房)」「理科の授業が楽しくなる本(教育出版)」「プロ教師直伝!授業成功のゴールデンルール(明治図書)」など多数。

第2回 6月15日(日) 10:00~12:00

曽山 和彦(名城大学大学院大学学校づくり研究科准教授)

東京都、秋田県の養護学校教諭、秋田県教育委員会指導主事、管理主事を経て現職。全国各地の教育関連研修・講演会講師を務める。学校におけるカウンセリングを考える会代表。子どもが時々出す“ オニの心”(自分勝手な振る舞い、わがままな行為)を鎮める・鎮め方を教える時期は、児童期をおいて他にない―と主張。学級集団という、人と人がかかわる場を活用しながら、「教えるべき時に教える」「人とかかわる楽しさの中で教える」を大切にするソーシャルスキル・トレーニングを紹介していただきます。

第3回 9月13日(土) 10:00~12:00(変更)

横山 浩之(山形大学医学部看護学科教授)

特別支援教育の充実。学級集団の中で、さまざまな理由による行動異常がある子どもにどう授業したらいいか、どう対応したらいいか、がわかる日本のドクターの第一人者。昨年に引き続き模擬授業で、医学の面から授業での具体的な支援方法、コツを学べます。今回は虐待についてもいろいろ教えていただけます。横山セミナー当日の質問ももちろんOK。名古屋エリアで今年も横山先生の話が生で聞けます。セミナー会員切望のドクター2年連続4度目( 単独では3度目) の登場。乞うご期待を!

第4回 10月13日(月) 10:00~15:00(一日)

野口芳宏(植草学園大学発達教育学部名誉教授)

今年もまた、教育界のカリスマ・野口芳宏先生の熱い語りが丸一日聞けます。「授業の目的は、子どもの学力を形成すること」忘れてはならないことを、ズバッと切れ味よく話していただける野口先生。今年はどんなお話が聴けるか楽しみです。野口先生の熱い語りに、一日酔いしれてみませんか?

第5回 11月8日(土) 10:00~12:00

和田 裕枝(豊田市立竹村小学校長)

愛知教育大学教職大学院の志水廣教授に「800 人見た中で一番授業がうまい人!」と言わせた高い授業力の持ち主。和田先生の「特別な教材を使うのではなく、教科書をもとにどの子どもも深く考え、活躍する算数の授業」には誰もが憧れます。当日は参加者も一緒になって教科書をもとに教材研究をしていただき、その教材で実際に模擬授業を見せていただくことで、授業づくりの過程やポイントを余すことなく学べます。若手はもちろんベテランも必見です。

第6回 1月10日(土) 10:00~12:00

秋田喜代美(東京大学大学院教育研究科教授)

教育心理学、学校教育学、保育学が専門。現在は東京大学大学院教育研究科教授で、主な著書に「子どもをはぐくむ授業づくり」「ことばの教育と学力」「授業研究と談話分析」など。近著「学びの心理学」では「教師とは、子どもの成長を幸せに感じ、そのことで、自らも成長できる専門家のことである」と明言し、子どもたちが居心地よく安心して深く学べる教室とは何か。それが可能となる条件を「授業のデザイン」という視点で提示し「学び」について記述されています。教室での具体的な子どもの状況や教師のあり方について、当日は穏やかな口調で、鋭く語っていただけることでしょう。

第7回 2月14日(土) 10:00~12:00

吉永 幸司(京都女子大学講師)

滋賀大学教育学部附属小学校教諭、同副校長、公立小学校校長を経て、京都女子大学教授・同附属小学校校長(平成26 年3 月退職)、現在は京都女子大学講師。第27 回「読売教育賞」( 読売新聞社)、他多数受賞。「国語力のアップは、考える力や学ぶ力が向上し、人間力を育てる」をモットーに、国語力の基本の一つである「ノートを丁寧に書く」独自の指導を「京女式ノート指導術」として全国に広められました。国語教育を中心に、伸びる子ども・賢い子どもを育てるにはどうしたらよいかということを講義していただきます。

4 キャリア教育関連サイト

(1)2004年「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書」

「キャリア概念に基づき児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し,それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」と定義していましたが、同時に「端的には,児童生徒一人一人の勤労観,職業観を育てる教育」とも言っていました。

(2)2011年「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

キャリア教育は「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」、職業教育は「一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育」と区別しています。

(3)2011年、文部科学省が各校種向けの「キャリア教育の手引き」を示しました。[キャリア教育 先生応援ページ(手引き・パンフレット等)]

(4)資料は発行年を確認しないと情報を誤ってしまう恐れがあります。国立教育政策研究所には「キャリア教育資料集 研究・報告書・手引編〔平成24年度版〕」があります。

よくまとまっています。

(5)国立教育政策研究所「平成24年度職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果」を見ると、公立中学校の職場体験は98%です。5日以上実施している学校も15%あるようです。

(6)東京商工会議所 教育・人材育成委員会「2012年『企業による教育支援活動』に関する調査集計結果」によると、回答企業の53%が教育支援活動を実施しています。小中学生や高校生の職場体験、大学生のインターンシップなどの「事業所への受入」88%、「講師派遣」37%、「イベント実施(支援)」20%です。

(7)「平成23年度子ども・若者ビジョン実施状況点検・評価」の「子ども・若者育成支援推進点検・評価会議審議状況報告における指摘事項」では、学校におけるキャリア教育について次のように述べています。

1. 学校における外部人材の協力によるキャリア教育推進に向け、インターネット等を通じた、学校の支援ニーズとNPO法人、産業界ができる支援のマッチングの仕組みを構築すること。

2. 学校における外部人材の協力によるキャリア教育推進に向け、キャリア教育の窓口を校務分掌上明確にすることについて周知する必要がある。

3. 学校における職場体験・インターンシップの実施に当たっては、子ども・若者にとって勤労観・職業観を涵養する機会となるよう、単なる体験に終わらず、その意義を十分理解できるように配慮する必要がある。

(8)「学校が社会と協働して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育を行うために」

キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議 のまとめです。H23年12月。校務分掌の中の位置付けとして、キャリア教育担当教職員の配置を行っていくことが重要であると書かれています。

(9)「子どもと社会の架け橋となるポータルサイト」

インターネット上に、学校側の「して欲しい」と団体・企業側の「できる」情報を一元管理するポータルサイトです。書き込まれた支援要請と支援提案がデータベース化され、細かな条件設定で検索できるようになっています。

新・火曜の会メールマガジン第63号

「ちょっと気になるホームぺージ~地域や社会と連携してすすめるキャリア教育~」齋藤智世

より

5 資料紹介

(1)体罰根絶に向けた総合的な対策について/東京都教育委員会

(2)「学校問題解決のための手引」/東京都教育庁

(3)ブログ The 小学校教育

(4)名古屋をとりまく歴史街道

(5)「災害に強い学校施設の在り方について~津波対策及び避難所としての防災機能の強化~」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/toushin/1344800.htm