次回は、第514回6月20日()です。

このQRコードを読み取ると、布袋小学校周辺の360度パノラマ航空写真を見ることができる。

このQRコードを読み取ると、布袋小学校周辺の360度パノラマ航空写真を見ることができる。

2 前文科省視学官 田村 学先生講演「深い学びとは?」

4 教員必見、授業指導案を無料で閲覧できるWebサイト10選

その由緒を、斎藤酒造社長・斎藤家当主の斎藤さんが説明してくださいました。

その由緒を、斎藤酒造社長・斎藤家当主の斎藤さんが説明してくださいました。

幕末に、縁もない土地で労力を使った。予算は超過し、難題続出の治水工事であった。宝暦四年、平田靱負はすべてを見届けて自刃した。多くの藩士も共にした。その遺体を棺桶に入れ、塩漬けにして、川舟で、伊勢湾-潮岬-大阪湾-淀川-大黒寺へと運んだ。そして墓を建てた。

幕末に、縁もない土地で労力を使った。予算は超過し、難題続出の治水工事であった。宝暦四年、平田靱負はすべてを見届けて自刃した。多くの藩士も共にした。その遺体を棺桶に入れ、塩漬けにして、川舟で、伊勢湾-潮岬-大阪湾-淀川-大黒寺へと運んだ。そして墓を建てた。

位牌の前で焼香し、九烈士の前で焼香しました。

位牌の前で焼香し、九烈士の前で焼香しました。

6 文部科学省関係資料

|

|

|

|

|---|

社楽の会 今年度 開催予定 すべて木曜日

| 510回 4/25 | 511回 5/9 | 512回 5/23 | 513回 6/6 | 514回 6/20 | 515回 7/4回 |

| 516回 9/5 | 517回 9/19 | 518回 10/3 | 519回 10/17 | 520回 10/31 | 521回 11/14 |

| 522回 11/28 | 523回 12/12 | 524回1/9リハ | 525回1/16 1 | 526回1/302 | 527回2/133 |

| 528回2/274 | 529回3/125 | 丹葉地区研修会 1/11 | 愛社研冬期研修会 1/18 | ||

1 (有)KK・アルバ 岩月靖明さんを紹介します

このQRコードを読み取ると、布袋小学校周辺の360度パノラマ航空写真を見ることができる。

このQRコードを読み取ると、布袋小学校周辺の360度パノラマ航空写真を見ることができる。

2 前文科省視学官 田村 学先生講演「深い学びとは?」

H30岐阜大学教育学部附属小学校 中間研究会 参加レポートより

田村先生は、豊富な例を通して、深い学びとは「知識・技能が関連付いて構造化されたり、身体化されたりして高度化し、駆動する状態に向かうこと」ということを説明してくれた。「主体的・対話的で深い学び」を促進する教師力として、次の5点を挙げた。1子どもの姿や発言を丁寧に見る、聞く(捉える)、2子どもの思いや考えを理解する(解釈する)、3本時のねらいとの関係を考える(照合する)、4どのように振る舞うかを決める(判断する)、5わかりやすく板書したり、端的に発問したりする

最後に、深い学びのためには、授業の終末での「1事実の確認、2関係性や一般化の生成、3自己変容の認識」すなわち「ふりかえり」の重要性を述べられた。

何と、丹葉地区の本年度のテーマそのもの!理論の正当性の証明の一つとして、味方にしましょう。

3 ふり返りの書かせ方 体験談

野口芳宏先生の弟子を自認する土井の昭和の実践です。別紙2枚で紹介します

当時は、各個人に100枚ほどの作文用紙を渡しておき、ことあるごとに作文を書かせていました。例えば、朝礼の後に「一枚文集。お題は『今日の朝礼』」と振り返らせていました。道徳授業の最後には、「一枚文集『思いやりの心』」「作文『正義と勇気』」など、徳目に関するテーマをいうだけで児童は書き始めました。早い子は5分、普通は7分から10分ほどでほぼ全員が書き切ります。社会科でもいろいろ書いてくれました。

そのネタ本が野口先生の次の本です。

『作文で鍛える(上)』教育新書47(明治図書)

不振の作文指導をどう活性化するか,長い実践経験で成果を上げた多様な方法を初心者向きに公開子供たちが喜んで書く作文指導を事例で解説した。

まえがき

第1部 元気が出る作文指導実践法(発想を変える!刺激的作文指導論/作文力を伸ばす!これが極意だ/吹きとばせ!作文コンプレックス)/

第2部 元気が出る作文初級レッスン(手ほどきばっちり!-初級第一レッスン/新ネタで勝負!-初級第二レッスン/教師も学ぶ!作文の見方、考え方)/第3部 元気が出る作文中級レッスン(ぐんぐん書ける!-中級レッスン)/第4部 元気が出る作文上級レッスン(思いを凝らせ!-上級第一レッスン/自らを高めよ!-上級第二レッスン)/第5部 元気が出る作文指導の基礎教養(ことばに強くなれ!-作文における「言語事項」の指導/「伝え合う力」の鍛え方)

これを実践した元津市立太郎生小学校校長 中林則孝先生 は「中林則孝のゴメンネ辛口コラム」で次のように書いています。土井とほぼ同じ考えです。

(1)小品多作主義

感想文や行事の作文などのような作品を書かせるのではなく、日常的に200字程度をめどに作文を書かせます。1週間に2回から3回程度が適当です。

(2)授業作文を

書く内容は授業についてが多い。「今日の理科の授業」などというテーマで書かせます。社会、体育、音楽などを含め、すべての教科が作文のテーマになります。子どもたちはこういった作文を書くことに慣れていませんが、「何を書いたら良いか分からない」ということがないので、テーマとしては適切です。授業作文のメリットはほかにもあります。後述します。

(3)5分から10分程度

書く時間は当初は10分ほど要しますが、徐々に短くし、2学期以後は5分程度にしたい。これなら作文が苦手な児童もなんとかがんばれます。

(4)書いた作文をほめる・朱を入れない

これは重要なポイントです。先に書いたように作文を書くことは「肉体労働」です。なのに書いた作文が「直し」ばかりでは嫌になります。大人でも何かのために書いた原稿にチェックがたくさん入ると、作文嫌いになります。ましてや子どもです。

でも、とかく「指導したくなる」のです。赤ペンで直したくなるのです。漢字を使っていない……、書いてあることを焦点化して……、自分の気持ちをもっと書いて……、「そして」ばかり使っている……、段落を使って……、字が雑……。

こういった「指導」をすることが作文指導だと受け止めている教師がいるのなら、コペルニクス的な発想転換が必要だと思います。不十分なことには目をつぶってでも、ほめることを探します。そして、「ほめてもらった。作文て意外におもしろいなあ。難しくないなあ。また次も書いてみようかな。先生がほめてくれるかな」という気持ちを子どもたちに持たせます。このモチベーションを高めることが、作文指導における指導者の腕の見せ所です。

(5)作文をみんなに紹介する

子どもの作文をほめるためには多少の労力が必要です。でも、それは赤ペンでコメントを書くことではありません。それは「労多くして功少なし」の指導です。「労少なくして功多し」という指導が現実的であり、継続することができます。

私も、子どもの作文にコメントを入れることはあまりしませんでした。その代わりに学級通信に作文を引用し、そこにコメントを加えるという方法を取りました。作文にコメントするだけなら、担任と児童(その保護者を含むこともある)の1対1です。でも、学級通信でコメントすると、すべての児童と保護者が目にすることになります。個別にほめるよりも、学級通信の紙上でほめるほうがはるかに子どもも保護者も喜びます。

作文を学級通信に載せることは躊躇するむきもあるかもしれないけど、私の場合は書く内容が多くは授業についてです。家庭生活のプライバシーが載ることはほとんどありません。授業通信のメリットの一つです。

でも、学校によっては学級通信を発行しにくい事情もあります。また、通信は担任の負担を増やします。だから、学級通信に作文を掲載してコメントを入れるという方法は初任者にはあまりすすめていません(とはいうものの、昨年度担当した4人の初任者の中の1人は学級通信でこの手法を使いました。そしたら、保護者から圧倒的な支持を受けていました。努力が正当に報われることを実感したと思います)。

学級通信を使わないほめ方として、今、初任者にすすめている方法は子どもの作文をみんなの前で紹介することです。作文の全文を読むことはしません。おもしろいところ、観点が新鮮なところ、表現がいいところなどの部分を抜き出して読み上げます。そのあと、良いところを簡単にコメントします。取り上げられた児童は照れることもあります。にこにこと聞いていることもあります。作文を紹介することをいやがる児童はいません。

少し慣れてきたら、作文を読み上げた後、「今の作文でよかったところはどこですか」と発問することができます。間違いなく良い意見がたくさん出てきます。授業という共通体験をしていることを書いた作文です。なのに一人一人観点が異なった作文ができあがります。そういった作文を聞くことで、「こんなことを書けば先生がほめてくれるのだな」ということを学びます。つまり作文を書く観点が広がるのです。授業作文の大きなメリットです。

(6)慣れてきたことを意識させる

こういった日常的な作文指導は最初のうちは子どもたちはいやがります。「また作文か」と。そこを克服するためには「長文を課さない」ということです。せいぜい200字。時間にして10分以内(できれば5分前後)。これなら子どもたちはなんとかやりきります。そして、みんなの前で紹介するという(5)の項目で書いたことを確実に実践します。

そして、3カ月ほど経ち、子どもたちの鉛筆がスラスラと動くようになってきたら、「慣れてきた作文」というテーマで作文を書かせます。これは少し気合いを入れて400字程度を目指します。作文の「はじめ」には、作文が苦手でいやだったことを書き、「中」では作文に慣れてたくさん書けるようになったことを取り上げます。そして「終わり」には作文をほめてもらったことや今後の目標を書くように事前指導します。400字を超えた作文を書く児童が続出することでしょう。

この「慣れてきた作文」はできれば学級通信で何回かに分けて全員のを掲載したいものです。その場合、全文を載せることはしません。一部を抜き出して載せます。

ここまで実践が進めば、私が目指す作文、つまり「分かりやすい作文をスムーズに書ける」という目標を少しは達成したことになります。名文ではなく、「達意の文章」が目標なのです。

土井も実践し、こうして書いてきたものは、年度末に文集としてまとめました。その一つが『思い出ランドセル』です。

4 教員必見、授業指導案を無料で閲覧できるWebサイト10選

このサイトリセマム(ReseMom)は、高校生までの保護者を主な対象に、中学受験・高校受験・大学受験・英語教育・教育ICT・教育イベントなど教育情報を中心に、日々情報を配信。

TOSSランド http://www.tos-land.net/

全国に1万人以上の会員を持つ教育研究団体TOSSに参画する教師が作る指導案・教育技術の共有Webサイト。国語、算数・数学などの一般教科のほか、特別活動や行事指導のポイント、学級・学校経営についても掲載。多く見られているコンテンツのランキングも確認できる。

EDUPEDIA https://edupedia.jp/

先生のための教育事典。子どもを伸ばす授業実践・指導案の例のほか、困難な問題の解決の例や手間を減らす工夫、教材データの例など、さまざまな教育実践例を掲載。一般教科のほか、レクリエーションや話のネタ、教育シンポジウムのレポートなども紹介している。

授業の準備をより良く、素早くするための情報サイト。授業の作成に困ったときは実践例を参考にしたり、自作教材を作る時間がないときはほかの先生の教材をダウンロードしたりと、翌日の授業の準備状況に応じてさまざまなシーンで利用することが可能。クローズドSNS機能で、先生同士のコミュニケーションの場としても活用できる。会員登録制。

学びの場.com https://www.manabinoba.com/

内田洋行教育総合研究所が運営する教育情報サイト。学年・教科別に掲載された学習指導案や全国から集めた授業アイデア、授業で使えるプリント・教材やツールが無料でダウンロードできる。そのほか、教育イベントリポートやインタビュー、エッセイなども掲載している。

プロアンズ https://www.proanz.com/

ベネッセコーポレーションが運営する、教科におけるプログラミングの指導案共有サイト。教科のねらいとプログラミングのねらいの両方を明記し、どのような単元の何時間目でその授業を行うのがいいのか、単元計画も参照できる。学習指導要領に事例が出ている総合的学習の時間や算数、理科だけでなく、国語や音楽、技術家庭などとプログラミングを組み合わせた指導案も掲載している。

プロカリ https://procurri.jp/

小学校でプログラミングを取り入れた授業の事例集。掲載している事例はどれも実際に行われたもので、教科のねらいとプログラミング的思考の育成が関連付けられたものを厳選。先生が授業を実施する際の具体的なイメージを持てるよう関連する指導案・ワークシート・写真などを載せ、児童数名に1台のタブレットでできるものなど、ICT環境が整っていない学校でも実践しやすい事例を取り扱っている。

小学校を中心としたプログラミング教育ポータル https://miraino-manabi.jp/

未来の学びコンソーシアムが運営するプログラミング教育ポータルサイト。“学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの”、“学習指導要領に例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で実施するもの”など、学習活動の分類ごとに実施事例を掲載。そのほか、実施事例で使用されている教材情報やプログラミング教育に関するインタビューなども閲覧できる。

えいごネット http://www.eigo-net.jp/

文部科学省の協力のもと、英語教育協議会(ELEC)が運営している英語教員のためのポータルサイト。教材や事例、指導案を掲載しているほか、英語を使う機会の拡充や生徒の英語学習のモチベーションの向上、指導力を向上するための教員研修や英語に関する試験、ALT・ICTの効果的な活用などについて情報提供している。

英語の先生応援サイト https://teacher.alc.co.jp/

アルクが運営する英語教員向けWebサイト。中学・高校の先生、大学の先生、児童英語教師、学習アドバイザー、TOEIC指導者それぞれに向けたページを設けており、各ページにて指導に利用可能な教材や利用者の事例、講演動画などのダウンロードが可能。「スピーキングの質問箱」「英語学習アドバイザーのDos&Don'ts」などの連載コンテンツも掲載している。会員登録制だが、一部の情報やコンテンツは登録不要で利用できる。

TeachingEnglish

英語教育の専門家であるブリティッシュ・カウンシルが運営する、英語指導者向けWebサイトで、世界中の教師に利用されている。年代に合わせた英語教材や指導案、英語コミュニケーション力を育成するための教授法や指導のアドバイス、オンライン研修までさまざまな情報を 紹介している。

紹介している。

紹介している。

紹介している。

5 京都伏見 大黒寺 法要

毎年、5月第4日曜日は、伏見大黒寺で法要が行われています。今年初めて参加しました。

宝暦治水の薩摩義士、寺田屋騒動で亡くなった九烈士、文珠九助ら伏見義民の法要が行われ ました。

ました。

ました。

ました。

大黒寺には九烈士の墓があります。

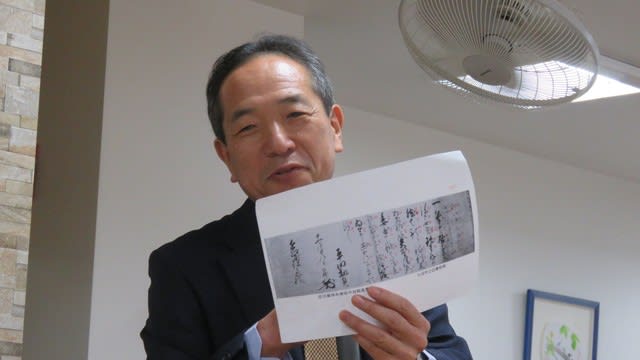

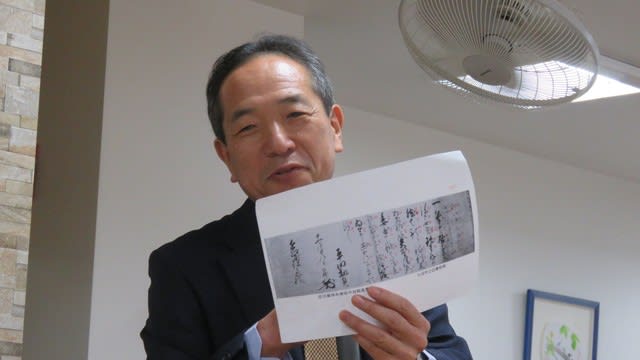

その由緒を、斎藤酒造社長・斎藤家当主の斎藤さんが説明してくださいました。

その由緒を、斎藤酒造社長・斎藤家当主の斎藤さんが説明してくださいました。

斎藤酒造は、伏見で124年目になる。

それ以前は、1600年代から井筒屋という呉服小売り商を営んでいた。明治28年に,酒造に転業した。

九烈士(有馬新七、田中謙助、橋口伝蔵、柴山愛次郎、弟子丸龍助、橋口壮介、西田尚五郎、森山新五左衛門、山本四郎)を初めとする尊王急進派の一部は京都所司代や親幕府の公家を襲撃しようと寺田屋に集まっていた。

1862年、維新の6年前、井筒屋七代目当時である。島津久光公は公武合体で日本をまとめようとしていたので、説得を試みたが、不調におわり斬り合いになった。町人である当時の七代目や家内、番頭らが、寺田屋での騒動を聞き、さらしを持って走った。寺田屋は、血の酸っぱい臭いが立ちこめ、一階、二階とも血の海であった。まだ痙攣している遺体もあった。一体一体さらしを丁寧に巻いて、薩摩藩経由でこの大黒寺に運んだ。当時は、反逆者であったために土盛りだった。しかし、世情は倒幕に傾き、九烈士は立場が変わり英雄になった。西郷隆盛は自身で筆を取り墓を建てた。

墓は風化したが、叔父(伯父?)が拓本を取り、隆盛の筆跡で掘り直しつくり直した。斎藤家にとって、この凄惨な場に遭遇したが、大黒寺が檀家だったので、翌1863年に法要を始めた。

祖父の代から、京都在住の鹿児島県人会から会長をいただくようになった。今年は158年目、戦時中も欠かさず行ってきた。六代にわたってこの思いを繋いできたが、今後も繋いでいきたい。

他に、薩摩義士、伏見義民も加えた。

幕末に、縁もない土地で労力を使った。予算は超過し、難題続出の治水工事であった。宝暦四年、平田靱負はすべてを見届けて自刃した。多くの藩士も共にした。その遺体を棺桶に入れ、塩漬けにして、川舟で、伊勢湾-潮岬-大阪湾-淀川-大黒寺へと運んだ。そして墓を建てた。

幕末に、縁もない土地で労力を使った。予算は超過し、難題続出の治水工事であった。宝暦四年、平田靱負はすべてを見届けて自刃した。多くの藩士も共にした。その遺体を棺桶に入れ、塩漬けにして、川舟で、伊勢湾-潮岬-大阪湾-淀川-大黒寺へと運んだ。そして墓を建てた。

もう一つが1785年。伏見の町人・文殊久助ら7人は、伏見奉行の悪政を直訴した。伏見奉行は幕府により罷免されたのでうまくいったが、当時直訴は厳罰。時には一族も処刑された。伏見義民と呼んでいる。

三例とも、我が命をなげうって、他人のため、未来の日本のため、地域住民のためにつくし命を落とした。感謝しなければならない。今日も、こうして多くの人に心を寄せていただいたことに感謝したい。

位牌の前で焼香し、九烈士の前で焼香しました。

位牌の前で焼香し、九烈士の前で焼香しました。

左写真は、平田靱負の子孫、平田靱久さんが関連する古文書の説明をしてくださいました。

右は大国寺にある西郷隆盛と大久保利通が会談した座敷です。

6 文部科学省関係資料

(1)初等中等教育分科会(第122回) 配付資料

資料1 学校における働き方改革の取組状況について (PDF:662KB) PDF

資料2-1 新しい時代の初等中等教育の在り方について(諮問) (PDF:162KB) PDF

資料2-2 新しい時代の初等中等教育の在り方について(諮問)【概要】 (PDF:308KB) PDF

資料2-3 新しい時代の初等中等教育の在り方について(諮問)【関係資料】(1)~(4)

資料2-4 初等中等教育分科会における部会の設置について(案) (PDF:35KB) PDF

資料2-5 初等中等教育分科会の検討の進め方(案) (PDF:76KB) PDF

資料2-6 中央教育審議会総会(2019年4月17日)における主な意見 (PDF:112KB) PDF

資料3-1 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(中間まとめ) (PDF:3976KB) PDF

資料3-2 新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(中間まとめ)【概要】 (PDF:1142KB)

参考資料1 第10期中央教育審議会初等中等教育分科会委員(名簿) (PDF:88KB) PDF

参考資料2 初等中等教育分科会運営規則 (PDF:176KB) PDF

参考資料3 中央教育審議会関係法令 (PDF:110KB)

(2)小学校プログラミング教育に関する研修教材

平成31年度の教師力アップセミナープログラム

第2回(通算123回) 6月9日(日) 10:00~12:00

川上 康則(東京都立矢口特別支援学校主任教諭)1974年、東京都生まれ。臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー。私の知る限り、最もお話がうまい!

第3回(通算124回) 9月7日(土) 10:00~12:00

山田 貞二(一宮市立浅井中学校長)社楽の会にも来ていただきました。

第4回(通算125回) 10月14日(月・祝) 10:00~15:00(一日)

野口 芳宏(植草学園大学名誉教授・君津市文化協会会長)説明は不要ですね。

第5回(通算126回) 11月9日(土) 10:00~12:30

和田 裕枝(授業と学び研究所フェロー)野木森 広(愛知教育大学教職大学院特任教授)

ここも説明不要です。

第6回(通算127回) 1月18日(土) 10:00~12:00

佐藤 正寿(東北学院大学文学部教育学科教授)「地域と日本のよさを伝える授業」をメインテーマに、社会科を中心とした教材開発・授業づくりで知られています。

第7回(通算128回) 2月8日(日) 10:00~12:00

山本 良和(筑波大学附属小学校教諭)日々の授業でどのように「しこみ」、「しかけ」を設定していくのか。模擬授業を通して講演していただきます。