|

|

|---|

シーズンオフシリーズの紹介

1 ブログ「あなたも社楽人」のここまでを振り返る https://blog.goo.ne.jp/syaraku0812

開始日は、2009/03/15「今日は有田和正先生セミナー」が内容でした。

3月25日からは毎日更新をしており、今日(2023年1月5日)で、連続5,035日(13年9ヶ 月12日)になります。

月12日)になります。

月12日)になります。

月12日)になります。

「社説をよむ」は、6紙の社説を読むもので、2010年5月27日以来、4,607日連続しています。(※ 新聞休刊日は、前日のコラムを載せています)

「全員参加の授業技術」は、191の指導技術が載っていま す。 時々、新作を増やしています。

す。 時々、新作を増やしています。

す。 時々、新作を増やしています。

す。 時々、新作を増やしています。

「児童生徒のための勉強法」は、具体的な勉強法や、参考になるサイトなど、243の記事が載っています。

「教育関連情報」は、文部省の資料を紹介しています。

1800を超える記事が載っています。

「社会科こぼれ話」「社会科関連情報」は、社会科のネタを集めたものです。1100以上の記事があります。

「お役立ち資料・サイト」は気になるサイトを見つけるとここで紹介しています。500以上あります。

「授業づくり・教員研修」「学習評価」「教師のための指導法」「学級経営・学級づくり」は教師向けの研修資料です。700ほどあります。

「学校経営」は管理職向けです。

「お役立ち動画」は、YouTubeの動画サイトを集めています。160あまりあります。

「公民関連BOOK&サイト」「地理関連BOOK&サイト」は社会科資料です。400以上あります。

歴史関係は量が多いので、細分化している最中です。

歴史動画(1626)、歴史関連情報(1784)、経済史(68)、日本史事典(384)、昭和前半史(104)、

明治・大正史(133)、郷土の歴史(212)は、日々増えています。

教育関係を、領域別に分けたものもあります。

特別支援教育(212)、道徳の授業(108)、生徒指導・教育相談・キャリア教育(148)、大学・大学院教育(79)です。

個人的な興味で、哲学の窓(930)、心理学の窓(71)、宗教の窓(134)、日本の古典(68)を集めています。

「雑学雑考」では、雑学的知識を集めました。(1496)

ニュース関係は、「日本を見つめる世界の目」(859)、ニュース・時事問題(677)です。

語学研修(10)は準備中。MY BOOK(277)が読んだ本の紹介。日記(1704)は日々の出来事。

取材・旅行(632)、北方領土関係(127)は、これまでに言ったところをまとめています。世界遺産(96)も関連です。

芸術の散歩道(250)は美術関係、音楽雑感&関連サイト(1247)、プログレ堪能!(205)は音楽関係が集めてあり、このブログのメインテーマの一つです。

健康第一(84)、Myトレーニング(919)、卓球の技(31)は、健康面、運動面のサイトや自分の記録です。

お気に入り(438)はいろいろ混ざっています。ものづくり・まちづくり(58)、科学とICT(755)はタイトル通り。自己啓発(765)は中田敦彦のYouTube大学が中心です。

おしらせ(404)はイベントの告知です。どまつり(254)、映画短評(73)は自分の趣味で、おすすめ写真(29)は写真集です。

教職教養・教員採用試験(40)、研究・論文・発表のすすめ(35)、大学講義資料(180)は大学の授業関連です。

これからも続けますので、どうぞご覧ください。

2 納得解について

「納得解」について考えてみたい。

一般的には、時々使われていた。

電通報2015/06/03「正解のない時代を勝ち抜く武器「納得解」とは?」

「自分だけでなく、周囲の皆が納得する解」

STUDY HACKER 2018-08-11「「絶対解」はもう古い! 正解のない時代を生き抜くための「納得解」の求め方。」

「解が複数存在するか、正解が無い問題に対して自分や皆が納得できるような解」

土井の理解では、永田繁雄先生が、道徳の講演会でよく使っていたことを記憶している。

平成26年10月21日「道徳に係る教育課程の改善等について(答申)」では、「納得解」は使われていないが、審議の過程では使われていた。

また、例えば、永田繁雄(2016)「特別支援教育における道徳教育の充実にむけてー」 p14?17 『特別支援教育NO.61』/文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 編では、自分というフィルターを通しながら,「自分事」として試行錯誤を経て得られた自分なりの結論こそが,「納得解」であるとしている。 左は、土井が作成したものであるが、永田先生の考えを4年「泣いた赤おに」で実践したものである。

「平成28年7月29日(第3回)中央教育審議会教育課程部会考える道徳への転換に向けたWG 資料2」「道徳教育・道徳科を通じて育成すべき資質・能力について」スライド4

下から3行目「納得会」(自分が納得でき周囲の納得も得られる解)とされている。

下から3行目「納得会」(自分が納得でき周囲の納得も得られる解)とされている。

永田先生の道徳における「納得解」は個人の内面を重視するのに対して、ここでの「納得解」は電通と同じく、周囲を巻き込んでいる。

文部科学省の公式の答申に、「納得解」が使われたのは、次の答申である。

平成28年答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」 平成28年12月21日 中央教育審議会

これは、令和の答申にもでてくる(※印)のでそちらで紹介したい。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す, 個別最適な学びと,協働的な学びの実現~」 (答申) 令和3年1月26日 中央教育審議会

P.3 平成28年答申※において,社会の変化にいかに対処していくかという受け身の観点に立つのであれば難しい時代になる可能性を指摘した上で,変化を前向きに受け止め,社会や人生,生活を,人間ならではの感性を働かせてより豊かなものにする必要性等を指摘した。とりわけ,その審議の際にAIの専門家も交えて議論を行った結果 次代を切り拓く子供たちに求められる資質・能力としては文章の意味を正確に理解する読解力,教科等固有の見方・考え方を働かせて自分の頭で考えて表現する力,対話や協働を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や納得解を生み出す力などが挙げられた。

P4 「予測困難な時代」であり新型コロナウイルス感染症により一層先行き不透明となる中,私たち一人一人そして社会全体が 答えのない問いにどう立ち向かうのかが問われている。目の前の事象から解決すべき課題を見いだし主体的に考え 多様な立場の者が協働的に議論し納得解を生み出すことなど正に新学習指導要領で育成を目指す資質・能力が一層強く求められていると言えよう。

令和答申は、次の点で画期的である。

<平成答申> <令和答申>

なぜ変わったのか? → 新型コロナによる一斉休校 → オンラインなど一斉授業以外の形へ 転換

どう変わったの? → 一斉授業 … 協働的な学び;みんなで学ぶ

個別授業 … 個別最適的な学び(指導の個別化・学習の個性化)

;一人で学ぶ

そのポイントは? → 視点が「教師」から「子ども」へ

(例)「個に応じた指導」→「個別最適な学び」

→「自ら学習を調整」

その根底に流れる思想は? → これからの学校には.....

.一人一人の児童(生徒)が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。

→ OECD ラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030

「納得解」も大きくとらえると「社会の課題を解決するために、主体的に考え 協働的に議論して生み出す解」といえよう。みなさんはどうまとめる?

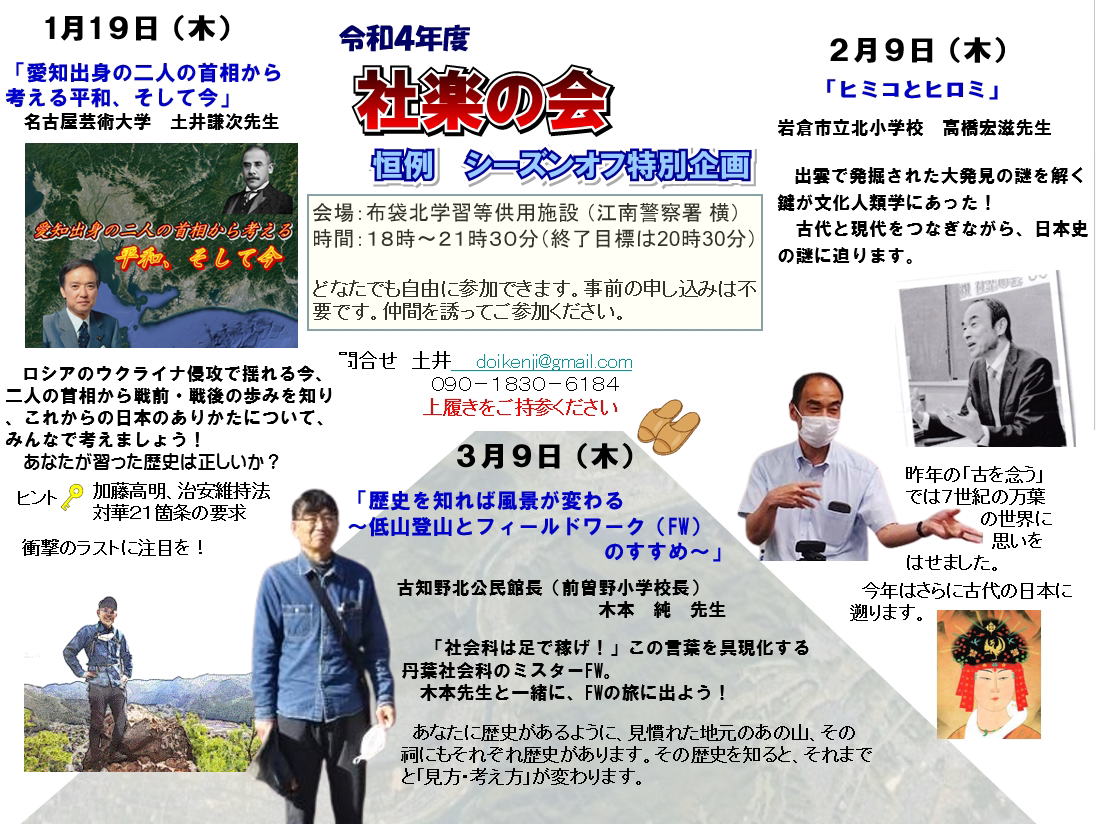

次回(572回)は、1月19日(木)18:00~ 布袋北学供です。