BIRDER 2025年9月号 表紙

バーダー2025年9月号の特集は「サシバ・ハチクマ・ノスリ」です。初心者の方からベテランの方まで、それぞれの発見がありそうな特集です。

BIRDER 2025年9月号 表紙

今月の特集では秋のタカ渡りを取り上げています。毎年9月号はおおむね秋のタカ渡りが中心になっていますが、毎回新しい視点からの内容になっていて、今月号も興味深く読むことができます。秋の渡り前半の最もオーソドックスなタカ、サシバ・ハチクマ・ノスリが中心です。特集以外の記事も含め、鷹隼類関係の記事は以下のとおりです。

BIRDER 2025年9月号 2025年8月16日(土)発売 定価1,320円(税込)

[特集 サシバ・ハチクマ・ノスリ]

・ 猛禽類の識別で大切なことは? 漫画=一日一種

・ もう迷わない! サシバ・ハチクマ・ノスリの識別講座 文・写真=伊関文隆

・ いつ、どこに出る? 「鷹柱」観察 虎の巻 文・写真=伊関文隆

・ サシバの渡りルート 全容解明プロジェクト 文・写真・図=藤井 幹

・ 東シナ海を渡るハチクマ 気候変動がおよぼす影響 文=山口典之

・ 亜種カラノスリの謎をひも解く 文=中原 亨

・ タカの渡りといえばやっぱりココ! 白樺峠攻略ガイド 文・写真=廣田純平

・ タカの飛ぶところ観察地あり! 今、注目の渡りホットスポット

- サシバのオススメ:5万人の森公園【奈良県】 文=天川慎太郎

- ハチクマのオススメ:関門海峡【山口県・福岡県】 文=松本 宏 写真=荒井充子

- ノスリのオススメ:金華山水道山展望台【岐阜県】 文・写真=秋田滉介

・ 野鳥アートカレンダー 水谷高英「美しき猛禽たち」 #09 サシバ イラスト=水谷高英

・ 野鳥アートカレンダー 水谷高英「美しき猛禽たち」 #09 サシバ 制作裏話 イラスト・文=水谷高英

(Uploaded on 15 August 2025)

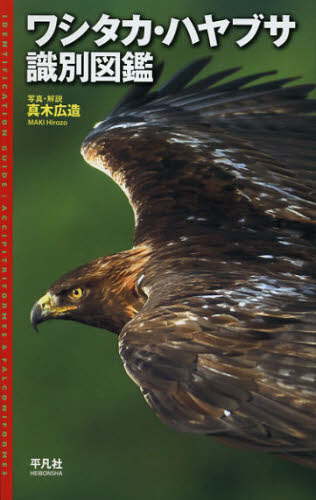

バーダー2025年1月号の特集は、「勇猛・勇壮 日本のワシ」です。下の写真は表紙です。

BIRDER 2025年1月号 表紙

特集では日本で見られる7種のワシを紹介している。特集以外の記事も含め、鷹隼類関係の記事は以下のとおりです。

[特集] 勇猛・勇壮 日本のワシ

・ ワシは生態系で最強の生物? 漫画=一日一種

・ 勇壮なる日本のワシ図鑑

イヌワシ 文・写真=長船裕紀

オオワシ・オジロワシ 文・写真=藤井 薫

カンムリワシ 文・写真=小林雅裕

カラフトワシ 文・写真=國友靖彦

クロハゲワシ 文・写真=戸塚 学

ハクトウワシ 文・写真=藤井 薫

・ オオワシ、オジロワシが激近で観察できる![知床・羅臼流氷クルーズ] 文・写真=石田光史

・ 鷹揚に生きる、南国の小さな鷲[石垣島のカンムリワシ] 文・写真=小林雅裕

・ 湖北の大スター [山本山のおばあちゃん] 文・写真=池田昇平

・ 狩り場をつくって守る ~赤谷のイヌワシの20年~ 文=出島誠一

・ どんな環境が好き? 知床で繁殖するオジロワシ 文・写真=中川 元

[特集外の鷹隼類]

・ 巻頭グラビア 「モンゴル西部の大地と鷹匠文化」 文・写真=松尾 純

・ 野鳥アートカレンダー 「美しき猛禽たち」チュウヒ イラスト=水谷高英

・ 野鳥アートカレンダー 「美しき猛禽たち」チュウヒ 制作裏話 文・イラスト=水谷高英

・ Field Report ハヤブサの狩り 文・イラスト=水谷高英

発売日は2024年12月16日です。手帳の付録があるので、特別定価1,320円(税込)です。

(Uploaded on 17 December 2024)

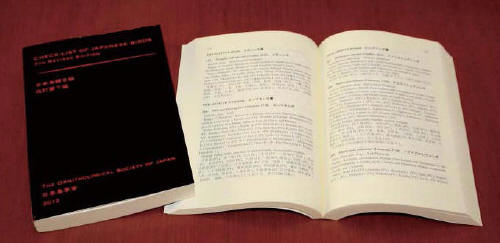

2024年8月と9月、注目すべき影響力のある鳥類目録が相次いで更新・出版されました。

8月に更新されたのは、IOU 国際鳥類学者連合 (International Ornithologists' Union) の IOC World Bird List 14.2 です。 IOC は国際鳥類学委員会 (International Ornithological Committee) の略で、国際オリンピック委員会とたまたま同じ略称です。

9月に出版されたのは日本鳥類目録改訂第8版です。(新名称)一般社団法人日本鳥学会から出版されました。

種や亜種についてすべての変更点を網羅することはできないので、ハイタカ属を中心に変更点などを書いてみます。

【 ハイタカ属について 】

2024年8月の IOC 最新リストでは、ハイタカ、オオタカ、ツミ、アカハラダカなどのハイタカ属の分類が大幅に変更されて、ハイタカ属として残ったのはハイタカだけです。オオタカは Astur(アストゥル)属に、ツミとアカハラダカは Tachyspiza(タキュスピツァ)属に分類されました。

これまでの日本産のハイタカ属は、IOC の新しいリストでは以下のアンダーライン部分(属名)が変更になっています。

これまで → 新しいIOCリスト

オオタカ Accipiter gentilis → Astur gentilis ( 日本の第8版では Accipiter gentilis )

【 日本とアメリカのオオタカについて 】

これまでユーラシア大陸に広く棲むオオタカとアメリカ大陸に広く分布するオオタカは同種(亜種としては異なる)と分類されていましたが、IOC World Bird List では1つ前の Ver.13.2 ですでに別種になっていました。英名で言うと、Northern Goshawk が2種に分離されて、オオタカ Eurasian Goshawk と アメリカオオタカ American Goshawk になりました。日本鳥類目録改訂第8版ではアメリカオオタカの記述はありませんが、オオタカの種の分布域からアメリカ大陸が除外されていますので、日本のオオタカとアメリカのオオタカは別種にされています。

オオタカ(Eurasian Goshawk) IOCの学名 Astur gentilis ( 日本の学名 Accipiter gentilis )

【 日本とアメリカのハイイロチュウヒについて 】

日本鳥類目録では改訂第7版までユーラシア大陸に広く棲むハイイロチュウヒとアメリカ大陸に広く分布するハイイロチュウヒは同種(亜種としては異なる)と分類されていました。今回、日本鳥類目録改訂第8版においても IOC World Bird List にならって、はじめて別種とされました。 IOC World Bird List では 12年前、2012年の Ver.3.1 ではすでに Circus cyaneus から split されて別種になっています。分離された正確な年はよく分かりませんが、IOC List の更新種の一覧表を見る限り、過去の一覧表からは遡れないほど古くから別種のようです。また、アメリカの鳥類目録 American Ornithologists' Union 1st edition では、今から138年も前の 1886年に Circus hudsonius とされていて、現在まで継続してこの学名で載っています。

ハイイロチュウヒ(Hen Harrier) Circus cyaneus ( IOC も日本も同じ学名 )

【 日本のノスリについて 】

日本周辺(旧北区の東部)で繁殖するノスリの学名は IOC World Bird List では 16年前、2008年の Ver.1.5 で Buteo buteo から Buteo japonicus になりましたが、日本では改訂第7版までずっと Buteo buteo のままでした。今回改訂された日本鳥類目録改訂第8版で、やっと IOC World Bird List と同じ Buteo japonicus になりました。

ノスリ Buteo buteo → Buteo japonicus(Eastern Buzzard) ( 日本でも IOC と同じ学名になった )

亜種は、カラノスリ、ノスリ、オガサワラノスリ、ダイトウノスリの4亜種になりました。

【 その他の鷹隼類について 】

日本鳥類目録改訂第8版では上記の他に、

カラフトワシが Clanga 属(カラフトワシ属)に分類されて、学名が Aquila clanga → Clanga clanga

に変わりました。

他に、カタグロトビ、ヨーロッパチュウヒ、ウスハイイロチュウヒ、ワキスジハヤブサが査読付き論文として発表されていないなどの理由で本リストから検討種リストへ移動されました。

検討種リストに入っている種・亜種は、

カタグロトビ

チョウゲンボウの亜種ヨーロッパチョウゲンボウ

査読付き論文の有無から出てきた「なぜカタグロトビを本リストから外して検討種リストに入れたのですか」と言う人がいれば、他のすべての種に対しても同じような姿勢で見ていく必要が当然出てきます。そうすると、亜種ダイトウノスリのように、「推定無罪」扱いで、第7版のままの記述が第8版に残ってしまうことも理解されにくいと思われます。基本方針に沿って鳥類目録第7版を見直すという作業は大変だったと思います。編集委員の方は日常の業務の他に taxonomy の仕事が入って、お疲れさまでした。

---------------------------------------------

日本鳥類目録はこれまでおよそ10年ほどで更新されていますが、今の世界の鳥学界はまるで明治維新のころのような急変期であって、遺伝情報の解析により分類や系統順が毎年のように変わっています。天気予報にたとえて言うと、強い台風が九州に上陸しているさなかのテレビの気象情報では最新の(せめて1時間前の)想定中心位置と進行方向を提示しながらの解説になります。1週間前の天気図を表示して解説することはないです。世界の鳥類リストでオオタカが Astur 属に変わっても、日本では次回の目録第9版出版まで(今後10年程度?) Accipiter 属のままでいくのでしょうか。変化が極度に激しい時期ですから、ネット上で最新のものに更新していくという方法も意味があるように思います。

あなたはオオタカの学名に Astur gentilis を使いますか、それとも今後10年間程度、世界の潮流と離れて Accipiter gentilis を使いますか。

Astur 属を使うと、その都度断り書きを入れなければいけないのでかなりめんどうになりそうですが、私は Accipiter 属をやめて、 Astur 属を使おうかと考えているところです。理由はいくつかありますが、その一つにハヤブサ目の過去の扱いがあります。日本鳥類目録改訂第7版が出るまでハヤブサ目はずっとタカ目の中に含まれてタカ目ハヤブサ科となっていましたが、世界では、日本の第7版でハヤブサ目がタカ目から分離独立するずっと前からハヤブサ目として独立していました。当時、「日本ではいつになったらハヤブサ目が出てくるのか?」と思い、このマーリン通信の「ハヤブサ」ファルダにハヤブサ類とタカ類はどれだけ異なるのかという記事を書いたり、月刊誌 BIRDER の2012年9月号などにタカ類とハヤブサ類は違うという原稿を書いてきました。見た目の形態や特徴、換羽順、生態、性質などだけから目レベルの分類を考えることは無茶な面もありますが、こんなに違うのになぜ日本ではずっと同じ目なんだろうと思っていました。その時の思いから次の日本鳥類目録改訂第9版まで10年(かどうかは分からないが)待つのは長すぎるという実感があります。

学名の話は、日本野鳥の会筑豊支部Webページで「風切羽」→「初列」とプルダウンしていくと見られる加藤太一さんの 「新・野鳥の学名入門」に詳しいです。学名だけでなく、鳥に関するさまざまな項目について深い説明があり、また、参考文献を多く紹介されていて、私たちがクリック一つするだけで簡単に、しかも free でそれらの原著論文の多くを読むことができます。私もかなり多くのことをこのサイトで学び、またこのサイトを原著論文の入り口としても学んでいます。

(Uploaded on 23 September 2024)

BIRDER 2023年11月号に鷹隼類のハンティング記事(「鳥界ハンターの真打ち、猛禽のハンティングを徹底解剖!」というタイトル)を書いて、背面飛行中の画像をたくさん載せました。

リンク先は → 猛禽のハンティングを 徹底解剖!

その後、全国から画像や観察記録をお送りいただきました。画像や文面を拝見していて、このBIRDERの記事が多くの方に「背面飛行=狩りの途中」「背面飛行が見られたからこれは狩りの真っ最中だったのか ……」という、間違った先入観を植え付けてしまったのではないかという気になってきました。

というのは、背面飛行はハンティングの時だけではなく、他種・同種とのいさかい時やその他、以下(1)~(5)に列挙するような飛行時にもしばしば見られるからです。

(1)カラスなどの他種とのいさかいの時

私が鷹隼類の背面飛行を一番多く見かけるのは空中でのカラスとのいさかいの時です。今までもこの通信(特にハイタカフォルダ)に記事を書いてきましたが、再度同じ写真を載せます。

アカハラダカ Accipiter soloensis → Tachyspiza soloensis ( 日本の第8版では Accipiter soloensis )

ツミ Accipiter gularis → Tachyspiza gularis ( 日本の第8版では Accipiter gularis )

ハイタカ Accipiter nisus → Accipiter nisus ( 日本の第8版では Accipiter nisus )

アメリカオオタカ(American Goshawk) IOCの学名 Astur atricapillus ( 日本の学名 Accipiter atricapillus か? )

アメリカハイイロチュウヒ(Northern Harrier) Circus hudsonius ( 日本でも IOC と同じ学名になった )

カラノスリ Buteo japonicus burmanicus は新しい亜種名です。

ソウゲンワシ

オオタカの亜種シロオオタカ

オオタカの亜種チョウセンオオタカ

ヨーロッパチュウヒ

ウスハイイロチュウヒ

ヒメハイイロチュウヒ

シロガシラトビ

ケアシノスリの亜種カムチャツカケアシノスリ

ケアシノスリの亜種クロケアシノスリ

チョウゲンボウの亜種チョウセンチョウゲンボウ

ワキスジハヤブサ

ハヤブサの亜種ウスハヤブサ

ハヤブサの亜種ツンドラハヤブサ です。

背面飛行は ハンティングの時だけではない

多くの場合、ハイタカが旋回飛行しながら獲物を探索中にハシボソガラス、ハシブトガラスがじゃまだと言わんばかりにハイタカに突っかかっていき、それに逆ギレするかのように、あるいは応戦するかの如くハイタカがカラスに突っかかっていくことが多いです。あくまでも私はそういう瞬間を見ることが多かったというだけで、他の地域で(あるいはほかの方が)見られると必ずしもそうばかりではないかもしれません。背面になる理由は攻撃してくるカラスの足・爪を瞬時に交わすことができることが一番大きいように思います。

(2)同種・他種のタカ類とのいさかいの時

ツミは他のタカにつっかかるときによく背面飛行になります。ツミに突っかかられたほかのタカ(ハイタカなど)が背面飛行になることもよくあります。ツミは他のタカよりも気の強いタカですので、すぐにけんかっ早く突っかかっていきます。ハイタカくらいの大きさのタカが上空に4羽ほど旋回していて、そのうちの1羽がやたらと突っかかっているような時は、その突っかかっている一羽のタカだけがツミで他はハイタカだったということはよく経験しました。一方で、良好な狩り場をめぐる争いでハイタカが他のハイタカに突っかかっていったこともありますので、一概にツミと決めつけることはできませんので、しっかりとした観察が必要です。

ツミやハイタカに限らず、他のタカ・ハヤブサ類でもこのようないさかいは頻繁に見られ、しばしばどちらかが短時間、背面飛行になることがよくあります。あまりに短い時間で、瞬間的に通常の飛行に戻り、かつスピードが速いのでボーっと見ているだけでは背面飛行になったことを認知できないことが多いです。画像を撮った後で液晶画面で動きを確認すると背面飛行になっていたことが分かったということもありました。

いずれにしても、このような(1)(2)ともに、いさかいの時には背面飛行になる頻度はかなり高いです。

(3)他のタカ類から捕食されそうな時

タカが他のタカ・ハヤブサ類から獲物として狙われて逃げる時、しばしば背面飛行になることがあります。この通信の2019.11.23付け、記事No.404 「ツミが逃げた!」に書いた通り、上空で自分(ツミ)の方に向かってくるオオタカと鉢合わせしたツミが急ブレーキをかけるように垂直に体を立ててすぐに背面になって急降下していきました。つまりオオタカから逃げるために背面急降下したようです。

捕獲しようとするタカと捕獲される側のタカや鳥に距離があると背面飛行は見られません。イヌワシがノスリやトビを捕獲しようと狙っていても、ノスリやトビが遠くの方で(早いうちに)イヌワシに気が付けば襲われる前に除けて、距離を取ります。こういう時は逃げるための時間が十分にありますので、慌てて背面飛行や急降下する必要はなく、通常の飛行で静かにすっと距離を取ります。距離があってもイヌワシが猛スピードで接近してくるとノスリがびっくりして尾根向こうに急降下で落ちていったことがありましたが、背面飛行にはならなかったです。

ハヤブサはけっこう頻繁にツミやハイタカなどを捕食しますが、こんな時でもツミやハイタカの背面飛行が見られるかどうかはハヤブサが獲物に気付かれずにどこまで肉薄・接近できるかにかかっています。

ある日、小鳥が地面近くで何かを食べていた時、陰からすっと現れて小鳥を襲おうとした哺乳動物から慌てて瞬時に逃れようとし、まさに人間のバク転そのもののような背面になって半円を描くように飛んで攻撃をかわしたことがあります。このようにタカ類だけでなく、ほかの鳥類でもさまざまなシーンの中に短い背面飛行というものは見られます。

(4)ディスプレイ飛行の時

繁殖に関連した異性間でのディスプレイ飛行(求愛ディスプレイ飛行など)や同種・他種に敵意を示す警告・警戒・威嚇などのディスプレイ飛行(テリトリーを宣言する誇示ディスプレイ飛行など)の途中に背面飛行が見られることがあります。多くの鷹隼類に共通した飛行がある一方で、種独特の特徴的な飛行もあって、なかなか興味深い研究分野です。ヨーロッパではけっこうしっかりと調べられていますが、ここでは省略します。このディスプレイ飛行の最中にしばしば背面飛行が見られます。

一番多いのは雌雄が連れ立って汎翔中に上にいる雄が下にいる雌に突っかかるような動きをすると、それに呼応するように雌が体を瞬時にロールさせて背面飛行になるときで、これはしばしば見られます。また、らせん状に波状飛行する時にはらせんの一番上や下で背面飛行が見られます。一番豪快なのは「階段状急降下」と呼ばれるディスプレイ飛行の最後の段階で見られます。これはスカイダンスとよばれているディスプレイ飛行に似た急降下で、逆アーチ状の急降下を何度も繰り返しながら途中に少しだけ間を入れて徐々に降下し、最後に背面飛行になって繁殖林に突っ込んでいきます。最初のうちは上空の高いところで行われていますが、最後に林に突っ込んでいくころには地上近くでの飛行になるので、観察者にも近くなり、そのスピードは観察者の度肝を抜くほどに速くなります。

テリトリーに侵入個体があると占有者が追い出しにかかりますが、この時も両方の個体で背面飛行が頻繁に見られます。お互いに相手の足の爪による被害を防ぐことが一番の理由だろうと思われます。

(5)ハンティングの最終盤の時

BIRDER誌の記事で紹介したのはハンティングシーンの中での背面飛行ですが、ハンティングの中でも、獲物を追跡する最終局面のタカと、狩りの最後の最後に追われた方が背面飛行になってタカからの攻撃をかわす時に多く見られます。年がら年中、しょっちゅう狩りの時に背面飛行が見られるというわけでもなく、狩りの中で、ここぞという時に背面飛行は多く見られます。しかも背面になっている時間は1秒以下のことが多く、かなり短いです。

(Uploaded on 1 March 2024)

2020年5月、この通信に「2枚の中央尾羽は 左右どちらが上か?」という記事を書きました。記事を書いた当人としてはひじょうに興味深い内容で、ひょっとしたらかなり面白い方向へ話が進む可能性があるかもしれないと思いながらも、一方で、喜んで読んでくださるような人は日本中で1人か2人ぐらいで、反応などはほぼないだろうと思っていました。ところが記事を書いた直後にMさんとYさんから、ご本人のPCの中に保存してある大量の鷹隼類の画像をチェックして「鷹隼類全般で右R1が上になっている個体が何個体、左が上になっている個体が何個体」などと、また、個別な種ごとにたとえば「オオタカでは右R1が上の個体は………」「ノスリでは………」「チョウゲンボウでは………」などと調べた結果を全部の(あるいは多くの)画像を添えて一覧表にして教えてくださいました。

また、他の人からも何本かメールをいただき、それは「興味があります」とか「こういうことに私も関心があります」といった内容でした。

その記事のアップから3年半経過した今年の1月2日、私の友人(M.Mさん)が下のようなチョウゲンボウ雄幼鳥(換羽が始まっていますので正式には「雄若鳥」)の画像を撮影しました。

車の中から無理な姿勢で撮影したため尾先の一部が画面から外れていますが、中央尾羽は右R1が上で左R1が下になっていることがはっきりと分かります。頭部は写っていないので換羽のようすが分かりませんが、腰の羽、上尾筒の一部が青灰色の雄成羽に換羽しています。ハヤブサ類は1月にもなると部分的に成羽になっている個体が頻繁に見られ、チョウゲンボウやコチョウゲンボウなどでは中央尾羽が完全に成羽になり、伸長し終わった個体も見ることがあります。ただ、今回の個体は右R1だけが成羽で、しかも完全に伸長し終わるころの通常の長さまであと少しという長さになっています。一方、左R1は幼羽のままです。

一般的には、中央尾羽2枚は若干の時差はあるもののほぼ同時に抜けて、おおよそ同じように伸長していくものですが、この個体はその規則から外れていて、ちょっと不可解です。2枚のR1で換羽の進み方にこのような大きな差があるのなら右R1だけの事故換羽かもしれませんが、成羽がよく見られるという時期が時期だけに事故換羽というのもなんとなく変な感じがしてしまいます。そうすると、逆の言い方に聞こえてしまうかもしれませんが、なぜ左のR1は換羽し始めないのかという疑問が出てきます。つまり、左R1のほうが何らかの原因でおかしい(異常が見られる)のではないかという気もしてくるということです。この辺りのことは正確なことは言えません。

さて、正確な事情や原因は分かりませんが、話はこれからです。この1月2日の個体と同一の個体を1月15日にMさんが同じ観察地点で再キャッチしました。鳥が遠かったのでやや粒子が粗いものの、同じ個体の尾羽を撮影することができました。それが下の画像です。

両翼の初列風切何枚かのそれぞれの特徴的な欠損がまったく同じで、腰や上尾筒の新しい成羽もまったく同じなので、間違いなく同一個体と言ってよいでしょう。そして重要なのはここですが、左R1が右R1の上に位置しています。前回の記事で「尾羽を羽繕いすると上下の位置関係が逆になることがあるはずだ」と書きましたが、今回の1月2日と1月15日の二枚の画像から同じ個体の中央尾羽の上下関係が逆になったことが実例として証明できました。もちろん羽繕いをしたから逆になったということまでは言うことができず、何らかの理由によって2枚の中央尾羽の上と下の位置が逆になったということが言えるということです。

話としては単純ですが、野外での観察として貴重な記録だと思います。対象が普通種に近いチョウゲンボウだから、多くの方はこういう写真を撮ることは簡単なことと思われるかもしれませんが、これはかなり難しいです。チョウゲンボウが電柱や電線にとまっている時はほとんど尾羽を閉じたままでいます。時々伸びをしたり羽繕いをする時に尾羽を広げることがありますが、それを真後ろから(できたら上の方から)撮らなければなりません。飛んでいる時に尾羽を広げるのはホバリング中や電線などにとまろうとする時くらいで、稀に飛び立つ時などに開いたりします。尾羽を開いている時間はあまり長くないので、開いたその瞬間にシャッターを押していないと写らないです。何気なく撮っているうちにいくつかのコマに開いた尾羽がたまたま写っていたということはありますが、強い目的意識を持って、「チョウゲンボウの、この個体の(他のチョウゲンボウではだめです)尾羽が全開になった時に(全開でないとだめです)、尾羽上面を上から撮る」ためにはかなり高い技術が要求されます。その目的の個体にフィールドで再び出会うことからしてすでに難しいものですが、その個体に出会い、その個体が尾羽を開いた時に尾羽上面を上から重なりが分かるように撮るということは、やれと言われても簡単にはできないものです。

(Uploaded on 19 January 2024)

下の画像はメジロを捕らえたハイタカです。ある観察地点でハイタカの狩りをたくさん観察しました。ハイタカの幼鳥や成鳥、雌、雄が次々と入れ替わって狩りをしていましたが、獲物を足に持った画像が撮れて、その獲物の種名が確認できたもの12回すべて、獲物はメジロでした。ただ、狩りに失敗した時ハイタカが追いかけていた鳥がカワラヒワであったり、メジロでもカワラヒワでもない別種の小鳥(種名不明)であった場合がありますので、メジロ以外の小鳥を捕らえたことはおそらくあるでしょう。

それにしても、なぜメジロばかりなんだろうと思いました。獲物の種類を考える時には、その大きさだけではなく、その敏捷性(飛翔能力)や警戒心の強さ、年齢、巣立ちからの日数、巣立ち後の飛ぶ能力の獲得具合、けがや病気がないか、季節や天候その他、考えなければいけないことが山ほどあります。今日は獲物の体の大きさを中心に、獲物が巣立ちから何日経ったかということなども考えてみたいと思います。

鷹隼類の種ごとに、あるいは種の雌と雄ごとにちょうど良い獲物の大きさというものがありますが、大きさよりも優先して、まずは「捕りやすいものを捕る」ということがありますので、まずは捕りやすさから書きます。ただ、いくら捕りやすいとは言っても、オオタカが次から次とヘビばかり捕ったり、カエルばかりを捕ったりということはないですし、食べやすい(捕獲の苦労が不要な)死肉を食べるということもないです。そんなものよりも栄養価が高い小鳥類を捕ります。様々な状況の中で、やむにやまれず爬虫類や両生類を捕食することがあるという程度のことでしょう。ですから、ここではまずオオタカが鳥を捕る例から始めます。

オオタカが捕りやすい鳥の例としてまず頭に浮かぶのは巣立ち直後のムクドリやハトなどの幼鳥です。オオタカのヒナが巣にいるころ、住宅がたくさんある地域ではムクドリがそこかしこで次々と巣立ちします。この時期はオオタカにとっても食料がいちばんたくさん必要な時期です。4羽のヒナに運ぶ分、雌は時に自分で捕るとはいうものの雌の食べる分、そして雄が自分で食べる分が必要ですから、大量な獲物が必要です。そんな時、巣立ったばかりで世の中のことが何も分からず、危険を察知できず、まだ飛行能力も十分でない幼鳥はオオタカにとってはありがたい存在です。木の枝から、鉄塔から飛び立って、いとも簡単に捕らえることができます。巣立った後しばらくして逃げ回るようになっても、それでも比較的簡単に捕られてしまいます。巣立ったばかりのドバトもレースバトも、ほとんど同じです。オオタカはいとも簡単に狩りに成功します。人間が机上にある消しゴムを手の指でつかみ取るのと同じくらい簡単なことです。

岬のメジロもよく捕まります。渡りの時期でも、渡りが済んで定住している時でも、メジロはどういうわけかよく捕まります。特に私が観察しているハイタカ(複数)の獲物になる小鳥はほとんどがメジロです。他の小鳥類もいっぱいいるのに、なぜかメジロばかりを海岸の近く(海上、陸上)で捕えて山の方へ帰ってきます。メジロ以外の獲物としてはカワラヒワや同じくらいの大きさの鳥をたまに見るくらいです。メジロは警戒心をあまり持たないのか、飛行能力の問題なのか、よく分かりませんが、ふらふらと飛んでいて、見ている私が「危険だぞ。もう少し警戒しないと捕られて食べられてしまうぞ」と声をかけているうちに、目の前ですっとハヤブサに捕られてしまったこともあります。ハイタカに捕られたことは頻繁にありました。

オオタカやハイタカ、ハヤブサは群れている鳥をよく狙います。鳥が群れになる目的の一つは少しでも早くに鷹隼類の出現に(誰かが)気がついて、早いうちに逃げることですが、いったん群れが狙われてしまったら、その群れの中には必ず弱い者もいますので、どうしても弱い1羽が捕られてしまいます。鳥は1羽でいるよりは群れでいたほうが安全だと思って群れるのでしょうが、狙うほうの鷹隼類からすれば、これだけの数の中には飛翔能力の弱い者もいるだろうと考えているのでしょう。さかんに群れに突っ込んでいきます。突っ込んで、なんらかの弱い鳥を見つけて、それを追いかけます。

さてここから本題に入ります。種ごとにちょうどいい獲物の大きさについてです。

例として、オオタカを出します。オオタカの雄はムクドリからハトくらいの大きさの鳥をよく捕ります。雌はハトくらいの大きさからカルガモくらいの大きさの鳥をよく捕ります。もちろん先に書いたように、捕れるものや捕りやすいものは優先的に捕りますので、オオタカがスズメやセッカなどの小さな鳥(食べるところの少ない鳥)を捕ることもしばしばあります。イヌワシくらいの大きさになると、ノスリやトビくらいの大きさの鳥を捕ることが一番良さそうです。

もし獲物がこれらの大きさよりも大きいといろいろな問題が出てきます。相手が大きすぎると捕まえても反撃されて自分がケガをすることがあります。オオタカがダイサギを捕らえようとすると、ダイサギは嘴でオオタカの目を刺そうとしますから、あんな大きな嘴でブスッとやられたら視力がどうなるというどころか脳の中まで大きな影響が出ます。現に鷹狩りの実猟においては、こうして目が見えなくなったオオタカがけっこういて、江戸時代の鷹匠は、オオタカでダイサギを狙ってはいけないと言っています(余談ですが、江戸時代の人が道を歩いていて、片方の目が見えない人とすれ違いそうになると一緒に歩いている人に、「あっ、ダイサギが来た」と言っていたそうです)。

目を突かれることがなさそうな鳥でも、相手が大きすぎると振り離されたり、自分の翼や羽を傷めたり、捕獲に余分な体力を使ってしまうことになり、もしうまく捕獲できたとしても、食べるのに安全な場所へ獲物を運んだり巣へ運んだりができない場合があります。獲物は大きければ大きいほど良いわけではないです。

一方獲物が小さい場合も問題点はいっぱいあります。相手がいくら小さくてもそれなりに逃げますし、多くは敏捷で小回りが利くことが多いので追いかける時苦労します。自分が大きな体を使って飛行する労力に対して得られる対価(肉の量)が少なすぎて、小さい鳥の捕獲は割に合いません。捕えて食べてもそれで十分というわけにはいかないので、すぐにまた次の獲物を捕らなければならなくなります。見ている観察者の私たちにとっては、一羽を捕えてもすぐに次の獲物をまた捕るところが見られますので狩りの瞬間の写真撮影や観察にはいいのですが、タカにとっては大変なことでしょう。

オオタカとハイタカ、イヌワシを例にとりましたが、他の鷹隼類でもみんなその種ごと(その種の雌雄ごと)にちょうどいい獲物の大きさがありそうです。種ごとの獲物の重さは何gくらいという表現もできますが、ハトくらいとかトビくらいというほうが分かりやすいと思います。同じ重さの種でも種ごとに逃げる俊敏さは異なるので100%正確な記述は不可能です。

(Uploaded on 10 September 2023)

「オオタカの巣立ちビナ」や「ハヤブサの巣立ちビナ」という言葉を聞くことがありますが、鷹隼類にそういう状態のヒナはいるのでしょうか。

「巣立ちビナ」というのはヒナが巣立って外で暮らしている時にいうもので、なおかつ、その時の姿が幼鳥とは異なる時に遣います。例えばカイツブリの小さなヒナが巣立ってウリ坊(イノシシの子ども)のような縦斑のままの姿で親鳥の後を歩いたり泳いだりしている時、あるいはヒクイナの小さなヒナが巣立って、全身真っ黒のまま幼鳥とは全く違う姿で歩いている時、そういう個体を「巣立ちビナ」といいます。キジやコジュケイがたくさんの巣立ちビナを連れて歩いているところを見ることもよくあります。ライチョウでもしばしば見かけます。こういうヒナたちは巣から離れて、多くの場合巣にはもう戻ってきません。つまり「巣立ちビナ」は幼鳥とは異なる羽衣のヒナの姿なのに、巣から出て、巣立って生活しているときに遣う言葉です(巣立ちビナの姿はお手元にある図鑑でいくつかは紹介されていますから、ご確認ください)。

巣立ちビナは陸上に巣を作る種に多くみられます。「巣立ちビナ」は樹洞に巣を作ったり、あるいは陸上以外のところのヒナが幼鳥とは違う状態で巣の外にいる時にも遣われる言葉です。陸上に作られた巣で生まれたヒナが、幼鳥になる前に幼いヒナの状態で巣立ちするのは、多くの場合、早めに巣から出たほうが巣の中にいるよりも安全である場合が多いようです。少しでも安全なところで親と一緒に歩きながら食事をしたり、危険がせまったら茂みに隠れたりできることなどが目的のようです。樹洞の中のヒナは体が成長して大きくなっても穴から出られなくなることはありませんが(現に親が出入りしていますから穴はそれなりの大きさがある)、ヒナの成長によって樹洞中がかなり狭くなってくることや衛生面でも関係があるでしょう。

一方、タカ類が巣立つ時の姿(羽衣)と体の大きさは幼鳥となんら変わりません。オオタカが全身純白の羽毛をまとったヒナのまま巣立ちするということはありません。ヨシ原に巣を作るチュウヒのヒナが、人が不用意に接近してしまった時に巣から離れることがありますが、巣立ってはいないのでほどなくして巣へ戻ってきます(親とともに別のプラットホームに移動することも報告されていますが、その理由や実態は不明で、人による観察圧が原因の可能性もあります)。要するにタカ類はヒナの羽衣の状態で巣立ちすることがなく、幼鳥の羽衣で巣立ちしますから、巣立った時点で「幼鳥」です。ですからタカ類には巣立ちビナという概念はないということです。

ハヤブサ類は自らは巣を作らず、陸上に卵を産んだり、他の鳥の巣の上に卵を産んだりします。タカのような巣材はほぼ使わないです。岩棚のちょっとした窪みのように見える部分に卵を産んで、そこで抱卵やヒナの世話をします。一定の場所で子育てをしますので巣と言えば言えないことはないという程度の巣です。ヒナがある程度大きくなると、巣が陸上や岩棚にある場合、崖の上を少し歩いて巣らしきところからちょっとだけ外に出ることがありますが、巣立ったわけではないのですぐ戻ってきます。巣立っていないので、やはり「巣立ちビナ」とは言えないです。ハヤブサ類もタカ類と同じで巣立つ時に幼鳥と同じ姿になっていますので、やはりハヤブサ類においても巣立ちビナという概念がそもそも存在しえないということになります。

「巣立ちビナ」だけでなく、どんな用語や単語もその意味・定義を考えながら遣うことが必要です。例えば「幼鳥」「成鳥」とは何か、そして「若鳥」とはそもそもどんな定義がされているのか。昔よく遣われていた「亜成鳥」という語は最近見なくなりましたが、本来「亜成鳥」とはどういう意味で、なぜ遣われなくなったか。自分で文章を書く時は用語の一つ一つの定義を考えて、吟味しながら遣うことが重要だと思います。

(Uploaded on 19 February 2023)

キヤノンのミラーレス機は設定が難しいと言われています。多くの方が設定を公開しておられ、野鳥のプロカメラマンも公開されていますが、人によって撮る鳥の種が違いますし、撮影シーンもみんな異なりますので、やはり参考程度にしておいたほうがよいでしょう。人によって違うシチュエーションで写真を撮っているわけですから、人が言うとおりに設定していると、とんでもないことになります。人それぞれの撮影スタイルにあった独自の設定をするとよいと思います。特に、プロカメラマン以上の写真を撮りたい人は取扱説明書をしっかり読んで、自分なりに納得のいく設定にするのがよいでしょう。

この3ヶ月間 EOS R7を使ってきましたが、私の設定は私と同じような写真(下の1~3)を撮っている人の参考にはなるだろうと思います。役に立ちそうなところは各自の自己責任の上で参考にしてください。

まず私の前提を書きます。私は、

1 樹々の間から突然飛び出てくるような鳥にでも瞬間的に即座にピントを合わせたい。しかし

2 ゴマ粒のように小さく見える遠くの個体(高度の高い個体)の証拠写真・識別用写真もすぐにピントがくるようにしたい。さらに

3 とまり個体もきれいに撮りたい。

という3つが主で、しかも3つを一台で同時にすべて叶えたいです。しかし1と2はかなり矛盾する内容で、1用に設定しておくと2ができなくて、その逆に2用に設定しておくと1ができないです。こんな時は1と2を瞬時に切り替える必要がありますが、それには撮影モードダイヤルの使用がいちばん手っ取り早くて正確でしょう。

撮影モードダイヤルのC1,C2,C3を使います。C1,C2,C3がそれぞれ上の3,2,1 に対応するようにしています。1,2,3ではなくて3,2,1 にしているのはそれなりの理由がありますが、それは人それぞれで。

C1,C2,C3 共通の設定

検出する被写体 → 動物優先

瞳検出 → する

シャッター方式 → 電子先幕

露出 → マニュアル露出

撮影画面表示設定 → (「なめらかさ優先」は使用せず)「省電力優先」に

C1 の設定(とまり個体用)

AF動作 → ワンショットAF

AFエリアの選択 → スポット1点AF

撮影枚数 → 8コマ/秒

C2 の設定(高空の鳥の識別・記録用)

AF動作 → AIサーボAF

サーボAI特性 → Case3で、被写体追従特性を「粘る -2」にする

AFエリアの選択 → 領域拡大AF(周囲)

撮影枚数 → 15コマ/秒

C3 の設定(ハンティングなどの飛翔写真用)

AF動作 → AIサーボAF

サーボAI特性 → Case3で、被写体追従特性を「俊敏 +2」にする

AFエリアの選択 → 全域AF

撮影枚数 → 15コマ/秒

私は普段はC3にしています。しかしこのままだと高空に出たタカを識別したい時(特に、双眼鏡ではツミかハイタカか分からない時や、分かっても雌雄成幼までは分からない場合などで、なんとか識別用画像を撮影したい時)、C3のままだとピントがすぐに来なかったり、来てもすぐに外れてレンズが前後に動き続けてしまいます。ふだんC3にしておいて、鳥が高空に出現した時はすぐにC2に切り替えます。C3からC2に切り替える余裕は十分にあります。逆のC2からC3に切り替える時間的な余裕はまったくありませんので、最初はC3にしてあります。C1,C2,C3以外を使う方法もありますが、感覚的に一番頭に入りやすくて、瞬時に失敗なく切り替えることができるので、これを使っています。

コントラストが弱すぎる時やあまりにも高空の時はC2でもピントが来ないことがありますので、今まで親指フォーカスとして使っていた AF-ON ボタンを、これまでとは全く逆の使い方としてマニュアルフォーカスできるようにカスタマイズしています。

他にも設定はかなりたくさんありますが、私はピントが瞬時にくるかこないかを最優先にしていますので、他は各自のお好みで。なお、この設定は例えば 7DmarkⅡなどの一眼レフ機でもほぼ同じですので参考にしてください。

(Uploaded on 24 November 2022)

(3)で少し触れましたが、ほとんどのタカ類で「下大雨覆」と「下中・小雨覆」は模様や色がかなり異なります。それが最もはっきりと表れるのがタカ類の「暗色型」です。例えばサシバやハチクマの暗色型を考えると分かりやすいです。これらの鳥の黒っぽい部分(暗色型の最も暗色型らしい部分)は下面全体にはわたっていません。暗色型(右の画像)と言っても、全部が真っ黒というわけではなく下から見た場合、風切、下大雨覆、尾羽は「一般型」とほぼ同じ淡色をしています。ハチクマ中間型(左の画像)でも褐色部分は体下面と下中・小雨覆のみです。つまり、下大雨覆は下中雨覆・下小雨覆と色が異なることが多く、暗色や褐色ではないことが多いです。

暗色型でなくても、他のタカの一般型でも下大雨覆だけは風切と同じような色で、下中雨覆・下小雨覆はそれとは異なる種が多いです。下大雨覆が必ず淡色というわけではなく、下大雨覆(の一部分)だけが濃い場合もあります。種によってさまざまな違いが見られますので、一概にこうだとは言えないのですが、逆に、下雨覆の場合、大も中も小もみんな同じだと考えることだけは避けるべきです。

大雨覆だけが特別だという理由について断定的なことは言えないのですが、「(上)大雨覆も下大雨覆もともに風切と同じところから生えているのに、上・下中雨覆や上・下小雨覆は風切とは違うところから生えている」ということが一番の理由ではないかと考えています。いつも、なぜ? どうして?という質問を受けることが多いので理由らしきことを書いてみましたが、理由というのは、「そう考えると(そういうふうに説明すると)みんなが納得するから」という程度のことが多く、もっともらしい理由を書いてもはたしてそれが本当の理由なのかどうかはよほどしっかり研究しないと分からないものなのでしょう。

今回で、雨覆についての記事は終わります。

(Uploaded on 1 November 2022)

「手根雨覆(しゅこんあまおおい)」という名で呼ばれている羽があります。手根骨から生えている大雨覆だからということで名前が付いたようです。でも、大雨覆は普通は風切と同じところから生えているので、大雨覆が風切とセットにならずに一枚だけ単独で違うところから生えているなんていうことはあるのでしょうか。そんなことで、初めから疑問だらけの訳の分からないような羽です。

人間の場合、手根骨というのは手首を形作る8個の短い骨で、4個ずつ2列に並んでいます。鳥は体じゅうを軽量化させることが必要だったからなのか、そもそもそんなに数が多くないほうがよかったからなのか、理由は分かりませんが、橈骨の隣りに橈側手根骨、尺骨の隣りに尺側手根骨という名称で2個だけあります。初列風切は手根骨よりも先の方にある中手骨や第2・3指に付いていて、次列風切は手根骨よりも胴体側にある尺骨に付いています。ということは、手根雨覆は初列風切と次列風切のちょうど境目にある骨に付いているということになります。「なぜそんなところに、風切とは別に大雨覆だけが一枚だけくっついているのか?」と、疑問だらけで、ちょっと普通では考えられないような変な話です。

そんな中、この羽が付着しているのは実は手根骨ではなくて尺骨のいちばん端っこだという報告もあります。そうだとすると、手根雨覆という名前のままでは手根骨に付いていない羽なのでやや不適切な名前です。

トビの上面画像をごらんください。黄色の線で示した羽が問題の大雨覆ですが、周りの(近くの)初列大雨覆や次列大雨覆に比べると一枚だけ異常に短いことが分かります。

小雨覆を毟ってこの問題の羽の付着部分を正確に見ようとしても、手根骨そのものがひじょうに小さいので、手根骨に付いているのかその隣りにある尺骨のいちばん端に付いているのか、なかなか分かりません。ということは、トビやキジのような大きな鳥を毟って調べれば分かるかもしれません。

この一枚だけ短い雨覆らしき羽が手根骨のあたりに付いていて、周りよりも短くて目立つことは確かですので、何か名前があってもよいと思います。ただ、手根骨に付いていないのに、手根骨の近くに生えているというだけで手根雨覆という名前になっているとするならば、それはおかしいような気がします。一方で、手根骨の近くにあってそれだけが極端に短いので、そういう名前でもかまわないか …… とも思います。

(Uploaded on 23 October 2022)

体の中心線から見て、ほとんどの羽は外側に行くにしたがって下へ下へと重なっていきます。風切羽や尾羽はその代表で、外側に行くにしたがって下へ下へと重なっていきます。大雨覆や下尾筒も同じように重なっています。しかし例外があって、

① 上面(背面)では「次列中雨覆」の全部(初列中雨覆は小翼羽の下で分かりにくいが、通常の重なり)

② 「次列小雨覆」のほぼ全部(初列小雨覆は小さくて分かりにくいが、通常の重なり)

③ 「上尾筒」(全部)

④ 下面では「下初列中雨覆」(全部)

は重なりが逆向きになっています。ただ、種によって異なるのか個体によって違いがあるのかはっきりと分かりませんが、一部分が上の例外のようにはなっていない個体を見かけることがあります。また、「下次列中雨覆」の一部分が逆の重なりになっている個体を見たこともあります。何が要因でこうなっているのか、正確なことが把握できないままです。

これらの羽根の重なりは精細な画像が撮れればある程度分かります。特に風切や尾羽ははっきりと分かります。しかし、下中雨覆・下小雨覆の重なりを調べるにはかなり高精細な画像が必要です。高精細でもその時の状況で重なりのようすがはっきりと分からないことが多いのですが、運よく重なりが分かるような画像が撮れる時もあります。

下は今年7月に撮ったオオタカ幼鳥の画像です。左はオオタカ幼鳥が鉄塔にとまる前で、ごく普通にはこのように写ります。下中雨覆の先端にあるハート形の模様が隣の羽でどのように隠されているかを見れば一枚一枚の重なり方がある程度は分かります。さらに、画素数がもっと多いとか、ピントがさらにしっかりと合っているとか、光線の角度がひじょうによい(斜めから光が当たっている)などの条件がすべて満たされた時には、重なり方が難なく分かります。(注 : 前回の(3)の記事で書いたように、オオタカの下初列大雨覆はよく見えますが、下次列大雨覆は下次列中雨覆に隠れてほとんどの場合、何枚かが見えるか、あるいはほとんど見えませんので、下次列大雨覆と下次列中雨覆を混同されないように)。

右の画像は鉄塔にとまった後、カラスにちょっかいをかけられたのでカラスをぎょろっとにらみながら翼を開いて防御した時の画像です。急に翼を開いたので、その勢いからなのか、空気の流れが一時的にできたようで、雨覆が風切から離れて浮き上がるようになっています。そのおかげで重なり方がよく分かります。

前々から狙っていてもなかなか撮れなかった下中雨覆の重なりが分かる画像が撮影できました。個体が幼鳥だったということと、カラスに攻撃されて瞬時に翼を開いたことで、運よく下中雨覆が立っているところが写っています。立っているので、その重なり方が分かります。先に書いたように多くの羽は体中心から翼の先に向かうに従って下へ下へと重なっていきますが、下初列中雨覆が逆の重なりをしているようすが分かります。その証拠写真になります。

大雨覆と下大雨覆は風切と生え際が同じところで、密接につながっていますので、大雨覆と下大雨覆だけが立ったということは私は経験がありません。立つ羽は下中雨覆が多く、まれに腋羽などが立つことがあるくらいです。

(Uploaded on 5 October 2022)

伊関さんはじめ4名の方が書かれた「フィールドガイド 日本の猛禽類 ミサゴ」の改訂版(2020年4月発行)で、下次列中雨覆に関する興味深い記事が載っています。その8ページをご覧いただければよいですが、簡単にまとめると「多くのミサゴの下次列中雨覆は下次列小雨覆に隠れて(下になっていて)ほとんど見えない」ということです。個体によっては何枚か見えるものもあるし、まったく見えない個体もいるということです。

多くのタカ類では「下大雨覆」と「下中・小雨覆」は模様や色がかなり異なりますので見分けがつきますが、下中雨覆と下小雨覆は比較的よく似た色のものが多いので、意外と区別しにくいことがあります。そこが盲点になっていて、私もこのガイドを読むまでは隠れていることに気が付きませんでした。

ミサゴと違って、オオタカでは下中雨覆ではなく下大雨覆が下中雨覆に隠されてほとんど見えなくなっている個体がたくさんいます。例えば下の画像はオオタカ幼鳥ですが、下初列大雨覆(黄色の枠で囲んだ部分)はくっきりと見えているものの、下次列大雨覆は下初列大雨覆に近い部分に数枚の先端部分がわずかに見えているだけです。他の下次列大雨覆は先端部分さえも見えていないので「この辺りです……」と線で囲むこともできませんが、風切と下雨覆の境目付近です。

この件は、森岡図鑑では 473ページ左段の15行目に記載されています。オオタカをやっている人の間では知られた話ですが、一般にはあまり知られていないようです。ミサゴとオオタカでもこれだけ違いがあるなど、鷹隼類の下雨覆は種ごとにいろいろと異なっていて、難しいです。基本的には上も下も大雨覆は風切と一体化しているけれども、多くの場合、下中雨覆と下小雨覆はこれらとは色が異なり、別個の存在と考える習慣があるとよさそうです。

ミサゴの下次列中雨覆やオオタカの下次列大雨覆はなぜ隠れているのか、なぜ見えないのか。理由はよく分かりませんが、雨覆は基本的に翼に厚みを持たせることが狙いですので、見えていても見えていなくても特に困るほどのことはないのかもしれません。

(Uploaded on 20 September 2022)

雨覆の各部の名称を細かく見ていきます。

たとえば「下次列中雨覆」を例にとると、これは「下」「次列」「中」「雨覆」という順番で分解できます。ひとつずつ見ていきます。

(1) 最初は、翼の上面の雨覆か下面の雨覆かを表します。雨覆はもともとの名前が「雨を覆う」と書きますから、雨覆はそもそもが上面のことを指します。上面が当たり前ですから「上」は省略して、何も書きません。下面の場合は「下~」と書き始めます。

(2) 次に初列か次列かということを書きます。三列は次列に含めて考えます。ところがここでも上面の場合、「次列大雨覆」とは言わず、ただ単に「大雨覆」などと書きます。「大雨覆」と書けば、それは上面のことで、しかも次列にあるものを指します。上面がいつも優先されているうえ、さらに初列よりも次列が優先されていて面白いです。でも私は「次列大雨覆」という表現も正確に記述することができるので悪くはないと思います。森岡図鑑ではこれが普通に遣われています。

下面の場合は「下次列大雨覆」「下初列大雨覆」などと書きます。一方で、初列と次列を区別せずに両方合わせて「下大雨覆」とか「下中雨覆」などと言ったりすることがあります。これは本来はない遣い方かもしれませんが、書籍によってはそもそもこちらが正しいような記述も見られます。どちらを遣っても混乱することはなく、便利なので問題はないでしょうが、正確さを求めるなら「下次列大雨覆」「下初列大雨覆」などと書いたほうがよいです。私はできる限りそうしています。

(3) 最後に大雨覆か中雨覆か小雨覆かを書きます。ところが初列の雨覆の場合は通常、初列大雨覆とは書かず、単に「初列雨覆」とだけ書きます。これは実に変な名称で初列中雨覆の存在を全く忘れているかのような、あるいはその存在に気がつかなかったかのような名前の付け方です。初列雨覆とだけ聞くとそれが「初列大雨覆」のことなのか「初列中雨覆」のことなのか、あるいは両方のことを指すのか全くわかりません。ただこの名称はそれほど無理なことではなく、初列中雨覆は多くの場合、小翼羽に隠れて見えないことが多いのです。見えないのですが、タカ目でもハヤブサ目でも初列中雨覆は下の画像のようにちゃんと存在しています。小翼羽を広げた時などははっきりと見えます。

初列中雨覆は確かに存在しますが、普段見かけないだけのことです。ですから「初列雨覆」と聞くと、それは「初列大雨覆」のことだと思えばいいです。あえて初列中雨覆のことを言う人はほんの一握りの人だけです。森岡図鑑では「初列大雨覆」という表現が遣われています。正確に記述したい人はやはり遣いますので、これは許容範囲というよりも、むしろ積極的に遣いたい言葉です。さらに、大形の種などを中心に「初列小雨覆」というものが小翼羽の付け根付近に見える時があるようですので、なおさら「初列雨覆」という言葉はいい加減な気がしてきます。

以前、マーリン通信の 2020.1.1付け記事「風切は、左右同時に脱落するか?」で左右のP4を2枚同じ場所で拾った時に、すぐ近くで「初列大雨覆を1枚拾った」という表現をしたことがあります。するとある若い読者の方から「初列大雨覆という言葉はありません。初列雨覆が正しいです」というご指摘のメールを頂きました。その時は忙しくて、いちいち理由や説明を書いている時間がなかったので、簡単に返事をして記事を初列大雨覆(初列雨覆)と書きなおしておいたことがあります。あの時もっと長いメールを書けばよかったのですが、書きたかったことは上のようなことです。

(Uploaded on 11 September 2022)

鳥類の雨覆には興味深い話題がいっぱいあります。今日から、数回続けて雨覆について書きます。

鳥の翼には雨覆がありますが、なぜそれが必要なのでしょうか。

鳥の翼の形状で一番大事なことは、翼の断面が飛行機の翼の断面のように翼の前縁が翼の後縁の方よりも分厚くなるように形成されていることです。もちろん飛行機の翼は鳥の翼をまねて作られたのですから、飛行機よりも鳥が先です。翼の前縁が分厚くなっているおかげで、適度な向かい風が当たると揚力がうまく発生しますので、風上に向かって翼を広げるだけで、何もしなくても体がふわっと持ち上がります。強風の時に電柱や鉄塔にとまっているタカを見ていると、まったくはばたかなくても翼を少し広げるだけで体が自然に上昇していくようすを見ることができます。

仮に雨覆というものがなかったとしても、この断面の形状を筋肉で形作ることはある程度可能と思われます。翼の前縁近くには骨があり、骨に筋肉がついていますので、骨と筋肉だけでそれなりの形状を整えることはできそうです。

しかし、翼に皮膚があったとしても筋肉丸出しで、そこから風切がいっぱい生えているという状態は見るからにグロテスクな印象を持ちます。理想的な翼型(翼の断面形)になるように、ある程度形ができていても、それを細かな羽で覆って筋肉を見せないようにすることこそが鳥の身だしなみというものです。

あまり羽が厚すぎると熱がこもってしまうことがあるかもしれませんが、逆に、気温が低いであろう高空を長く飛ぶ時などは熱が逃げすぎることを防ぐこともできます。空気の流れや小枝に擦れた時など、雨覆があれば中の筋肉や皮膚を守ることもできます。強い紫外線を浴びて皮膚が大きなダメージを受けても筋肉や皮膚は簡単には再生できませんが、雨覆はいくらかダメージを受けても毎年定期的に生え換わりますから、雨覆はないよりも身にまとうほうがはるかに有利です。人間が服を着ることとまったく同じような利点があります。

また、骨と筋肉で形をうまく作っても、そこから風切が伸びていると、どうしても隙間ができてしまいます。特に風切の付け根付近は羽柄(うへい=羽軸から羽枝が出ていない部分)がありますから、そこから空気が逃げる可能性があります。最低限でもこの部分だけは何とかうまく覆ってやる必要があります。

雨覆という用語は傘や雨がっぱと同じで、「雨」に濡れないように「覆」うという意味だろうと推測していますが、そうすると、雨にさらされないように皮膚を覆うことと、羽柄の部分から雨が入らないようにしているという意味で、変な用語ではなさそうです。翼を開いている時や翼を閉じている時、その表面に雨が当たっても風切の付け根まで雨がすぐに浸みていかないようになっていることは事実ですから、雨覆という命名がおかしいというわけではないですが、羽で覆って雨を防ぐことが雨覆の本来の目的(第一の目的)でないことは明確です。

雨覆が存在する一番の理由は、雨覆が何層にも重なりながら生えていることで、翼型が理想的な形状になり、細かく見てもなだらかになり、変な段差や窪みなどがなくなることにあります。そうすることで、空気が翼表面を支障なく流れて、表面などに不要な渦ができなくなります。現に、空気が流れてほしい方向に雨覆や風切の羽軸は向いています。

これ以外にもあまり知られていない理由があるかもしれません。たとえば空気の流れを変えるために、空気をうまく逃がしたり一部蓄えたり、雨覆を膨らませたり皮膚に密着させたりと、私たちには分からないような微妙なことをしている可能性も指摘されています。

(Uploaded on 1 September 2022)

先日、ある本を読んでいたら「鳥の羽根は6種類に分けられる」と書いてありました。その6種類として、正羽(せいう)、綿羽(めんう)、半綿羽(はんめんう)、剛毛羽(ごうもうう)、糸状羽(しじょうう)、粉綿羽(ふんめんう)が挙げられていました。山階芳麿著『日本の鳥類と其生態』などから学んでいた、今までの私の常識(鳥の羽根は4種類)とは異なっていましたので、頭の中を整理してみました。すると、やはり山階博士が書かれている通り、鳥の羽根は4種類にまとめたほうがよいことが分かりました。以下、(1) と (2) がその根拠で、(3) が結論です。

(1) 綿羽と半綿羽の境界線

綿羽と半綿羽の区別はあいまいで、その境界線はなさそうです。半綿羽は綿羽に羽軸が少しでもある羽のことですが、(長い短いは別にして)若干の長さの羽軸でもそれがあるかないかという観点よりも、これら2つ(綿羽と半綿羽)は「羽弁がない羽根」つまり「羽小枝の鉤(かぎ)がない羽根」と考えて、綿羽と半綿羽を合わせて単に「綿羽」と呼ぶほうがよいと思います。山階芳麿著『日本の鳥類と其生態』でもこの考え方です。

(2) 糸状羽を入れるなら、「後羽」と「初毛」も入れなくては

羽根の種類の中に糸状羽が入っていますが、糸状羽は入れなくてもよいのではないでしょうか。もし糸状羽を入れるとなると、この6種の中に同じ理由で「後羽」を追加しなければならなくなり、計7種類になります。糸状羽と後羽はどちらも、一枚の正羽の付属物のような存在ですので、付属物だけを取り出して単体でそれを1種類の羽根として計上すると話がおかしくなります。

この本には「初毛」に関する記述がありませんが、もし糸状羽を羽根の1種類として計上するなら、同じ理由から初毛もまた別の1種類の羽根として計上しなければならなくなり、後羽を含めて計8種類になります。つまり後羽や初毛を計上しないのなら、同じ理由から糸状羽は羽根の種類に入れないほうがよいのではないでしょうか。

(3) 正羽とその付属物

そうすると、(1)から半綿羽が綿羽に含まれて消え、(2)から糸状羽が消えますので、羽根の種類は正羽(せいう)、綿羽(めんう)、剛毛羽(ごうもうう)、粉綿羽(ふんめんう)の4種類ということになります。そして羽毛の種類数の中には含まれませんが、正羽の付属物として「糸状羽」と「後羽」、「初毛」の3つを挙げればよいでしょう。

(Uploaded on 16 July 2022)

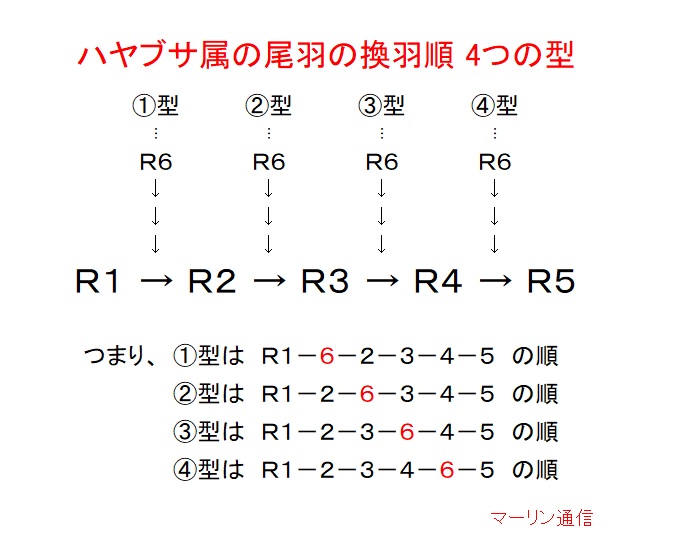

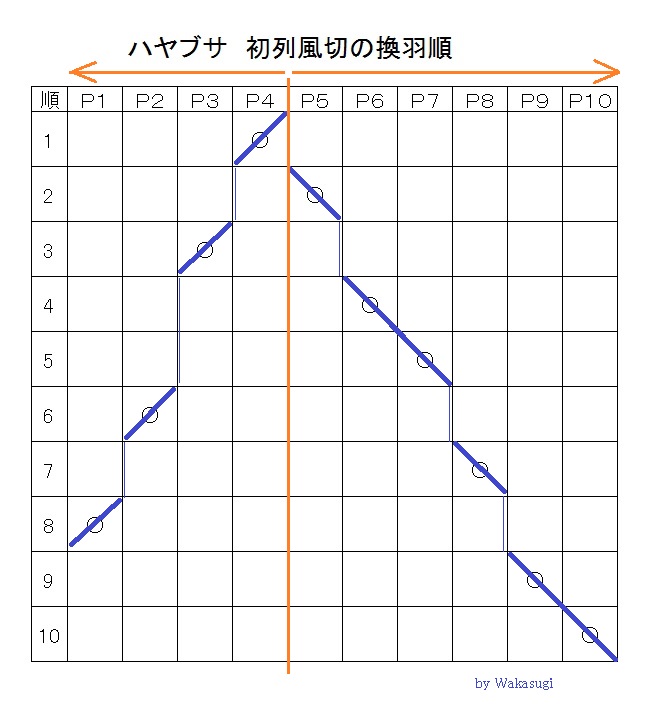

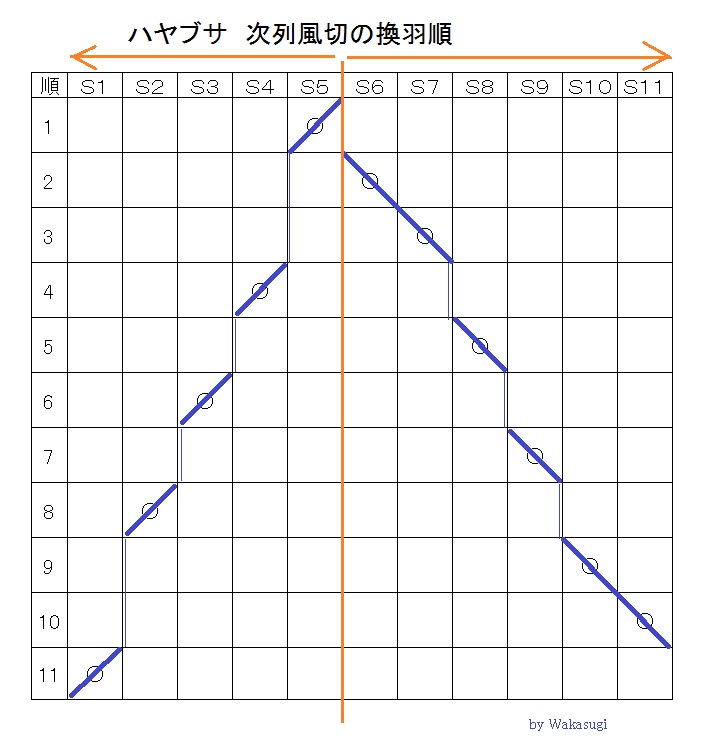

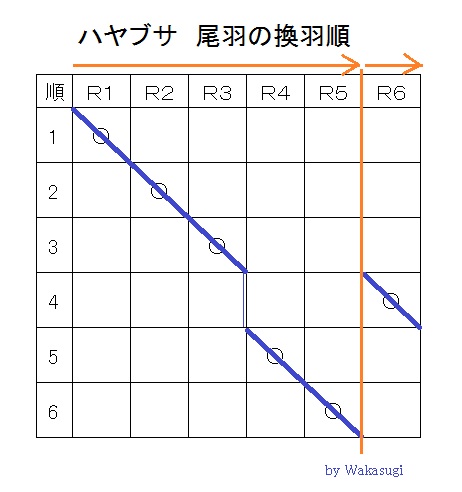

マーリン通信の読者の方から、ハヤブサ属の鳥の尾羽の換羽順についてご質問がありました。返信を文章で書くとけっこう長くなるのでパッと見て分かりやすい表はないかと考えていたら、下のような書き方が頭に浮かびました。思った以上に分かりやすいような気がしましたので、ここに掲載します。

現在、世界中で知られているハヤブサ属の鳥は39種です。以下は、Tom J. Cade博士の名著『THE FALCONS OF THE WORLD』(1982年発行)の記述を基に書きました。

基本的に、尾羽12枚(片側6枚)のうちで、最外側尾羽 R6 だけが特別扱いで、他の10枚(片側5枚)は中央尾羽 R1 から順に、R1→R2→R3→R4→R5 というふうに規則正しく換羽が進みます。そして R6 の換羽だけが、ハヤブサ属39種のそれぞれの種ごとで異なっていて、ある種は R1 の次に R6 が換羽し、別のある種は R2 の次に、R3 の次に、R4 の次に、というように、4通りの入り方をします。上記の本の記述によれば R6 の入る位置は基本的に種ごとできまっているが、同じ種でも時に個体によって順番が変わることがあるようです。変則的に入る率がどの程度なのかは書かれていませんでした。

表の中の①型、②型 …… などの表記は説明で分かりやすくするために若杉が勝手に書いたもので、普通に使われているものではないです。森岡照明さん他『図鑑 日本のワシタカ類』によれば、種ハヤブサは上記の③型、チョウゲンボウは①型とのことですが、個体によってこれも若干変化する可能性があります。飼育個体か野生個体かによっても異なる可能性があります。

換羽の始まりや冬季の換羽中断などは甲状腺ホルモンのチロキシンが関与しているようです。ホルモンの為せる業なのでごく微量しか分泌されない物質が大きな働きをするわけで、そのホルモンの分泌しだいで換羽の様子に大きな影響が出てきます。ましてや羽の一枚一枚の抜け落ちる順番を正確にコントロールするとなると、これはもう神業のようなナノテク技のような微妙な世界になってきますから、換羽順は個体によって若干の違いが出てきますし、飼育個体の場合は特にストレスの関係から大きな違いが出てくるのだろうと思われます。飼育個体の食べる餌量は一般的に充分与えられているようですが、餌の質、飼育小屋やケージの広さ、あるいはストレス、病気などがさまざま影響してきます。飼育している人はそれほどストレスは与えていないだろうと思いがちですが、タカはかなり強烈なストレスを毎日受けていますので、換羽順が変わるということは充分あり得る話です。換羽を研究している西洋の学者の間では、あくまでも野生の鳥の換羽研究にこだわっていて、飼育個体の換羽順や換羽速度はあくまでも参考程度にしかしていないようです。

尾羽の表記 R は Rectrix(尾羽の単数形)、Rectrices(尾羽の複数形)の頭文字です。尾羽は R ではなく T を使って T6 などと表記されることもありますが、本来間違っています。Tail は、尾の全体(ハヤブサ属では12枚全部のひとかたまり)のことであって、一枚一枚の尾羽のことではありません。 一方、Rectrix は尾の一枚一枚の羽根のことを表します。左右対称な羽が2枚ずつありますから、普通は複数形の Rectrices が遣われます。ただ、T が a tail feather や Tail feathers の頭文字の T のつもりですと言われれば、間違いというわけではないです。この通信の2017年9月8日付け、記事No.353「尾羽の表記は R1, R2, … か T1, T2, …か」でも、別の理由から述べていますのでご参照ください。

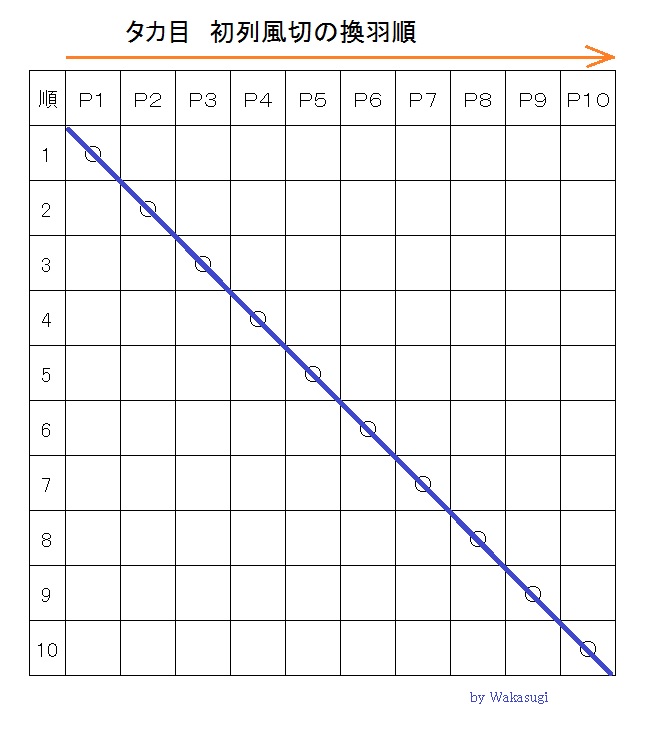

なお、ハヤブサ属の鳥とタカ類では尾羽の換羽順のみならず、初列風切、次列風切の換羽順も、すべて大きく異なります。小翼羽4枚の換羽順はハヤブサ属の鳥とタカ類で同じです。

(Uploaded on 1 July 2022)

( 今回は細かな話ですから、羽小枝でも小羽枝でも、どちらでもよいという方はパスしてください )

植物の「枝」は幹から一次的に直接分岐した部分です。その枝からさらに二次的に分岐したものを「小枝」と言います。園芸関係の書籍や辞書で説明を読むことができます。羽根の場合も同じような考え方で、「羽軸(うじく)」から直接分岐した部分を「羽枝(うし)」と言い、羽枝からさらに分岐したものを「羽小枝(うしょうし)」と言います。植物の幹が羽根の羽軸、植物の枝が羽根の羽枝、植物の小枝が羽根の羽小枝に相当します。下の二つの図を見比べていただければお分かりと思います。

「羽小枝」によく似た「小羽枝」という術語も遣われています。「羽小枝」と「小羽枝」のうちで昔からずっと使われているのは「羽小枝」のほうです。山階芳麿著『日本の鳥類と其生態』第一巻の25~27ページでも説明を読むことができます。ところが、最近は「小羽枝」のほうをよく見ます。これは書いている人が間違って遣っておられるのか、誰かの間違いを正しいものと思いこんでそのまま遣っておられるのか、あるいはこちらのほうが良いと思って意図的に遣っておられるのか、そのあたりは不明です。上の画から考えると、私には「羽小枝」というものしか考えられなくて、「小羽枝」という表現はあたかも羽枝の中に大きい羽枝(大羽枝)と小さい羽枝(小羽枝)があるかのように感じて、やはりおかしい遣い方だと、ずっと思っていました。今は「小羽枝」のほうが多く遣われているかもしれないほどよく目にします。藤井幹さん著『羽根 識別マニュアル』でも「小羽枝」が遣われています。

「枝」と「小枝」の関係があるから、それぞれの前に(羽)を付けて、(羽)「枝」と(羽)「小枝」、つまり「羽枝」と「羽小枝」になったわけですが、「小羽枝」を遣われる方の考え方はたぶん、植物の「枝」と「小枝」のうち、(枝)の部分を(羽枝)に置き換えるという考え方なのでしょうか。そうすると、植物の「(枝)」と「小(枝)」が羽根の「(羽枝)」と「小(羽枝)」、つまり「羽枝」と「小羽枝」になります。こう考えるならば「小羽枝」もそれほどおかしな術語ではなくなります。

これらのことから、「羽小枝」と「小羽枝」は絶対にどちらかでなければならないというものではなさそうです。どちらにもそれなりの根拠があって、どちらも遣えそうです。困ったことはよく似た術語が2つあることです。どちらかを遣うことにしようと誰かが決めればよいことと思います。そこで、調べてみると

(1) 日本鳥学会発行の『鳥類学用語集』(日本鳥学会用語委員会編)では「羽小枝」が採用されています。

(2) 昔から日本では「羽小枝」が遣われています。

(3) Google検索では「羽小枝」が約 8,670,000件、「小羽枝」は約 168,000件で、「羽小枝」が「小羽枝」よりも50倍ほど多く、圧倒的です(数字が大きければよいというわけではありませんが……)。

(4) この文章の初めに書いたように、植物の「枝」との関係から、羽根では「羽小枝」のほうがすんなりと結びつきます(これは人により考え方が異なりますが……)。

これらのうち特に(1) (2)から、書籍や論文、その他さまざまな原稿を書く時は「羽小枝」を遣うほうがよいだろうと思います。

------------ +

(雑記)

上に紹介した山階芳麿著『日本の鳥類と其生態』全2巻はお勧めの書籍です。初版は昭和9年6月10日発行ですので、今では内容的にはそれなりに割り引いて考えないといけなくて、現在主流のDNA解析などの最新の知見は得られません。しかし、今ではほとんどだれも研究しない、論文も出てこないような形態、生態、形態による分類、亜種、分布などが詳しいです。昭和60年5月10日に出版科学総合研究所から復刻版(再版)が出ていて、当時2巻セットで定価38,000円でした。今は古書を求めるしかないですが、入手はできると思います。

今から39年ほど前のことですが、私が日本野鳥の会名古屋支部(現愛知県支部)の先輩にある質問をしたら、「そういうことは山階さんの本に書いてあるのではないですか」と言われました。私が「その本は知らないです」と言ったら「え、まだ読んでないの? 若杉君はあの本持ってないの?」と言われました。それからしばらくしたころ、この復刻版が出版された直後の1985年5月、先輩が出たばかりの新品の2巻セットをプレゼントしてくれました。私は代金を支払おうとしましたが、先輩は「代金なんて要らないよ。その代わり、この本の隅から隅まで熟読して欲しい」と言われました。この先輩は2020年にご逝去されましたが、改めて今思うと、なんと温かい言葉だったでしょうか。

----------------- ++

上で紹介した藤井幹さん著『羽根 識別マニュアル』(文一総合出版 定価3,600円+税)は、鳥類の羽根に興味のある方にぜひお勧めしたい一冊です。セールスポイントは文一総合出版によると「鳥の羽根の本はこれまで、種ごとに並べて絵合わせで識別するスタイルの本が大半でした。本書では形状や模様が似ている羽根であれば異なる種の羽根を1枚の写真で並べて比較・識別できるようにするといった、種の枠を越えた解説をすることで絵合わせから一歩進んだ識別法を提供します」と紹介されています。確かに今までなかったような識別法です。また、第3章の顕微鏡を使った羽根の識別法も興味深いものです。他にもいくつか特色があって、ここに書いていくとかなりの分量になってしまいますから、本書を手に取ってお読みいただくことが一番良いと思います。

(Uploaded on 28 March 2022)

以前、この通信に「なんだトビか~」とか「なんだノスリか~」という文章を書きました。目の前あるいは山の遠くに出現したタカが見たことのないタカではなく、珍しいタカでもなく、あるいはお目当てのタカでもなかった時に観察者の期待が裏切られたことで出てくる言葉だろうというようなことを書きました。期待が強すぎることから頭の中に生じる幻覚あるいは妄想が、実はそういうタカではなかったという時にも同じことがあります。

それに対して「なんだ幼鳥か……」は若干似たところがありますが、少し違いもあります。多くのウォッチャーにはMAが、つまり雄成鳥が見たい、オオタカなどの場合は少なくとも成鳥が見たいという思いがあるようです。タカ以外で言うと雄成鳥とか夏羽(繁殖羽)が見たいという思いです。でも、人間で言うと「なんだ子どもか」と同じで、MAは「大人の男性」、それ以外は「女性または子ども」「女・子ども」という表現と同じで、差別用語です。

確かに成鳥は厳しい冬を乗り越え、少なくとも最初の夏の換羽期を越えただけあって、狩りの能力は優れています。飛翔や身のこなしが俊敏で素晴らしくて、生活能力が付いています。しかも幼鳥の体色が褐色主体であるのに対して、成鳥独特の(たとえば)青灰色の背面や赤みのある胸あるいは白い胸・腹など、その色合いや鷹斑が幼鳥にはないものとして好まれることは理解できます。一方、幼鳥は、ろう膜(くちばしの上にあるコブのようなもの)やアイリング、趾などが(成鳥のこれらが少し枯れた黄色であることに対して)黄緑色あるいは緑色であって、その色には瑞々しさがあります。他の部位も体中に新鮮味や若さを感じさせます。こういう若い個体を見ていると私は何よりも未来への可能性が大きくあるように感じます。私がタカの渡りを見始めたころのことですが、一羽のツミ幼鳥が私のすぐ近くの落葉木の枝にやや長い時間とまりました。双眼鏡で見るとろう膜が大きく盛り上がって実に新鮮そうな瑞々しい緑色だったのです。アイリングもかなりフレッシュな印象がありました。こういう新鮮な個体を見ると、やはり幼鳥はいいな!と思います。もちろん、飛翔時にも魅力があります。

多くのタカは人間が立っている近くの木の枝にあまりとまらないものですが、ある時、その〇〇タカが頻繁に観察者の近くの枝にとまるところを見つけました。これをある知人に言うと「そんなのはどうせ幼鳥だろう……」と言いました。確かにそうでした。成鳥がこの枝にとまる回数はあまり多くなくて、成鳥がとまるのは主に夜明け直後の短時間であることが多かったです。時々昼間も成鳥がとまることがありましたが、とまることの多いのはたいてい幼鳥でした。「成鳥は概して幼鳥よりも警戒心が強い」ということは、ある程度正しいようです(個体差があって逆転することもちょくちょくあります)。しかし、人がいる近くの木にめったにとまらない〇〇タカはその木をハンティングのスタートポイントにして頻繁に狩りを成功させました。目を見張るような見事な飛翔でした。ただ、高い観察能力と高度な撮影技術のある人でないとまともな画像は撮れないので、ほとんど誰にも勧められませんでした(現に一人にしか勧めませんでした)。

以下、全種ではありませんが、いくつかの種で思いつくところを書きます。個人的な好み、個人的見解です。

ハイイロチュウヒ

灰色のMAは他のタカ類ではあまり見られないような独特の色をしていますので多くの人に好かれていて、F or J(雌か幼鳥)が出現しても、「なんだMAではない」と言われてしまうことが多いですが、私は F or J も好きです。MAももちろん小鳥を追いかける時に見事な飛翔を見ることができます。耕地の上を低く飛んで、時々「ピクッ」とごくごく短時間だけ体を震わすことがよくあります。ちょうど飛翔中の鳥が何かの破裂音、銃の音などに反応して体を震わせる時の動きに似ていますが、小鳥を追いかけている時の俊敏さを物語る瞬間です。しかし、F or J も同じように頻繁に小鳥を追いかけます。雄よりも体の大きい雌も雄に負けていません。俊敏です。体が一回り以上大きいチュウヒと比べると、ハイイロチュウヒは体がかなり小さいので、チュウヒ以上に動きが俊敏です。F or J は鷹斑やその他の模様がオオタカに似ているという私の個人的な好みも半分くらいは入っているかもしれませんが、動きの俊敏さから幼鳥も好きということです。

トビ

巣立った直後の9~10月ごろに細かな縦斑だった頭部だけを完全に換羽して、成鳥の頭の模様に切り替わります。幼鳥の羽は実に整然と揃っていて、色もきれいです。「なんだトビか」で終わらず、この頭部の換羽が始まる前の幼鳥をじっくりご覧になるとその美しさが分かると思います。

ハチクマ

幼鳥の発育が目を見張るほど速いです。他のどのタカよりも発育スピードが速すぎると感じます。そのおかげで、8月に巣立ったばかりの幼鳥でも、9月にははるか東南アジア等を目指して東シナ海を渡っていきます。この生命力はどこから来るのでしょうか。感嘆です。

クマタカ

ハチクマとは真逆で、幼鳥の発育のスピードが遅すぎるほどゆっくりです。たぶん日本産のタカ類の中では群を抜いて遅いです。巣だった翌年まで親の支援を受けて育つのが普通です。ハチクマと比べながら、それを見ているのは興味深いです。「なぜこんなに遅いのか」と考えながら、「やはり南国の食料が豊富な地域の出身のタカで、渡りをする必要がないからなのだろう」と推測しながら観察する楽しみがあります。

ハイタカ

体下面の模様が個体ごとにかなり違います。そのため、観察中のタカを一羽一羽かなり正確に個体識別することができますので、ある地点での越冬個体の移り変わり、移動が観察できておもしろいです。幼鳥の狩りの能力は意外と早くつくようで、越冬で愛知県に来ている幼鳥も成鳥に引けを取らないほどの狩りの腕前です。

ツミ

幼鳥のうちから、とにかく気の強いタカです(成鳥も気が強いです)。写真を撮ってみるとよく分かりますが、幼鳥の体下面の模様はみんな違いがあって、これも面白いです。

オオタカ・ハヤブサ

両種ともに、幼鳥の体下面ははっきりとした縦斑、成鳥の体下面は横斑で、どちらもなかなか良いです。私は幼鳥だからいやだとかつまらないという印象は一度も持ったことがないですし、逆に幼鳥のほうが新鮮味があって、将来性を感じます。

コチョウゲンボウ

MAの背面の青灰色に強烈な魅力(引力のような力)を感じた時から、未だに抜け出せないのですが、F or J も飛翔能力が抜群に良く、顔が私の好みで、眼が魅力的なので好きです。

ここに書かなかった他の種の幼鳥にもそれぞれの魅力があります。私のような幼鳥好きな人間はむしろ珍しいのですが、皆さんも新鮮で生き生きとしている若い幼鳥を見直してみてはいかがでしょうか。

(Uploaded on 8 March 2022)

先回の記事「鳥体各部の測定データ」を読んでくださった方から「翼開長と翼開張はどちらが正しいですか?」という質問をいただきました。(こういうことはどちらでもよいと思われる方は、記事をパスしてください)

全長は全体の長さ、尾長は尾の長さ、翼長は翼をたたんだ時の長さなど、各部の長さをノギスやコンパスで測った時の数字を表すわけですから全長のように最後に「長」を付けるのが基本です。両方の翼を開いて、引っ張ってその翼の一番端から端までの長さのことを言う場合も最後に「長」を付けることが基本です。そういう観点から言えば、翼開張よりも翼開長がよさそうです。翼を開いて、張って(つまり開張させて)その長さは……という意味で「開張」という2文字を使いたいならば、厳密には「翼開張長」を使うほうが正しいです。

一方、図鑑などに「跗蹠(ふしょ)=52mm」とか、「嘴峰=9mm」と書かれている場合、それは正式には、「跗蹠長=52mm」とか、「嘴峰長=9mm」とすべきところを、「長」を省略して書いているだけです。「跗蹠=52mm」と単位(mm)が書いてあれば「跗蹠の長さ=52mm」の略だということが分かります。ですから、翼を開張させた長さ=翼開張長を略して「翼開張」として、「翼開張=1,350mm」としても分かります(伝わります)。つまり「翼開張」とは「翼開張の長さ」のことという意味で使うのであれば、間違いとまでは言えないです。

全長は全体の長さ(mm、cm)、体重は体の重さ(g)、翼面積は翼を広げた時の面積(mm2、cm2)ですので、これは長さ、これは重さ、これは面積だということを正確に表現したいのなら、それが分かるような表現をしたほうがよいでしょう。長さを表すとき、翼開張よりは翼開長、跗蹠よりは跗蹠長など、「〇〇長」を使ったほうがより正確です。

屁理屈っぽいですが、もし「長」も単位も書かれてなくて「跗蹠=45」とあったとします。そうするとこれは、跗蹠の長さか、跗蹠の周囲ぐるりの長さか、真ん丸ではないけれども半径か直径(短径・長径)か、あるいはひょっとして跗蹠の断面積か、45mmなのか45cmなのか、迷うことになります。単位なしで「翼開張=5,200」とあった場合、翼を開いたときの表面積5,200cm2のことかもしれません。こんなことを言う人は一人もいないと思いますが(私も言いませんが)、基本的には「跗蹠=52」よりは単位を付けた「跗蹠=52mm」がよくて、さらに「長」を付けた「跗蹠長=52mm」のほうがなおよいでしょう。

(Uploaded on 13 November 2021)

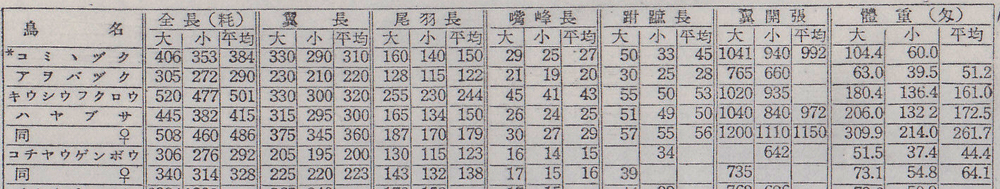

日本産鳥類の全長、翼長、嘴峰長その他の測定データで公表されているものは意外と乏しいです。今までこの通信で何度も引用してきた榎本佳樹氏による「野鳥便覧(下巻)」(日本野鳥の會大阪支部発行)はかなり有用ですが、80年前の昭和16年(1941年)発行で、体重は匁(もんめ)表示(1匁=3.75g)が使用されています。古くても、匁表示でも問題はないのですが、どのように測定したのかが書かれていないので、若干心配な面があります。

というのも、鳥体各部の測定はかなり難しいのです。自分でやってみると難しさがよく分かります。標本(仮はく製や本はく製)の場合は、標本の作り方にもよりますが、実際の長さよりも短くなっていることが多いようです。下手に作ってあるはく製では首がやけに長く伸びている場合もあります。翼開長を測定しようとしても、翼を広げることができません。全長の測定時では、頭やくちばしの向きを変えることができず、測定できない場合もあります。はく製にされていない状態の死体の測定では、多くの場合、筋肉が硬直しているので、これも実際の長さよりも短くなっていることがほとんどです。

一方で生体の場合もそれなりに難しいです。生きているので負担がないように短時間に済まさなければいけないことの他にも扱いが難しいことがあります。全長の測定では、首をどの程度伸ばすかによってかなり数値が違ってきます。翼開長の測定でも翼をどの程度伸ばすか、引っ張るかによって測定値が大きく異なります。伸ばしすぎず、たわみすぎずの塩梅というか、力加減が難しいです。生体の場合は体重を測ることができますが、人に捕まった時(死体の場合でも拾得された時、死んだばかりで拾得された時)に、どんな状態だったかが大事です。食糧が確保できずやせ衰えてフラフラだから人に捕まったのか、元気で体重が十分な時に捕まったのか、渡りの前で体重が普段以上にある時の個体か渡りの直後で体重がかなり減ったころの個体なのか(つまりその時期が一年の中でも太っている時期か痩せている時期か)、という視点も重要です。さらに風切が換羽中で、最長風切羽が欠落している時や伸長中の場合もあり、そういう時は数値が小さくなってしまいます。

さらにご存じのように、鳥は同じ種でも個体によってかなり個体差があります。人間の背の高さが個人によってかなり違いがあって背の高い人から背の低い人までさまざまであるように、体重も太っている人から痩せている人までさまざまであるのと同じように、鳥の個体差はかなり激しいです。そうすると、どうしても数多くの個体を測定しないと意味がなくなってしまいます。標本数を多くとって、最低限その最小値、最大値、平均値、標準偏差くらいまでは出さないといけないです。測定データの表に測定した時期(繁殖期、越冬期、渡りの前後などを知るために月日)、測定した個体数(標本数)、できれば地点などが必要です。こういういくつかのことから、私が1個体の数値を測っても全長も翼開長もそれはあくまでも参考数値という意味しか持たないと思ってきました。保護されたトビの翼開長を測定しようとした時は、トビが大きすぎて私一人では測定が不可能で協力者が必要でした。そんなこんなでいろいろやっていましたが、そのうちそれほど熱心に測定しなくなりました。

でも、それでも基本データには重要な大きな意味があります。

(1)例えば上昇気流の中でタカが翼を広げていたとします。体重〇〇gを翼と体下面と尾羽の面積〇〇cm2で支える場合、単位面積当たりにどれだけの体重がかかるかを計算しようとすると、当然ながらそういう基本データが必要になります。

(2)「全長」を見れば、頭(嘴)から尾の先までのおおよその長さが分かりますので、ある種と別の種を比較できますし、タカの渡りの観察時に「翼開長」を比べれば飛翔時のおおよその大きさの比較ができるので、ある程度の目安・参考になり、役に立ちます。ネズミと人間とゾウを比較するとき、体重がおよそ数十キログラム、身長が100数十センチメートルとなれば、それは人間であって、ネズミとゾウとの比較、区別がつきますが、これと同じことが鳥にも言えます。

BIRDER 2021年9月号の特集内の、「ポイントを絞って識別! “部位別” 渡るタカの見分け方ガイド」24ページのハチクマの翼開長のデータは間違っていました。私のミスでした。文一総合出版の「フィールド図鑑 日本の野鳥」と森岡さんの「図鑑 日本のワシタカ類」と、先に紹介した「野鳥便覧」を参考にしましたが、3冊ともみな同じ数字で、「翼開長 121-135cm」となっていましたので、それ以上は深く考えず、さらに先に述べたように「これはだいたいの数字だ」という考えもあって、そのまま転記しました。しかし、3冊ともみんな数値が間違っていました。

BIRDER 2006年10月号のP.21に久野公啓さんがグループのメンバーとともに測定されたデータが載っています。それによると、5,6月に捕獲されたハチクマの翼開長は、

雄成鳥 1,266-1,434mm 平均 1,358mm (データ数 n=45)

雌成鳥 1,310-1,506mm 平均 1,406mm (データ数 n=32)

となっていますので、この数値を使うべきでした。

------------------------------ +

さて、このような重要な基本データをどのように整備・公開していったらよいでしょうか。私にはよく分かりませんが、たとえば環境省で、鳥類研究所で、学会で、どこかのNPO法人か団体で、有志の集まりで行うか、どこかの会社が行うか。考えるだけならいろいろ浮かんできます。あるいは鳥類標識調査ですでに得られている大量のデータを公開していただくか。鳥類標識調査は環境省の委託で山階鳥類研究所が行っていますので、環境省がゴーサインを出せば可能なような気がします。いずれにしても的確に音頭を取る人が必要で、それなりの予算も必要になるでしょう。

私が知らないだけで、ひょっとしてどこかのWebページで鳥体各部の測定データが見られるかもしれません。そんな時はぜひ教えてください。

(Uploaded on 22 October 2021)

多くの鷹隼類は春から秋にかけての夏期に風切や尾羽を換羽します。小形~中形の種は1シーズンでほぼ全部を換羽することが多いですが、大形になるほど何年もかかるようになります。冬の初めころから、あるいは冬の終わりごろに頭部や胸など体羽の一部を換羽し始める種もいます。また、トビのように巣立ってすぐの8月ごろに頭部の換羽を全部済ます種もいますし、ミサゴ幼鳥のように11月ごろから初列風切が換羽し始める種もいます。詳しく見ていくと種ごとにそれぞれわずかながら換羽の時期が違っていますが、種としてはそれぞれ種ごとの決まった法則にのっとって決まった順番に換羽していきます。こういう換羽を通常換羽と言います。

これに対して、通常の換羽ではない換羽を事故換羽と言います。「事故」換羽というのは誤解されやすい言葉です。たとえばオオタカがハンティング中に木の枝に翼をぶつけてしまって羽が折れたり抜けたりしたとか、獲物を捕らえたもののそのまま地面にぶつかってしまったとか、そういう人間が普通考えるような何かにぶつかるような「事故」が発生した時だけ「事故換羽」と言うわけではないです(もちろんこれらの理由で抜けてしまった後で新たな羽が伸長してくる場合は事故換羽と言います)。

会社や学校を休むときの欠席理由に病欠(病気欠席)と事故欠(事故欠席)がありますが、この場合の「事故」は別に交通事故があったわけではなく、病気以外のさまざまな理由をすべてひっくるめてひとかたまりで「事故」と言っているだけです。同じように換羽の場合も通常換羽ではないものを、理由の如何を問わずにすべて事故換羽としています。

12枚(オオワシは14枚)の尾羽のうちでもっとも大事な役目を果たしている中央尾羽やプロペラの役を果たしている初列風切が抜ける場合があります。なぜだろう、そんな重要な羽が抜けることが起こりうるのだろうかと思う場合がありますが、やはりいろいろな理由があります。なにか獲物を捕らえて食べている時にハシブトガラスが何羽もしつこくまつわりついて、(特に幼鳥がまだ世の中の仕組みがよく分かっていない時期に)尾羽を引っこ抜かれたということも考えられます。ハシブトガラスはオジロワシやオオワシの尾羽さえもくちばしで引っ張りますからね。獲物と格闘中に獲物の足やくちばしにやられてしまうこともあります。あるいは夜、木の枝にとまっていた時にハクビシンとかテンなどの哺乳動物に尾羽をひっかかれ、一番上に位置する羽(中央尾羽)が抜けてしまったということもあるかもしれません。自分と同じくらいのあるいはより大きい獲物を捕らえ格闘になって抜けてしまうこともあるでしょう。鷹隼類の羽が抜ける瞬間は人が見ていない場合がほとんどなので、多くの場合は羽が抜けた理由が分かりませんが、いずれの理由であっても抜けることはよくあることです。

幼鳥の羽が事故で抜けた場合、すぐに成鳥の羽が生えてきます。幼鳥の羽が褐色で成鳥の羽が青灰色である場合(オオタカやハヤブサなど)は、成羽がはっきりと目立ちます。ハイイロチュウヒ♂幼鳥の羽が事故で抜けた後に生える羽は灰色のきれいな成鳥羽ですから、これはひときわよく目立ちます。そういう類の種は多くいます。成鳥の羽が事故で抜け落ちた時も、別の新しい成鳥羽がすぐに生えてきますが、それまであった羽(抜け落ちた羽)が紫外線や空気との摩擦、木の枝との擦れなどで褪色している場合がほとんどなので、(幼鳥の時とは違うものの)やはりある程度は目立ちます。体下面に事故換羽が見られる場合、幼鳥では横斑の成羽が生えてきます。一枚でも成羽がある場合は幼鳥とせず「若鳥」とすることが定義上は正確ですが、私は事故換羽の場合はそういう表現にはとらわれず、幼鳥とすることにしています(下記画像)。

事故換羽があると、一見しただけでは換羽のようすが自然界の法則から大きく外れているように見えることがあります。そんな時には、「換羽が早く始まっている」とか「換羽が遅い」とか、あるいは「異常な順番で換羽している」などと軽々に決めつけてしまうことがありますが、こういう場合は相当慎重に考察、推論を進めていかなければなりません。換羽の順番などは種ごとで違うものの、かなり確実な法則にのっとって生え換わっています。

鷹隼類はかなり活発に行動していて、人間の想像力を越えたような羽の抜け落ち方をする可能性があります。また、あるタカに密着するように長時間観察できたとしても、やはり夜の行動は把握できないですし、森の中を飛び回っている時や森から出てどこかへ行っている間のことは観察者には見えません。しっかり観察したと自負できるほどしっかり調査していたとしても、生態のほとんどは把握できていないことばかりでしょう。巣カメラ、映像、画像などの助けを受けても、やはり半分も分かっていないでしょう。どういう生活をしているのか把握できていないのに「そんな事故はないでしょう」とは言えないです。

栄養状況がよくないことで換羽の進行がかなり遅くなることも多くあります。ケガをしたり病気になったりして獲物が捕れない時は栄養状況が悪くなり、換羽の進行を阻害します。冬の初めになっても本来換羽が終了しているはずの羽がまだ換わっていないことがよくあります。こういう個体を翌年見て「これは換羽が早く始まっている」と誤解する人も多いです。

(Uploaded on 20 June 2021)

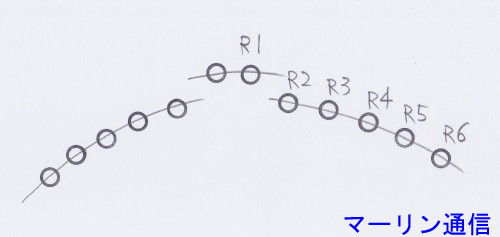

タカ類の尾羽はR1→R6→(R3とR4)→(R2とR5)のような順番で抜け落ちて換羽します。カッコの中はどちらかが先でどちらかが後です。ところがこれは覚えづらいので、私は「種によって、若干前後しますが」という断り書きを入れて、R1→R6→R3→R4→R2→R5などと暗記していました。(以下一部で、Rを省略します)

尾羽の換羽順は、右の6枚と左の6枚のそれぞれ、内側3枚と外側3枚の2つのユニットに分けて記述されることが多いです。こうすると上記のようなカッコがなくなりますし、「種によって、若干前後しますが」などという曖昧な表現を使わなくてすみます。この2つの換羽ユニットに分けたのは欧米の研究者だろうと思いますが、タカ類のどの種にも皆当てはまるようですので、おそらく一番正確な記述のしかただと思います。2つの換羽ユニットに分けて考える場合、

内側ユニットは、1→3→2

外側ユニットは、6→4→5

という順番で換羽します。オオタカの場合、私はこれに当てはまらないような換羽順を今のところ見たことがないです。

ただ、この2つの換羽ユニットは、(気が付かれたと思いますが)順番が 1→2→3 のように連続していなくて 1→3→2 のように、数字が飛ぶというか、順番が逆転しています。外側ユニットもまったく同じです。

飛んだり逆転したりしているのに同じユニットでよいのかという考えから、私は R1 と R6 を除いた2つのユニットに分けて、

A R1単独

B 3→2の2枚が内側へ

C 4→5の2枚が外側へ

D R6単独

の4つのユニットに分ける考えもよいと思います。

R1とR6を単独にすることには理由があります。中央尾羽 R1 は12枚の羽の中心をしっかりと固定するための羽で、他の10枚とは違うところ(一段高いところ)から生えていますし、全部の羽を扇形に全開しても中央尾羽だけはまったく開かないというそういう特別な羽です。最外側尾羽 R6 は木の枝や石などに一番よく当たって傷みやすい羽です。この2枚の尾羽については今までの通信の中にも折に触れて書いてきました。2010年11月6日付けの記事No.145 「最外側尾羽と中央尾羽は 特別な羽」(←ここをクリック) です。

そういう特別な理由があるので、例えばオオタカの場合、

1 一番大事な中央尾羽が最初に換羽する。

2 次に最外側尾羽が抜け落ちる。

3 残りの羽は3と4の境目から内側へ、外側へと換羽する(ちょうどハヤブサの初列風切の換羽のように換羽が進んでいく)。

という考え方です。オオタカの場合、分かりやすく書くと下のようになります。

↗ 3 → 2

R1 → 6

↘ 4 → 5

しかし、R1 と R6 を例外と扱いながらも、「6枚しかないのになぜ2枚と2つの換羽ユニットに分けるのか?」「1と6は1枚だけで換羽ユニットを構成ということ?」「3→2 や 4→5は2枚だけで換羽ユニットを構成?」という思いがあって、提案することをやめていました。

私の知る限り、最初に抜ける羽は中央尾羽 R1 でよいと思います。これには例外はなさそうです。次に抜けるのは R6 でしょう。ひょっとして例外があるかもしれませんが、オオタカの換羽については私は見たことがないです。その後はそれぞれのユニットごとの順番を守りながら 3か4または4か3、続いて 2か5または5か2 という順番で換羽していきます。ユニットの中でのそれぞれの順番は確実ですが、内側ユニットと外側ユニットの関係は特に縛りがないようです。ですから、種によっては、3と4の順番、5と2の順番が入れ替わることがあるということです。

また、内側ユニット 1→3→2 と外側ユニット 6→4→5 は基本的に連携して換羽を進めているわけではないので、どちらかのユニットだけが早く進行していく可能性はあります。そうすると、数多いタカ目の種の中には(あるいは個体によっては)、初め、必ずしも R1 → 6 と進まずに、 R1 → 3 と進んでいくこともあり得ます。このことに早くから気が付いて内側と外側の2つの換羽ユニットに分けて考えたヨーロッパの先人研究者はさすがです。私は脱帽です。

------------------- ++

さて、オオタカの換羽例を紹介します。換羽ユニットの分け方はどれを考えても同じです。下の3枚の画像をごらんください。

上の2枚の画像は R2 が新羽として伸長中で、ほぼ8割がた伸びてきています。上面からの画像では色の違いなどがはっきり分かりませんが、左右の R5 は先端が折れていたりかすれていたりして、傷み方が他の羽よりも激しいので、旧羽の可能性があります。旧羽だとするとこの個体の尾羽の最後の換羽は R5 ということになります。

上の画像はハンティング中に突然体を翻して急降下を始める直前のオオタカ若鳥です。体下面のほとんどの羽は横斑(成羽)になっています。初列風切はすべて成羽、次列風切は何枚かが幼羽のままです。尾羽は R5 が褐色味の強い幼羽で、まだ換羽せずに残っています。R5の他は成羽に換羽済みです。R1~6 のうちで R5 が最後になっています。幼羽から成羽への換羽のようすはこのようにはっきりとしていて正確に判断することができますが、成羽から成羽への換羽のようすは伸長中や伸長直後以外の時期には判断が難しいことがあります。

(Uploaded on 14 June 2020)

偶然、ぜんぜん関わりのないお二人から同じ質問を相次いで(といっても間が半年間、空いていますが)受けました。中央尾羽2枚は右R1と左R1のどちらが上に位置していますか?という質問でした。

鳥類の尾羽は多くの種で12枚あります。2枚多い14枚の亜種トラツグミ(12枚の個体もいるらしいし、亜種オオトラツグミは12枚が普通)や、2枚少ない10枚のウグイスなど例外はありますが、12枚の種が一番多いです。日本産のタカ類・ハヤブサ類においてもオオワシの14枚を例外として、他はみんな12枚です。12枚の尾羽は左右対称になっていて、右に6枚と左に6枚あって、左右ともそれぞれの位置関係はR1が一番上で、その下にR2、その下にR3、その下にR4、その下にR5、一番下にR6というように重なっています。そうすると「一番上に位置する2枚のR1は右R1と左R1のどちらが上なのか?」という問いは実にもっともな質問です。

こういう質問はよほど熱心な人、いろんなことをじっくりと見ている人にしか質問できないです。答えはおそらく、

(1) 初めから、生まれながらに、どちらが上でどちらが下とは決まっていない。

(2) 飛んだり水浴びをしたりしても、上下の位置関係は通常は変わらない。

(3) 下の画像のようなピーンとした羽繕いをすると上下の位置が変わることがある。

正確なことを知るにはたくさんの画像から左右の羽のどちらが上かを調べる必要がありますが、ある程度精細な画像でないと上下関係が分かりづらいです。ネット上の画像を見てもそこまでは分からないものが多いです。別の方法としては、タカを飼育している人に尾羽を見せてもらうとか、捕獲許可の下りている人にタカが捕獲される都度この件もついでに調べてもらうとか、はく製や標本、事故やトラブルなどによる拾得鳥や一時保護されたタカを調べるとかいろいろ方法があると思います。ただ、苦労してデータを集めてもその結果にどれだけの価値があるかはよく分からないです。

一方で、調べてみると信じられないような結果が出る可能性もあります。生まれたばかりのヒナや巣立ったばかりの幼鳥にはかなりの偏りが見られて、羽繕いをするたびにだんだんと左右の偏りが消えていくということがあるかもしれません。逆に生まれたばかりの個体には偏りが見られなかったのに羽繕いをするたびにだんだんと右R1が上に位置するようになっていくというような結果が出るかもしれません。ここからDNAの神秘に迫るとか脳科学の分野に貢献するとか……私にはこの先は読めません。

------------------ ++

なお、いくら一生懸命に激しい羽繕いをしても、R1どうし以外の他のR2~R6のそれぞれの上下関係が変わってしまうことはありません。もし変わってしまったとしても、自然に元の位置関係に戻ります。それは、昔この通信に載せた下の画をごらんください(再掲です)。尾羽の生えてくる位置を示した断面図です。

(Uploaded on 28 May 2020)

2019年10月11日、午前8時25分ごろ、自宅のリビングのテレビで台風19号情報を見ていたら、レースのカーテンの向こうにムクドリらしき鳥が1羽降下して庭に降りました。すぐにスズメが1羽後に続くように降りてきました。庭に小鳥が降りることはぜんぜん珍しくないですが、部屋のガラス戸にあまりにも近かったので、異様な感じがしました。「何かあったのだろうか?」、「ひょっとしてムクドリではない珍しい鳥かも?」と思ってカーテンを10センチほど開けてそっと外を見たら、正面からこちらに向かってチョウゲンボウが飛んできました。屋根よりも低い高度で母屋と離れの間を猛スピードで滑空して北の方へ突っ込んでいきました。

急いで外へ出て、飛んでいった方向を見ると、ムクドリ数羽が電線上でジャージャーと落ち着かないようすで激しく騒いでいます。ほどなくしたらこんどは反対方向(南)へまたチョウゲンボウが飛んで、民家の向こうへ消えました。足には何も持っていませんでした。その後もずっとムクドリが警戒しながら鳴いていましたので、そのまま庭木の陰に隠れてようすを見ていたら5分ほどして再びチョウゲンボウが自宅の屋根のすこし上を越えて北のほうへ飛びました。この時やっと尾羽のタカ斑から♂成鳥と確認できました。

昨冬は自宅の庭によく降りて虫を食べていたハクセキレイがチョウゲンボウ♂成鳥の犠牲になりました。下の画像はその時のもので、ハクセキレイを捕らえた直後に自宅の敷地の脇にある電柱のてっぺんに運び、むしり始めたところです。

今年の秋も地面によく降りてのんびり休憩したり何かを食べているハクセキレイが2羽います。ちょっと心配でしたが、しばらくしたらムクドリの鳴き声はなくなりチョウゲンボウのいる気配は感じられなくなりました。その後私が外出するまでの1時間にチョウゲンボウは現れず、ムクドリの警戒声も聞こえませんでした。昨冬のチョウゲンボウもこの日のチョウゲンボウも♂成鳥で、ひょっとして同じ個体ではないだろうかと思いましたが、画像をしっかりと撮って比較しても、昨冬と今秋のチョウゲンボウが同一個体かどうかは、一年経っても変わらないようなよほど明瞭な特徴がない限りは難しいことです。

いつもそうですが、自宅で見るハンティング中のチョウゲンボウやハイタカは飛ぶ高度が低いことがよいです、しかし、この日もすぐに隣近所の屋根のむこうに消えて、どこで何をしているのかが分かりにくいです。近くでスズメでも捕って飛んでいってしまったのか、狩りに失敗したのかさえも分からない状況でした。

でも、鳥類を狩ろうとしている時のチョウゲンボウにはスピードがあって、飛行シルエットが流線型で、尾がかなり長く感じられて、そして迫力があります。バッタを捕らえる時と違って、小鳥を狙う時は狩りの意欲・やる気が高そうでした。

自宅は名古屋市近郊の住宅街の中にあり、すぐ近くに緑地帯が多いわけではないですが、丘陵地や平地にため池が散在しているからか、最近ミサゴはよく見かけます(40年ほど前はごく稀で、当時ミサゴを見かけることは度肝を抜かれるほど貴重な経験でした)。今年の秋から初冬にかけてはこのチョウゲンボウ♂成鳥1羽とハイタカ♀幼鳥2羽(個体識別はしてあります)の計3羽をちょくちょく見かけます。今までに自宅上空で見られた鷹隼類は日本鳥類目録順に、ミサゴ、ハチクマ、トビ、オジロワシ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、チョウゲンボウ、ハヤブサの11種です(毎日自宅にいて上空ばかり見ていればもっと数も種数も多くなると思いますが、そうばかりはしていられないです)。

(Uploaded on 8 December 2019)

鷹隼類が獲物を追う時、獲物の後方を下の方から追いかけているところを見ることがありますが、これは上手な狩りでしょうか、下手な狩りでしょうか。

ハンティングの上手・下手を考える時には、

(1) 獲物の逃げる能力(飛ぶスピードや持続できる距離、瞬間的に交わす能力など)

(2) 鷹隼類のハンティング能力

をその都度、天秤にかけるような考え方をしないと答えが出てこないです。

一口に鷹隼類といっても、オオタカやハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウのような狩りの能力の高いものと、他の鷹隼類のようにそれほど飛行能力が高くはないものとを一緒に考えることはできません。同じオオタカ幼鳥でも、一冬を無事に生き延びた(つまり生きていけるだけの獲物を自分で捕ることができた)個体とまだ巣立って間がなく狩りの技術が向上していなくて世間のことをよく知らない個体では話が全然違ってきます。

獲物が成鳥か巣立ちビナかということも重要です。巣立ちビナは飛ぶことがまだじょうずではないので、多くの場合、捕獲はいとも簡単にできます。ですから、どの種のどんな状態の鷹隼類がどういう状態のどんな獲物を追う時に、どんな方法が一番良いのかそう簡単には言えません。

健康で体力が充実している成鳥のオオタカ♂が、巣立って間もないドバトを捕らえることは一般的に言うとごく簡単なことで、あたかも「食卓の皿の上にあるたくあんを人が箸でつまむ」くらい簡単です。逆に、飛び慣れた胸筋の豊かな健康なドバトがあまり狩りの上達していないオオタカに追われたとしても、いとも簡単に逃げきることができます。鷹隼類は♂か♀かによっても飛行の俊敏さが異なります。ですから、「オオタカがドバトを狩りする時は……」というひとくくりでは、ドバトはどんな年齢・状態か、オオタカは雌雄・年齢はどういうふうでその時の状態はどうかということまで考えて結論を出さないといけないことになります。現に野外で狩りのようすを見ていてもその通りで一概には言えないことが多いです。

上の画像のように、獲物よりも上に位置した後で降下しながら狩りをする時は、うまく獲物を捕らえたり、あるいは失敗したとしても獲物に肉薄して両足をぐいっと前に突き出したりして、それなりの狩りらしい狩りをすることができます。もちろん失敗することも多いです。

それとは逆に、こんな例もあります。つい先日(2019年6月)、愛知県でのことです。カシ類の木の枝にオオタカがとまっているようでした。葉が茂っていて姿は見えなかったのですが、ハシボソガラス2羽がこの木のすぐ上で急降下をし、Vターンのように急上昇していきましたので、私は「あぁ、あの木にオオタカがいるな」と思いました。しばらくすると、その木からオオタカ♂成鳥が飛び出して、上空にいたムクドリ100羽以上の群れ(1群)に向かって、「カモメ飛び」と呼ばれている深い羽ばたきで、しかも思いきり速く羽ばたいて飛んでいきました。ムクドリはすぐにオオタカに気が付き、それまでよりも小さな団子状に固まって逃げ、オオタカはさらに追いましたが、追いつけませんでした。私はこのハンティングを見ていて「これは無理だ」と思いました。オオタカが速くて深い羽ばたきを力いっぱいすれば、(垂直上昇に近いくらい)一気に高度を上げられるものだということがよく分かりましたので、見ている私には感動的な飛翔シーンでしたが、狩りとなるとやはり「……?」です。6月中旬という時期的なことから、巣立ったばかりの幼鳥の多いムクドリの群れだろうと思いますが、自分よりも上のほうにいるムクドリの高さまで上昇するだけでも多少は時間がかかりますし、重力に抗するためにはエネルギーもいりますので、上昇中に逃げられてしまいます。上のほうにいる鳥を捕ろうとすることはやはり簡単なことではないでしょう。このオオタカは途中で追うことをあきらめました。

一般的にオオタカは林縁部の枝に隠れるようにとまって、近くに来た獲物を急襲することが多いですが、空中を飛んで積極的に獲物を探しながらハヤブサのような急降下で獲物を捕らえることもけっこう多いです。急降下で一発で捕らえれば、あるいは木の枝から飛び立って不意打ちで一気に捕らえることができればよいのですが、いつも成功するわけではないです。獲物に気づかれずに接近することができればよいのですが、タカを見つけた鳥は当然必死になって全速力で逃げますので、タカは不本意ながら後方から追わざるを得なくなってしまいます。高度も少しタカのほうが高いところから降下するように追えれば、より簡単に捕らえられるのですが、鳥もそのあたりのことはよく知っていて、多くの場合、タカよりも上へ上へと逃げていくので、これも不本意ながら下の方から追うことになってしまいます(時には獲物が急に降下して茂みに入ろうとすることももちろんあります)。ですから、「後方から、下の方から」というのはタカにとっては多くの場合、ダブルで下手な追い方になることが多いです。一方、獲物が幼かったり病気だったりケガをしていたりすれば、この辺りのことができないので、どんな追い方でも簡単に捕まってしまうことになります。

海を渡るために陸から海上に出たばかりのメジロの群れをめがけてハイタカが後を追って少し上空からわずかに降下して簡単に捕らえるところを見たことがあります。ハイタカは後方から追う形でしたが、メジロよりも高い位置に付けていたので簡単に捕らえました。一般には獲物よりも下にいるとやはり捕りにくいことが多いです(メジロとハイタカならばどんな位置関係になってもハイタカはそれほど苦労せずに捕らえることが多いですが、一方で、難儀をしているハイタカもけっこういます)。

2016年12月、ハヤブサ♀成鳥が高い位置から、短い距離ですが急降下して、いとも簡単にメジロを捕らえる瞬間を見ました。やはり上から狙うと逃げられることが少なく、ハヤブサにとってはこれが一番簡単です。この時のメジロは口を大きく開けてパニックになったようで、連写画像を見ると翼を広げて空中に止まってしまったかの如くに見えました。このハヤブサ成鳥が短時間でメジロを捕まえた理由は双方が高空にいたことと、ハヤブサがメジロよりも上空にいたこと、そして両者の飛行能力の差です。

ここまでオオタカとハイタカ、ハヤブサを中心に書いてきましたが、一般的に鷹隼類のハンティングの成否に関してまとめると、

(1) 獲物になる種は

〇 何という種の鳥か

〇 一般にその種の飛行能力はどうか

〇 成鳥か幼鳥か、あるいは巣立ちしたばかりの幼鳥か

〇 健康状態・ケガの状態はどうか

(2) 追う方の鷹隼類は

〇 何という種の鷹隼類か

〇 一般にその鷹隼類の飛行能力はどうか

〇 雌雄成幼はどれか

〇 その個体のハンティング能力はどうか

〇 その時の気力・体力・飢えの程度はどうか

などを考えて、双方の能力や状態を吟味しないと(先に述べたように両者を天秤にかけるように考えないと)答えが出ないということです。

(余談)

「タカ」の語源はいくつか説がありますが、タカは可能ならば獲物よりも上(高いところ)に位置しようとしますので、結果的には高いところを飛んで獲物を探したり、探した後に獲物より高い位置について狩りを有利に進めようとします。必然的に高いところを飛ぶことが多くなりますから、タカは「高」と言われ、それが「鷹」になったと考える説にはなるほどと思われます。

(Uploaded on 20 June 2019)

この通信の中で今までに、いろいろな用語の遣い方について提案してきました。たとえば、

1 「昼行性猛禽類」をやめて「鷹隼類」に(2013.2.18付け記事No.231)

2 「♀タイプ」「♀型」をやめて「非♂A、非MA、non-MA、ヒオスA、ヒオス」に(2013.10.11付け記事No.251)

3 「翼先分離数」をやめて「翼先突出数」に(2012.8.12付け記事No.201)

4 「ハイタカ幼鳥斑」(2018.6.15付け記事No.372)

5 「第1回冬羽」などは夏羽とか冬羽という概念が鷹隼類にはないからやめて、季節を表す「第1回冬」などを使おう(2017.6.15付け記事No.346)

6 「T5」などの尾羽の表記はやめて「R5」などを使おう(2017.09.08付け記事No.353)

7 「エサ」をやめて「食料・獲物」などを使おう(2018.10.17付け記事No.379)

他にもまだあったように思いますが、これらの内「非♂A」はあまり使われていないです。過去に一度だけ愛知県のある川の河口付近にある干拓地で鷹隼類を見ていた時に、会った人から「今日はまだチョウゲンボウの非♂Aが1羽出ただけです」と言われたことがありました。これを聞いた時は嬉しかったですが、他には一度もないです。

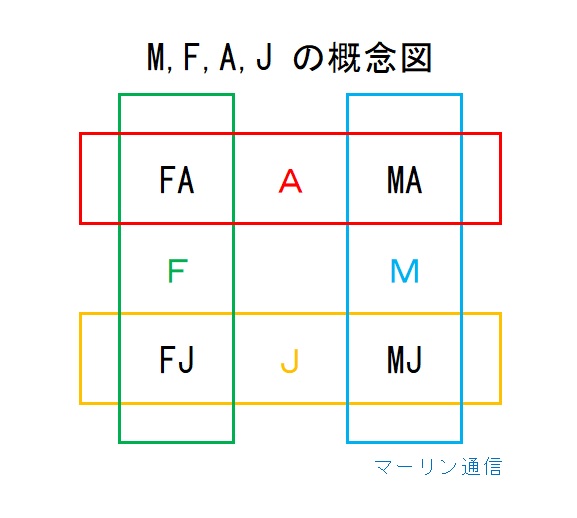

干拓地等で鷹隼類を見ていると、チョウゲンボウやコチョウゲンボウ、ハイイロチュウヒ、チュウヒなど多くの種は「MAか、MA以外かのどちらか」ということはすぐに分かります。かなり遠くにいる個体で陽炎が立ってぼんやりしか見えない時も、じっくりと見る時間がない時でもこの二者のどちらかだということは全体の色彩や尾羽の横斑、上尾筒の色(白色)などからほとんどの場合は分かります。近くでしっかり見ることができたり精細な画像を撮影することができた時は、4つ(MA,FA,MJ,FJ)の内のどれか判断できますが、そこまで分からないけれども少なくともMAではないという時に、「♀タイプ」以外の表し方はないか……から始まりました。

私の観察手帳(メモ用紙)には今も「灰色 ヒオス1」(=ハイイロチュウヒ MA以外の個体1羽)や「長元 ヒオス2」(=チョウゲンボウ MA以外の個体2羽)などとメモしていますが、「ヒオス」は私が勝手に作った独自の造語ですから、他の人にはそのつど説明しないと分からないので別の用語が欲しいと思っていました。「MA以外の個体」の中には♂幼鳥MJも含まれますので、私は「♀型」「♀タイプ」には少し抵抗があって使えないです。

そこで、いくつか考えてみました。

(1)MA,FA,MJ,FJを4つの集合と見ると、MA以外は集合MAの補集合になりますので、補集合の記号( Cの上付文字 c )を付けて「MAc」としたり、またはオーバーライン( ) を付けて「 MA 」などとすれば意味は通じますが、メモをしっかり書いても小さな文字やオーバーラインを後で見落とす可能性がありますので、これは不採用。

(2)ソフトウェア開発などで使われる記号の内、後続の文字列を否定するような「?!」を付けて「?!MA」などとすればこれもある程度は意味が通じますが、こういう記号を知らない人からは「何これ?」と言われてしまうので、これも不採用。

(3)3つめは下の図をごらんください。

赤色の横長の四角が成鳥で、橙色の横長の四角が幼鳥、緑色の縦長の四角が♀、水色の縦長の四角が♂です。小形~中形の鷹隼類は「若鳥」ということをあまり考える必要がないので、ここでは「若鳥」を考えずに話を進めます。大形タカ類は「FY」「Y」「MY」と書いた横長の四角を図の真ん中に追加しないといけないのですが、話はほぼ同じです。

これを見ると、MA以外の羽衣を持つFA,FJ,MJは緑色または橙色で囲まれています。したがってMA以外のものは「F か J」「F or J」ということになります。

(1)(2)(3)を考えて、MA以外の個体で「FAかFJかMJ」のどれかを表す時は、これからは「F or J」を使うことにしました。

なお、「マーリン通信」で提案した用語等で皆さんが「これは良い!」と思われたものは、遠慮なくどんどん使ってくださってかまわないです。

(Uploaded on 9 December 2018)

下の画像は、雌雄のオオタカ成鳥です。左の雌が右の雄よりも一回り大きいことがよく分かります。一つの枝に雌雄が並んでとまっているとか、この画像のようにまったく同じ枝にとまっているところを同じ地点から同じレンズで撮影すればよいのですが、それはけっこう難しいです。「図鑑にこのような雌雄の大きさの違いが分かるような写真やイラストが載っているとよいのに…」と、あるプロカメラマンに言ったところ、「そんな都合のよい写真は撮れないですよ。プロは効率が求められるからよけいにそういうものは撮れない」と。

鷹隼類は一般に♂の体が小さくて♀の体が大きくなっています。腐肉食のタカ類はその差があまり大きくないですが、ハイタカなどのように俊敏な飛行で小鳥類を捕らえるような種は雌雄の体の大きさが激しく異なっています。このような雄と雌とでその形態が異なることを「性的二型(せいてきにけい)」と言いますが、なぜそうなっているかという理由のようなことがさまざまな書籍に書かれています。もちろん理由と言っても、「そう考えると都合よく説明できる」とか「そのほうが何かと便利、良いことがある」といった話であって、ほんとうにそういう理由から性的二型が進化してきたかどうかの証明は難しいでしょう。ひょっとしたら人間の考えた勝手な(妄想に近いような)推論だけなのかもしれませんが、もっともな理由がたくさんあります。以下に私の私見も交えて 7(1+6)点の理由を紹介します。

A 性的二型だと都合が良いこと

(1)テリトリーの面積が狭くできる

一般に大きな体の鷹隼類は大きな獲物を捕らえることができますが、同じ種の雌雄でも大きな雌は体重・体力があるのでより大きな獲物を捕らえることができ、体の小さな雄は雌よりも俊敏な動きでより小さな獲物を捕らえることができます。そうすると狭いテリトリーでも大きな獲物は雌が捕り、小さな獲物は雄が捕るということができ、獲物に対して競合することが少なくなり、狭いテリトリーでも雌雄が共に生活できます。広いテリトリーだとテリトリー内の巡視や移動、侵入者への防御などにたいへんな労力が必要ですが、狭ければその分かなり楽になります。

上に書いたことは雌雄で大きさが異なれば、雌雄どちらかが大きくどちらかが小さければそれでよいです。では、なぜ雄ではなく雌が大きいと都合が良いのでしょうか。

B 雄よりも雌のほうが大きいと都合が良いこと

(2) と (6) は若杉がオオタカとハヤブサの営巣観察中およびヒナの巣立ち直後に感じたことで、たぶんどの書籍等にも書かれていないはずです。

(1)より大きな卵を産むことができる

お腹に卵があっても飛行が楽で、ハンティングも(あまりしないが)やろうとすれば可能です。大きな体のほうが大きな卵を産めるので産んだ後も楽で、良いことばかりです。

(2)抱卵・抱雛が楽にできる

体が大きな分だけ多くの卵あるいは孵化したいくつかのヒナの広い面積を暖めることができます。しかも、はみ出さなければさめにくいです。

(4卵が無事に孵化した後、ヒナを抱いていたオオタカ雌を見ていて、「体の小さな雄ではこういうことはできないだろうな…」と思いました。特にヒナが少し大きくなった頃に冷たい雨が降る時はなおさらです)

(3)カラスや哺乳類、他の鷹隼類などから卵やヒナを守りやすい

大きな体のほうが体力があって、卵やヒナを略奪者から防御する能力が高いです。

(4)小さい獲物を捕る雄が小鳥を簡単に捕獲できる

ヒナが小さいうちはより栄養価が高い小さな小鳥などの内臓や筋肉を食べさせると良いです。小さな雄は俊敏な狩りを行い軽々と小鳥などを捕らえることができます。

(5)ヒナが大きくなったら雌が大きな獲物を捕りに行ける

ヒナが大きくなってくると親よりもたくさんの食物を必要とする時期があります、そんな時は雌が巣のヒナを四六時中守っている必要がなくなる頃ですので、雌も狩りに行くことができます。体の大きな雌が大きな獲物を持ってくることができればヒナも雄も助かります。

(6)小さな雄は大きな雌ヒナが恐ろしい

雄が捕らえた獲物は多くの場合巣の外か巣の近くで雌に渡して、雌が獲物を巣内に搬入することが多いのですが、雌が巣上や巣の近くに不在の場合は雄が直接巣に獲物を搬入します。その時雄の体よりも大きく成長した飢えた雌のヒナは雄にとって脅威です。大きな足の爪でつかまれたら雄はたまりひとたまりもありませんので、たいていは獲物を巣上にぽんと置いてすぐに巣から離れます。これくらい雄にとって大きな雌のヒナは怖いですので、安全にヒナを育てるためには体の大きな雌が巣にいた方が都合が良いです。

(ある時、巣立ったばかりの雌のハヤブサ幼鳥が送電鉄塔のてっぺんにとまっていました。そこへ雄親が獲物を持ってきました。幼鳥は雌だったので、雄親よりも体が一回り以上大きかったです。幼鳥はよほどお腹が空いていたからでしょうか、雄親が持ってきた獲物を猛烈な勢いで鉄塔から落ちそうになりながら取ろうとしましたが、雄親は獲物を投げつけるかのように渡して、まるで逃げるかのように即座にその場を離れたことがありました。幼鳥がもう少し飛べるようになれば、あるいは親同士であれば空中で飛びながら食料を受け渡ししたほうが安全です。しかし、巣立ったばかりであまりよく飛べない幼鳥だったので鉄塔上で受け渡すしかなかったようです。小さな雄親と一回り以上体の大きな雌の幼鳥という体格の差がひじょうにはっきりと出ていて、この体格差は雄親には脅威だろうな……と思いました)

(Uploaded on 7 November 2018)

広辞苑には、「餌」「エサ」は、

「鳥獣虫魚を飼育するため、あるいは捕らえるための食物」

と書いてあります。主語が分かるように補足すると、

「(人が)鳥獣虫魚を飼育するため、あるいは(人がこれらを)捕らえるために(人が与える)食物」

となります。つまり人が飼育している生き物に人が与える食料、あるいは人が生き物を捕らえようと企てた時にそこへ人が撒(ま)く食料のことを「餌」「エサ」というわけです。人が飼育している鷹隼類に肉を与える場合、その肉は人がタカに与えるものなので「餌」でよいのですが、タカ類・ハヤブサ類が自ら捕らえた獲物を自分で食べたり、繁殖期の♂がペアの♀やヒナ・幼鳥に与える場合は、「食料」なり「食物」あるいは「獲物」という言葉のほうが自然だと思われます。

野生の生物について今まで私が書いてきた文章の中で、「餌」や「エサ」という言葉をやめて「食料」にしたものがありますが、「餌」「エサ」をそのまま使ってきたものもあります。それは日本中の多くの人が野生生物が食べる物にはもっぱら「餌」「エサ」を使っていますので、無理に換えようとしなかったからです。これからも日本中の表現を無理に換えようとは思っていませんが、少なくとも私の書く文章では「餌」「エサ」をやめて、「食料」「食物」「獲物」などにしていきます。

「探餌」、「給餌」、「餌搬入」、「餌運び」、「餌持ち」、「求愛給餌」、「空中餌渡し」など、「餌」という文字が入っている言葉を使うこともやめますが、今まで書いた文章をエディターで一括置換してしまうとおかしなことになります。たとえば「探餌」や「給餌」をそのまま置き換えると「探食料」や「給食料」などのようになってしまいますので、「探餌」は「獲物探し」、「給餌」は「食料を与えること」などというように、そのつど状況に応じた表現に換えていきます。「餌搬入」は「食料搬入」、「餌運び」は「食料運搬」になります。

「求愛給餌」や「空中餌渡し」のような表現は一部だけを換えるのが無理ですので、それぞれの文脈の中で適した表現を使います。

動物園や家庭等で飼育している生き物については「餌、エサ」を使っていきます。

---------------------------

「搬入」と「運搬」と「持ち」の区別

ついでですので、今までごちゃ混ぜで区別せずに使われることが多かった「餌搬入」「餌運び」「餌持ち」を「食料搬入」「食料運搬」「獲物持ち」に換えて、3つを明確に区別したいと思います。

「食料搬入」…… 巣の上に食料を運び入れる(搬入する)こと。♂が捕獲した獲物を巣に運び入れることはもちろん、♀が巣の近くで♂からもらった獲物をヒナのいる巣に運び入れることも搬入。

「食料運搬」…… 捕らえた獲物を足に持ったり嘴でつかんだりして(飛びながら)運ぶこと。

「獲物持ち」…… 「食料運搬」に近いが、獲物(食料)を持っていること。飛んでいない時や、獲物を足に持ったまま木の枝上にいる時にもこの表現は使える。

(Uploaded on 17 October 2018)

タカ類・ハヤブサ類の換羽と個体識別に関する講演会のご案内です。

日 時:平成30年9月1日(土曜日) 午後7時00分~9時00分 (開場は午後6時)

ところ:岡崎市竜美丘会館

〒444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町5番地1

TEL (0564)24 - 3951

テーマ:「鷹隼類の換羽と個体識別」

講 師:若杉 稔

参加費:入場無料です

内 容:タカ類・ハヤブサ類の換羽の基礎知識。欠落や欠損、伸長を個体識別にどう生かすか。

個体識別ができるとバードウォッチングの奥行きが深められ、さらに楽しくなります。

当然ながらさまざまな調査・研究では、個体識別は必須です。

順 番:当日のレジュメの内容です

1 個体識別ができるとこんなに楽しい! 最近の具体例いろいろ

2 タカ類・ハヤブサ類の換羽の基礎

3 羽についての注目点・注意点

4 欠落・伸長・欠損による個体識別の方法

5 画像の見方(どんな画像が役に立つか?)

対 象:野鳥の会の会員、野鳥に興味のある方 など。

鷹隼類の調査・研究やアセスに関わっている方、バンダーの方にも参加していただいて、

情報を交換しながら内容を深めることができるとありがたいです。

その他:西三河野鳥の会の例会として位置づけられた講演会ですが、会員でない方も無料で参加できます。

(Uploaded on 6 August 2018)

私が興味を持っている鷹隼類は、飛行能力が優れている種や独特の個性やおもしろい習性がある種、世界分布から日本人が研究しなければならない種などです。

1 飛行能力の優れている鷹隼類

私は飛行能力の優れている鷹隼類が好きです。飛行能力が優れているということは、高速で飛んでいる鳥類でも捕獲することができるほど優れた飛翔力があるということです。そして、その種の主な獲物が鳥類であるということです。猛スピードが出せる、急降下できる、反転・背面飛行ができる、進行方向を俊敏に変えることができるなどといった能力が必要になります。これは、江戸時代の鷹匠たちが高く評価していた鷹隼類とほぼ同じ種であるということになりますが、それはまったくの偶然ではないです。

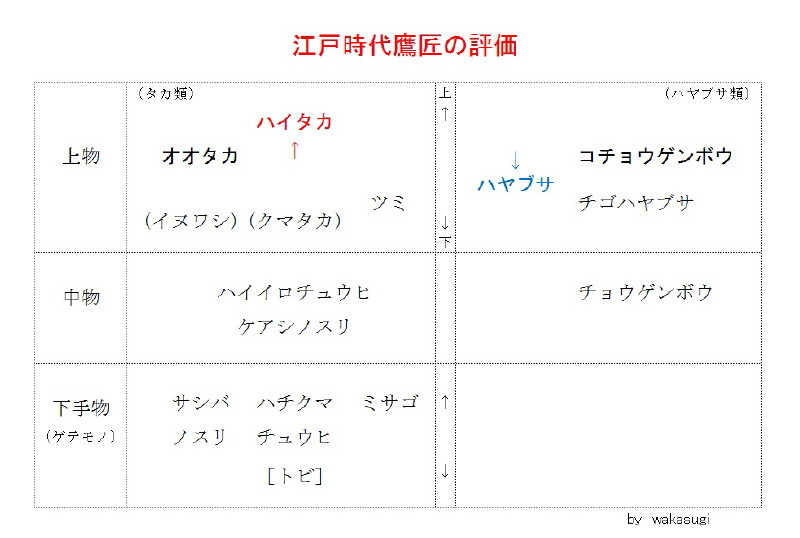

下の表は、2年前の2016年1月1日付でアップした記事No.308の「江戸時代鷹匠による鷹隼類の格付け」という記事で使った表です(再掲)。この表の一番上の「上物」が、動きの速い獲物でも捕らえることができる種です。この表を作った細かないきさつ等はその時の文章をごらんください。

この中で、ハイタカとハヤブサは訳があって意図的に少し上あるいは少し下に評価が上げ下げされていますが、飛行性能という点ではそれを元の位置に戻してよいと思います。

主に両生類や爬虫類、齧歯類、昆虫類等を捕食するサシバ、ハチクマ、ノスリ、チュウヒなどが小鳥を捕らえるところを見かけますが、巣立ったばかりの幼い個体を捕ることがほとんどで、成長して飛行能力がついてきた個体を捕ることは少ないです。これらの種が「小鳥類を捕ることがある」といっても、巣立ちビナ等の捕りやすい個体だけを捕るというのがほとんどです。

2 種独特の個性やおもしろい習性のある鷹隼類

この表のように、サシバ、ハチクマ、ノスリ、チュウヒ、ミサゴなどは江戸時代の鷹匠たちから「下手物」(ゲテモノ)と言われてしまいましたが、クロスズメバチなどをよく食べるハチクマや魚食専門のミサゴなど、それぞれの種ごとに生態的にはおもしろい習性がいっぱい見られます。「私の好きな鷹隼類」というより「科学的、生態的に興味のある鷹隼類」に近いです。

トビは江戸時代はタカの仲間には入っていませんでしたのでカギ括弧が付いていますが、立派なタカの仲間です。ピーヒョロロとよく鳴いてゆっくり帆翔しているようすは、のどかで見ていて楽しいものです。俊敏さなどといった飛行能力はハイタカ属やハヤブサ類には劣りますが、ゆっくりと帆翔しながら獲物を探す能力は高いだろうと思います。私たちはよく見慣れていますが、トビは雌雄の識別さえも十分に分かっていない種ですので、もっとしっかり見ていかなければならない種だと思っています。

オオワシとオジロワシが表に入っていないですが、この2種は、「矢羽根の供給源」と見られていたり、あるいは「大きなトビ」としか見られていなかったようです。

3 日本人が研究しなければならない鷹隼類

世界的な分布を見ると、サシバやハチクマ、ツミ、オオワシなどは日本およびその周辺のアジア地方東部でしか繁殖あるいは生息していません。これらの種の詳しい生態等をヨーロッパの人やアメリカの人の研究論文の中に見いだすことは無理です。研究してくださいと言ってもそれもできない話ですので、やはり日本人が研究しなければならない種です。

ただ、ハヤブサやコチョウゲンボウ、オオタカやハイタカというような世界的に広い範囲に分布している鷹隼類でも、日本にいる亜種は他の亜種と少し違いがあります。また、同じ亜種であっても、外国と日本では植生や気候その他の生息環境が大きく異なりますので習性や食性に当然ながら違いが出てきます。そうすると、やはり日本に生息する種や亜種は日本人が研究しなくてはいけなくなります。

1~3 までということは、結局、日本に生息するすべての鷹隼類に興味があるということになってしまいますが……。

(Uploaded on 15 January 2018)

友人が『ワイルドライフ』日本語版のバックナンバーをプレゼントしてくれました。その1981年5月号の49ページに、日頃私が思っていることと同じようなことが書かれていました。それはバンディングを見物していたアメリカ人自然写真家ロバート・P・カーの次のような言葉です。

----------------

実際どんな鳥でも手にとってみると、図鑑とはまたちがって見えるものである。アメリカのユーモア詩人オグデン・ナッシュも言っている。「 私は鳥の本にあるような鳥は一度も見たことがない… 」

----------------

図鑑の鳥と私が写真に撮った鳥を見比べて、細部までほんとうに正確によく描けていると思ったことはしばしばありましたが、そうではないこともよくありました。たとえば、ハイタカの胸や腹の模様(斑の形、数、密度、並び方、地色や斑の色あいなど)の違いや上面の色(青灰色か灰褐色か褐色か)や、小鳥類の雨覆の斑の形状や大小、サギ類の婚姻色による嘴や目先、足の色の違いなどです。例を挙げていったらきりがないほど、実際に見る鳥の姿はさまざまな点で図鑑に描かれている鳥の画と異なっています。でも、個体差や時期の違いがありますからこれは当然です。

小さな小鳥類においても違いが見られますから、大形の鳥類では体が大きい分だけ違いが目立って、差異が分かりやすいです。小鳥類よりも大きい種が多いタカ類・ハヤブサ類では一羽一羽の個体差がよりはっきりとします。また、ハチクマのように大まかですが「〇〇型」という分け方ができる種ではさらに個体差が激しいです。

最近の図鑑には♂成鳥だけでなく、♀成鳥や幼鳥も普通に載っています。しかし、野外では幼鳥から成鳥に換羽する途中の個体、しかもほとんど幼羽でわずかだけ成羽に換わっているものから半分くらい換わっているものや幼羽がわずかに残っているだけで全身がほぼ成羽のものまで見られます。シギ類のように夏羽に換わる途中のもの、冬羽に換わる途中のもの、オオワシのように2W、3W、4Wなどの若鳥なども見られ、もしもすべての種にわたって図鑑にこれらを全部描いていったらとても載せきれないほどの数の画が必要になってきます。慣れてくれば幼鳥と♂成鳥の2枚しか描かれていない図鑑を見ても「今実際に見ているこの鳥は、成鳥に換羽する途中の幼鳥(厳密に言えば若鳥)だ」というように図鑑の画と画の中間のようすをイメージできるようになりますが、初心の方には難しいでしょう。

このように図鑑の鳥と実際の鳥の間には大きな違いがありますが、それでも「今見ている鳥はこの種だ」ということが分かるような図鑑でなければいけないです。また、私たちもそれが分かるような経験を積まなければならないです。

図鑑の鳥と実際の鳥にこのような違いがありますから、図鑑を見ることは楽しいことでもあります。

私は昔から写真図鑑よりも画の図鑑、イラスト図鑑のほうが使い勝手がよいと思っています。同一ページ内で鳥の大きさや姿勢が同じで、写真のように光線の当たり具合、背景のごちゃごちゃ、ピントの合い方などに左右されず統一性がとれているので、よく似た鳥どうしを比較検討する時には分かりやすく見やすいです。1982年初版発行の日本野鳥の会の「高野図鑑」と1988年初版発行の日本鳥類保護連盟の「鳥630図鑑」を初版発行後すぐからですので約30~35年間メイン図鑑として使ってきました。でも、識別や生態において次々と新しい所見が得られていますので、さすがに古くなってきたという感は否めないです。

日本鳥類目録改訂第7版に準拠した新しいイラスト図鑑では、2017年12月に初版が発行されたばかりの水谷高英さん画の『フィールド図鑑 日本の野鳥』(文一総合出版)が使いやすいです。昔の図鑑と比べて、雌雄成幼の違いや夏羽と冬羽、型、飛翔画などがたくさん描かれています。初版ならではというようなキャプションのミスや解説の間違いがちょっと気になりますが、画はよく描かれていますのでそれらに目をつぶれば十分に使えるほどに仕上がっている図鑑だと思います。これからはこの図鑑がメインになりそうです。

写真図鑑も役に立ちますのでもちろん使ってきましたが、私にとって写真図鑑はあくまでも画像の参考資料、あるいは写真集のような位置づけでした。ただ、そういう写真図鑑の中でも『鳥くんの 比べて識別!野鳥図鑑670』 第2版(文一総合出版)は他の写真図鑑とは考え方が少し異なるようで気に入っています。初版では間違いが多くて amazon のレビューなどでひどく批判されていましたが、第2版は改善されています。切り抜き写真ですから、筆者の伝えたいことがよく伝わってきます。よくこれだけの画像を撮った、あるいは集めたものだと思い、私は評価しています。

(Uploaded on 1 January 2018)

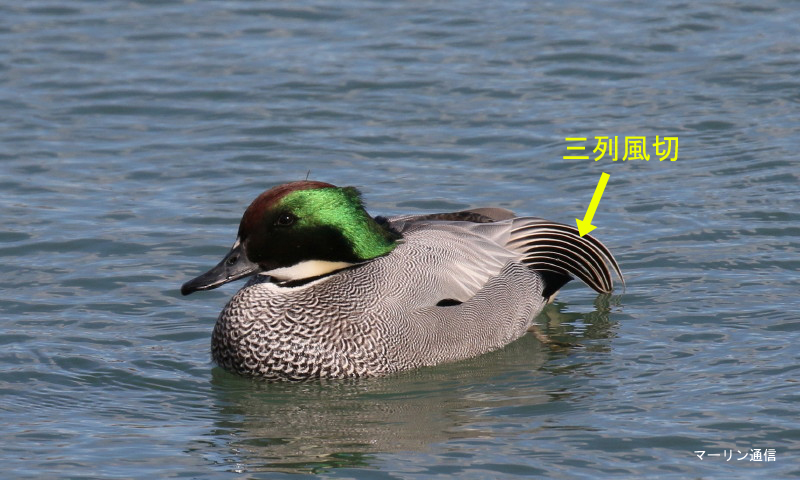

風切の名称は、初列風切・次列風切・三列風切の3つありますが、三列風切というものは他の2つに比べて微妙にニュアンスの異なった、ちょっと変わった存在です。

初列風切は、手根中手骨と第2指の骨(人間でいうと手のひらから人差し指にかけての骨)に付いて生えています。タカ類・ハヤブサ類は10枚です。タカ類の初列風切のうち、欠刻のあまりない内側のものを内側初列風切、その他の外側全部を外側初列風切と言っています。

次列風切は、尺骨(人間でいうと手首からひじの間に2本ある橈骨と尺骨のうちの尺骨)に付いて生えています。枚数は種によりあるいは場合によっては個体により異なりますが、一般に大形の種あるいは翼の長い種は枚数が多いです。

三列風切は、尺骨の一番内側の関節に近いところあるいは関節の太くなった部分に付いて生えています。この辺りをじっくりと見ても、次列風切の付き方と三列風切の付き方はほとんど違いがなく境界がはっきりしないので、どこまでが次列風切でどこからが三列風切なのかよく分かりません。

書籍によっては「上腕骨に生えている羽を三列風切と言う」と書いてあるものもありますが、これは間違いのようです。上腕骨から生えている風切はなさそうです。

では、次列風切と三列風切はどこで区別するのでしょうか。山階芳麿著『日本の鳥類と其生態』では、第一巻8ページに、「……。而して、内側の次列風切数枚は階段状をなして居る故之れを三列風切と云つて他のものと分つのを常として居る」 と記述されています。つまり、 次列風切のうちの最も内側の数枚を特に三列風切と呼んでいるに過ぎない ということです。「階段状」というのは多くの小鳥類や鷹隼類の三列風切の長さのことで、これらの三列風切は体に近づくにしたがってだんだんと階段状に短くなっています。

逆に、シギ・チドリ類の三列風切は次列風切よりも長いものが通例です。翼を閉じた状態でも長い三列風切は腰のあたりにはっきりと見えます。

カモ科のオシドリ♂のピンと立った特徴的な銀杏(いちょう)羽や、下の写真のようなヨシガモ♂の弓状にカーブした飾り羽はいずれも三列風切です。こういう独特な羽を見ると、三列風切という名称があってもよいような気がします。

上の写真のキャプションは別の表現をすると、「ヨシガモの次列風切の最も内側の何枚かはこのように弓状にカーブした特別な形・長さなので、この部分を特に三列風切と呼んでいる」と言い換えてもよいでしょう。

まとめると、次列風切のうち、体に近い何枚かは他の風切よりも短かったり、逆に長かったり、あるいはオシドリの銀杏羽のような特徴的な形をしているため、あえてこれらを三列風切と称しているというわけです。

(Uploaded on 12 October 2017)

尾羽1枚1枚の表記には、R を使った R1, R2, … と、 T を使った T1, T2, … の2通りが見られます。R は Rectrices の頭文字、 T は Tail feathers の頭文字ですが、 R と T のどちらがよいでしょうか。

翼に付く風切は、初列風切・次列風切・三列風切の3種あります。

初列風切は、Primaries の P をとって、内側より外側へ順に P1, P2, P3, … と記号がついています。

次列風切は、Secondaries の S をとって、外側より内側へ順に S1, S2, S3, … と記号がついています。

三列風切は、Tertials の T をとって、外側から内側へ順に T1, T2, T3 と記号がついています。

オオタカの三列風切は、次列風切よりも短く、急激に階段状に短くなっていきます。飛行写真や生態写真からはよく分かりませんが、標本やはく製を手に取ってみれば分かります。これは3枚ありますが、外側から順に T1, T2, T3 と名前がついています。

さて、尾羽の記号ですが、R と T のうち、T は三列風切ですでに使われていますので、尾羽に T を使うと中央尾羽 T1 と最外側三列風切 T1 とが同じ記号番号になってしまいます。尾羽と三列風切を混乱してしまうことは普通ありませんが、1枚の羽だけを見て、そこに T1 と書いてあったら、種によってはどの羽のことか分からなくなる場合も出てきます。その結果、三列風切は T だけではなく Te を使って Te2 などと書かなければいけないことになってしまいました。英語のアルファベット26文字から4つを選ぶだけですから、あえて同じアルファベットを選んでP, S, T, T や P, S, Te, T としなくても、P, S, T, R を使ったほうがよいように思います。

こういう理由でなくても、Primaries、Secondaries、Tertials を使うなら、その流れでそのまま Rectrix(単数形)、Rectrices(複数形) を使うのが自然で、わざわざ Tail feathers を使わなくてもよいのではないかと思います。

このことから、国内外ともに、多くの書籍では尾羽に R を使っています。「マーリン通信」もこれにならって、R を使っています。

(Uploaded on 8 September 2017)

『バーダー』2012年9月号の「ハヤブサの仲間大集合」特集ページに、「ハヤブサとはどんな鳥か」という文章を載せていただきました(8~9ページ)。その中で、タカ類とハヤブサ類はこんなにも違うところが多くあるとして6点挙げました。それまでのタカ目ハヤブサ科をハヤブサ目として独立させようという趣旨もありました。その6点の3つ目に下のようなことも書きました。

最近ですが、ある人からこれはどういう意味ですかと質問されました。多くの人が読み流してしまうのですが、この人はとことん追求していくタイプの人でした。

鳥のほぼ全身を覆っている羽毛は体中のありとあらゆるところから生えているように見えますが、実際は羽毛が生えていない部分があります。この部分を「裸区(あるいは裸域) apterium」と言います。生えている部分は「羽区(あるいは羽域) feather tract」と言います。下の図はWikipedia 英語版からのものです (この図は日本語版Wikipediaには載っていません)。頭部のグレーを含め、色の付いている部分が羽区です。羽区は鳥類の仲間ごとに、極端に言えば種ごとにそれぞれ異なります。

タカ類は胸の真ん中から腹の真ん中にかけて裸区があります。つまりそこには正羽は生えていません。ハヤブサ類はタカ類とは違って胸から腹にかけて中央部分は生えていますが、その両脇に生えていない部分があります。ですから体中の羽毛をゆったりさせて膨らませて体をぶるぶるっとさせる時、タカ類は胸から腹の中央部分で左と右に分かれます。ハヤブサ類はよほどしっかりと見ないと分からないかもしれませんが、タカ類よりも複雑に分かれます。

ハトでもニワトリでもよいですので捕まえて指で羽毛の重なりをひっくり返すようにして肌が見えるようにすると、生えていないところがあることが分かります。野生の鳥でその瞬間を捉えた写真を撮ればよいのですが、今まで撮れてなかったですのでその写真をここに示すことができません。その代わりに巣立ち前のオオタカの羽毛の生え方を見てください。

この写真のように楕円で囲ったあたりには茶色の羽毛は生えていません。周りの羽毛が伸びてこの部分もその幼羽に覆われて裸区が分からないようになります。

「抱卵斑」と「裸区」とはまったく別の違う話ですが、タカ類の場合、巣で卵を抱くには好都合でしょう。羽毛を逆立てるように膨らませると卵とタカのお腹が接して卵を温めやすくなります。

(Uploaded on 1 September 2016)

地上で営巣する多くの鳥類のヒナは、ふ化後すぐに巣を離れるものが多いです。地上の巣でヒナがいつまでも活発に動いていては、捕食者にすぐ狙われてしまいます。

樹上に巣をかける鳥類も、いったん巣から離れたヒナは、もう二度とその巣には戻ってこないものが多いです。ヒナが大きくなってしまうと、たとえば、小さな樹洞の巣には何羽もの大きなヒナが入ると窮屈ですし、小枝や草で作った小さな狭いおわん型の巣には数羽の大きなヒナは入れなくなります。捕食される危険性を考えると、巣立ったヒナ (=巣立ちビナ、幼鳥) は、いつまでも同じ場所にいるよりも、その時その時の状況に応じて、より安全な林やより危険の少ない水面とか茂みなどに移ったほうがよいことになります。

しかし、多くのタカ類についてはこのような地上の巣、樹洞の巣、樹上の小さな巣の鳥たちとはちょっと話が異なります。

タカ類は比較的開けた空間に大きめの巣を作るので、巣立った後でも、目的によっては再び巣に戻って過ごすことができます。もちろん、親と同じ大きさになった幼鳥が何羽も集まれば狭いわけですが、木の枝の上や地上よりも便利であれば、そういう場所を必要とする巣立ちビナだけが巣に戻って、たとえば夜だけ眠るとか親からもらった食料を食べようと思えばそれは可能です。食物連鎖から考えると、タカ類は他の鳥に比べて捕食者が少ないということも一つの要因ではあるでしょう。

巣立った後もしばしば巣に戻るとなると、「巣立ち」という言葉の定義を改めて考えてしまいます。

「巣立ち」の定義は、「ヒナが巣から離れること」としている本が多いようです。「二度と戻らない」とは書いてないですが、そういうニュアンスがわずかながら含まれています。ひじょうにおかしいというわけではないのですが、いつを「巣立ち日」としたらいいのか、ちょっと迷ってしまう時があります。たとえば、

(1) 巣から続いている枝上を歩いて行けるだけ遠くまで行って、また戻ってきても、巣立ちなのか

(2) 営巣木と同じ木の枝の上で枝移りし、巣から離れてまた戻ってきても、巣立ちと言えるかどうか

(3) 飛び跳ねて、隣の木の枝に移って、すぐにまた巣に戻ってきても、巣立ちといえるか

ヒナが枝上を歩いたり、枝移りするころには、巣上であるいは枝上ですでにぴょんぴょんと激しく跳びはねています。これは「飛んでいる」と言ってもよいほどです。

さらに、多くのタカ類では、これらがクリアーできたとしても、まだいくつか問題があります。上に述べたように、多くのタカ類では、かなり空を飛べるようになったり遠くまで行けるようになった後も、夜だけ巣に戻って眠ったり、親から食料をもらう時には巣に戻って巣上でもらったり、残った食料を食べたりすることがしばしばあります。あるいは、クマタカのように、「巣立ち」後、2ヶ月が経ったころでも頻繁に巣にもどり、巣上で眠ったり食料を食べたりといったことをしています。こうなると、どこで「巣立ち」の線引きしたらよいのか迷ってしまいます。

「巣立ち」という言葉を使う以上は、どこかで線を引かなければならないのですが、上に書いたようなわけで、「巣から出たら巣立ち」とも言えないですし、「巣へ戻らなくなったら巣立ち」となると、かなりの日数がかかります。

巣が乗っている枝の上、巣を下から支えている枝にヒナが巣から歩いて10cm行きました、50cm行きました、1m行きましたというだけではやはり巣立ちとは言えないと思います。こういうことは白い羽根が残るヒナもやっているからです。枝移りとはとなりの枝にぴょんと移ったりとなりの木の枝にぴょんと移ったりすることです。しかたがないですから、無難なところで、「初めて、枝移りあるいは飛んで巣から離れて別の木に移ったら巣立ちという」 ということにして、「ただし、巣立ち後もしばらくは休憩や睡眠、獲物の受け渡し等で巣を利用することがある」と付け加えるくらいがほんとうはよいのでしょうが、煩わしい記述になってしまいます。

テレビの野鳥番組では、巣立ちのシーンはかなり大きなウェイトを占めています。必ずといってもいいほど感動的なBGMが流れて、ナレーションもちょっぴり気持ちを込めた言葉を使っています。たとえば、高い木の樹洞から初めて飛ぶ(飛び降りる)小さなヒナだとか、二度と巣には戻ってこないようなヒナの場合、確かに「巣立ち」という言葉がぴったりですが、タカ類の場合はちょっとこれとは違う印象を持つ場合が多いです。

「徐々に徐々に巣から離れていくようになり、だんだん巣に依存しなくなって、気がついたらいつの間にか巣から完全に独立していた」

「巣立ちとは、(それ以降も巣を利用することはあるが)、巣がなくても生きていけるような状態で巣から離れること」

というような感じですね。たとえ話ですが、「38日間入院していた患者さんが退院しました。しばらくは毎日通院して手当を受け、その後は時々通院し、最後に、もうこれで治療は終わりですから通院しなくてもいいですよ、と言われた」 というようなイメージです。この場合、退院日=巣立ち日です。

(Uploaded on 2 July 2016)

渓流釣りの好きな人(以降、Aさんとします)との対話から考えたことです。

思考する時はやや極端なことを例にあげたほうが考えやすいということから、わざと大げさなたとえ話で、「人間の口に大きな釣り針が刺さり、そのままクレーンで持ち上げられるように空中に釣り上げられると、それはかなり痛いよね」と質問しました。

これに対して、Aさんは、「そりゃ、釣り針が魚の口の周りに刺さるんだから、魚は痛みを感じるかもしれないけど、それに対して魚は嫌だとか恐怖とかは感じなくて、何の感情も持たないはず。魚を殺しても魚は私を恨むことはないし、魚は殺されることを嫌だとは思わないから、いくら釣ってもどんな食べ方をしてもなんということはないよ」と。

つまり、痛みという感覚はあるけど、その痛みに対しての感情というものがないから大丈夫だという意見でした。いろいろと話していると、Aさんと私の間には大きなギャップがあると思いました。魚には感情がまったくないでしょうか。魚は殺されることを嫌とは思わないでしょうか。

魚は人間のように大脳や大脳皮質が発達していなくて、人間が持っているような複雑な感情はないかもしれません。しかし、魚も「生きていきたい」、「死にたくない」、「自由に泳ぎ回りたい」という気持ちは強く持っています。これは魚の脳幹が「生き続けろ」、「危ない時は逃げろ」、「子孫を増やせ」、「充分に食料を食べろ」という命令を魚に出しているからです。人間の脳の奥の方、中心部分に位置する「は虫類の脳」とも「原始脳」とも言われる脳幹や大脳辺縁系の話をしました。Aさんは、「でも、いいの!」と、いつまでも頑固なままで、話は進展していきませんでした。

危険を感じた生きものが「逃げる」のはなぜでしょうか。「生きていきたい」と思う生き物は地球上で人間だけでしょうか。

◇

こういう話になると、次に出てくるのは、「あんたも魚を食べているでしょう」、「自分で殺さないけど、その代わりに誰かに牛豚や魚や鶏を殺してもらって、処理してもらって食べているでしょう」。決まってここに話が移っていきます。

動物でなくても、植物もやはり生き物です。動物を殺して食べないと、あるいは植物の全体・一部・種子などを食べないと動物は必要な有機物が摂れなくて、生きていけません。

「生き物を殺して食べないと人は生きてはいけない」。これは20代で座禅を始めた頃の私の大きなテーマの一つでした。若いころに多くの人がはしかに罹ったように考えてしまう「なぜ生きる」とか、「悩みはどこから発生してくるのか」などの問題には、幸い早めに答えを見いだすことができて、すっきりしました。

実は、人間の悩みや苦しみの第一の原因も脳幹に関係していました。脳幹と大脳皮質の葛藤です。脳幹や大脳辺縁系の「生き続けろ」、「死ぬな」、「欲求はすべて満たせ」という命令と、大脳皮質の「それは無理だろう」、「原始脳の言うままに欲望を満たしていたら、すぐに監獄行きだ」、「人は必ず死ぬのに死なないようにせよと命令されてもそれは無理な話だ」という現実。この二者のせめぎ合いが苦しみの第一原因でしょう。実際はもっと複雑でしょうが…。第二の原因は大脳皮質が勝手に量産してしまう、一見美しそうに聞こえる「希望」や「夢」という概念が、いつの間にか「大きすぎる希望」とか「大きな夢」になってしまっていることです。

◇

さて、「動物を殺して食べないと生きていけない」ということに関しては、答えが出るまでにけっこう時間がかかってしまいました。でもある日、「人間が動物の一種である限り、これは仕方がないことだ」と納得できました。そういう気持ちが心にすとんと落ちてきました。人間にはどうしようもないレベルの次元の異なる問題でした。

こんなことがあってからは、せめて遊びごころや面白半分に生き物を殺すことだけはやめようと思うようになりました。今までにいろいろな生き物の飼育をしましたが、ある年に、虫や鳥やその他すべての生き物の飼育をやめました。飼うことは野生の自由を奪うことになります。好きな空気をふんだんに吸って、好きな気温や湿度の環境に行って、自由に動き回り、食べたい食料を自由に食べて、子孫を残して…という自由を奪ってしまいます。しかも、これはまったく別の範疇・レベルの話ですが、生き物を飼うということは、逆に飼っている自分の自由が奪われ、飼育している生物に自分が「飼育される」ことを意味します。何をするにも作用と反作用が同時に存在するように…。

ほとんどの動物には、目や耳、鼻、舌、皮膚、脳などの器官があって、刺激が加わると、それぞれ、視覚や聴覚、嗅覚、味覚、痛覚などの感覚、意識が発生します。感覚が発生したあとにそれをどう処理するかは動物によっても異なってきます。人間はいろいろと考えたり、思考したり、感情を持ったり、判断したり、行動したりしますが、魚はどの程度のところまで人間に近いのでしょうか。それほど極端に大きくかけ離れていないような気がしますが…。

(念のために追記)

私は魚の肉や、牛肉・豚肉・鶏肉をほぼ毎日と言ってもいいほど頻繁に食べています。魚釣りを否定するものではありません。

(Uploaded on 1 February 2016)

「野鳥撮影」という趣味について、考えてみます。

まず、ある人たちの会話から。

「野鳥の写真を撮る趣味を始めました」

「大きなレンズですねぇ。これ、すごく高いでしょう?」

「退職金が入ったから買っちゃいました。今までの会社勤めではこれといった趣味がなかったので、妻もけっこう喜んでくれてますよ。野山に入ったり、遠出したりして、運動にもなっています。今までの会社世界とは違う人たちとも知り合えて、けっこういいですよ」

「良い趣味が見つかりましたね」

「ええ、ありがとうございます」

写真がデジタル化されて、カメラやレンズの性能が一昔前と比べて格段に向上しました。どんな初心者でも、鳥のことをまったく知らなくても、誰かについて行くか、撮影ポイントさえ教えてもらえば、だれにでもピントバッチリで、適正露出の写真が簡単に撮れます。観察技術は関係ないようです。野鳥の生態に詳しくなる必要もないですし、鳥の名前を覚えなくても、かなりいい写真が撮れてしまいます。

この人たちは、日本の経済にも貢献しています。100万円以上のレンズ、50万円のカメラ、高価な三脚や雲台、車関係の交通費やガソリン代・高速道路代、宿泊代、その他…、いろいろ合わせるとかなりの金額です。

--------

ほんとうに良い趣味でしょうか?

昔のことを言うのもなんですが、例えば40年前の愛知県のとある原生林。休日に一日じゅう鳥を見ていても、野鳥観察の人はせいぜい2~3人に会うくらいで、その人たちとは楽しく鳥の話をすることができました。そのころと比べると、今は野鳥人口がぐんと増えました。増えたことは別に問題ではありませんが、いろいろ気になることがあります。

たとえば、原生林の中の苔むした倒木の上や倒木の向こうにミルワームを置いてコマドリを待っている人たちをよく見かけます。それも10人とか20人とかの集団です。あまり一生懸命には写真を撮らない私たちが、林道や自然歩道を静かに歩いて、たまたまこの人たちに近付いてしまうと、そっと歩いていても、ジロッと見られます。中には、「あっちへ行け」と感じてしまうような視線を向けてくる人もいます。その地点を通り過ぎて、ほっとしながらも、またほんの百数十メートル歩くと、まったく同じ光景が見られたりします。昔でもミルワームを使ったり、ウズラを縛り付けたり、テープを使ったりして写真を撮る人はもちろんいましたが、野鳥撮影をする人が増えたからでしょうか、やたらと目に付くようになりました。

ある所で珍しい鳥が出たとなると、一挙に車がわんさと来ます。これは40年前でもそうでしたが、今は車が多すぎるほど多くて、地元の人に迷惑をかけてしまうことが多々あります。2015年9月8日 11時51分に配信された朝日新聞デジタルの記事のタイトルは 「鳥へ投石、耕作地荒らす … 野鳥撮影でマナー違反相次ぐ」 です。茨城県のサンコウチョウの巣に集まる撮影者のマナーの悪さなどを紹介して、非難しています。「投石」というのは、飛び立ちの瞬間の写真を撮るためです。こんなことはそこらじゅうで見られます。

--------

だからといって、この趣味をやめろと言っているわけではありません。

一番迷惑を被っているのは勝手に被写体にされている鳥たちでしょう。巣の近くでじっとカメラを向けられ続けると、巣に戻りたくても戻れなくなってしまいます。ヒナに与える食料をくわえて巣の近くをバタバタと飛び回って訴えても、連写のシャツター音が鳴り響くだけ。鳥が迷惑を被っているということに気がつかない人も中にはいます。気がついていても、「これだけのシャッターチャンスはめったにないから、ちょっと我慢してね」と言いながらも、結局は撮り続けたり…。繁殖期だけの話ではなく、冬場でも、鳥たちがゆっくりと休憩している時に大人数でじゃまをされてしまいます。

野鳥撮影という趣味が良いとか悪いとかではないです。定年退職して、酒・麻薬、ギャンブル、異性に執心するよりははるかによいと、私は思いますし、屋内にじっとしているよりは外に出たほうがやはり健康的だと思います。ただ、野鳥撮影という趣味は鳥たちにとって、ある意味、迷惑なことをしているということを承知していてもらいたいです。

頭上の近くに飛んできたタカを連写で20枚くらい撮ったとします。たいていのタカは首をくるんとかしげたり、頻繁に右や左を向いたりして、「この人たちは、なんだ?」というような表情で写っています。撮影している鳥たちが、いま、どんな気持ちで撮影されているのか…ということを考える心の余裕が欲しいものですね。

(Uploaded on 1 October 2015)

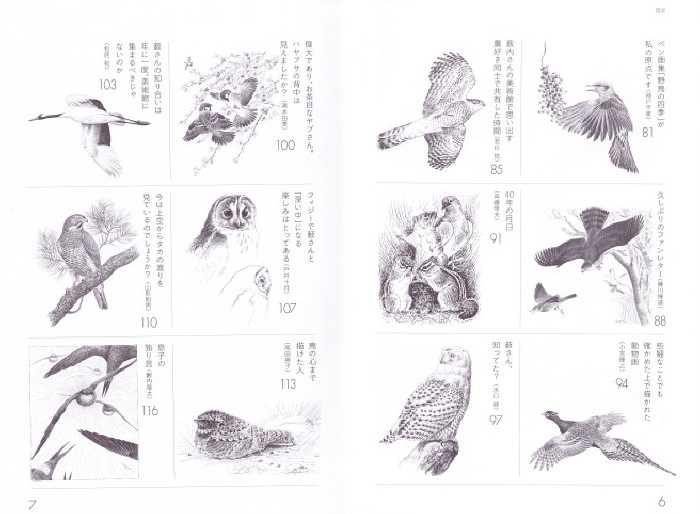

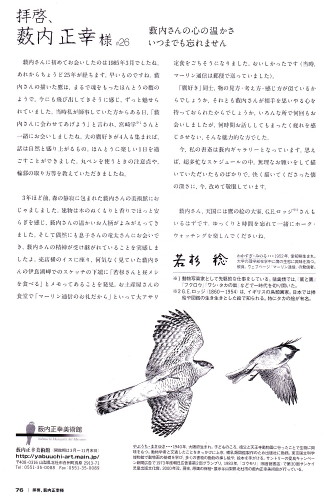

文一総合出版の月刊誌 『BIRDER』 に、2008年1月から2010年12月まで、36回にわたって連載された「拝啓、薮内正幸様」 が2月末、一冊の本になりました。このシリーズは天国の薮内正幸さんに手紙を書くという一風変わった企画でした。

購入先は、薮内正幸美術館の Web ショップ → 【 薮内正幸美術館 】 が便利です。

表示された美術館のホームページ → ミュージアムショップ → 本・知育玩具 → 美術館限定品 と進んでいくと、載っています。

今なら、ミュージアムショップの新製品案内からでも入れます。

・ 初版第1刷発行は、2015年2月27日です。

・ 薮内さんと関わりのあった36名が、文章を寄せています。

・ 薮内さんの鳥類やほ乳類のイラストが満載です。イラストを見るだけでもうれしくなります。

・ 編集・発行は薮内正幸美術館、印刷・製本は株式会社精興社です。

・ ISBN 978-4-9908015-2-6 です。

・ サイズは 14.7×21.0×0.7cm で、全127ページです。

・ 定価 900円+消費税+送料です。

・ この本が販売されているのは、薮内正幸美術館内のミュージアムショップと美術館のネット上のWebショップだけで、一般書店では購入できません。

・ 目次が下の写真のように1筆者1イラストで、6ページ36コマあって、なかなかしゃれています。

・ 最後に、館長の薮内竜太さんの「息子の独り言」と、「薮内正幸年表」、「あとがき」があります。

・ 余談ですが、85~87ページに若杉の文章があります。

なお、冬期閉館中の薮内正幸美術館は、3月21日に開館されます。新しい企画展は、「拝啓、薮内正幸様」刊行記念展 というテーマで、連載に使用した原画や、関連した+αの展示がたくさんあります。会期は3月21日~7月14日です。

(Uploaded on 1 March 2015)

タカ科のオオタカは4月頃から9月頃にかけて、一年に一回、風切や尾羽、体羽など全身の羽毛を完全換羽します。クマタカくらいの大きさになると、1年では全身の換羽が終了せず、全体が換羽し終わるまでに3~4年かかります。もっと大形の種はさらに年数がかかります。換羽期は主に春から夏で、冬は換羽をストップさせます。渡りの時期に換羽を止める種もいます。また、ミサゴ科のミサゴの換羽は、以前「マーリン通信」に書いたように、やはり特殊なもので、早い例では10月にP1から換羽を始めます。

一方、ハヤブサ科の多くは冬に体羽を中心にして換羽が始まります。一部、風切や尾羽を換羽する個体もいます。換羽のスピードは、冬はゆっくりで繁殖期には速くなります。

羽毛は、羽毛どうしの摩擦や地面などとのこすれ、紫外線やハダニ等の影響でかなり傷んでしまいます。ブッシュの中に突っ込むことが多ければなおさら羽毛は傷みます。獲物と格闘することが多ければ、もっと傷みやすくなります。傷むと飛ぶことが困難になって、もし換羽が行われなければ生きていくこと自体ができなくなります。換羽には大きなエネルギーを要しますが、鳥類には絶対に必要なものです。

換羽の研究は飼育中の個体については比較的簡単で、すでに江戸時代あるいはそれ以前から、オオタカ等についてかなり細かなデータが残されています。「星付け」といって、例えば何月何日にP1が抜けた…ということを毎日記録し続けることで換羽の全体像の把握が可能です。風切や尾羽だけではなく、体中のあらゆる羽毛の抜ける順番を調べることが可能です。ヨーロッパではハヤブサ類が主に使われていますので、ハヤブサ科の換羽はよく調べられています。しかし、鷹狩りに使われるタカ以外のタカでは、データが乏しいです。動物園等で研究されているところがあるかもしれません。一方、野外での野生のタカの換羽の研究はなかなか困難です。一番大きな理由は同じ個体をずっと追跡することが難しいことです。しかし、デジタルカメラの性能がよくなってきたことや、地道な撮影や研究をする人が増えれば、今まで以上に換羽に関するデータが集まることが期待されます。

幼鳥・若鳥・成鳥という名称は繁殖可能かどうかには全く関係なく、その羽毛のみで定義・区別されます。小形から中形のタカはともかく、クマタカ以上の大きさのタカ類、例えば、イヌワシ、クマタカ、オジロワシ、オオワシ等にとっては、換羽の研究なくして、その個体の年齢を推し量ることはできません。

今日は、中形の鷹隼類、オオタカとハヤブサにスポットを当てます。

オオタカの初列風切は、P1→2→3→4→5→6→7→8→9→10 と、実に規則正しく順番どおりに換羽していきます。タカ目の鳥はみな、この順番です。大形のタカ目の鳥はP10が換羽する前に次の換羽の波が起こり、たとえばP10よりも先にP1が2回目の換羽をすることがあります。また、大形の種には、P8,9,10が幼羽なのに、P1が三代目の羽になって、幼羽と第1世代の成羽・第2世代の成羽が同時に存在するものもいます。いずれにしても換羽は体側から翼先方向へと向かいます。

これに対してハヤブサの初列風切は、P4→5→3→6→7→2→8→1→9→10 というように換羽していきます。ひじょうに分かりにくい数字の配列ですが、下のマトリックスのような表に書いてみると、よく分かると思います。左端の縦の列の数字は換羽の順番です。ここでは、P5とP6の間などの一部は細い線で結びましたが、隣どおしの羽ですから、はじめからP5からP10までを一気に太い線で結んでも順番そのものは同じです。図の中のオレンジ色の矢印線は換羽の進む方向を、縦のオレンジ線は換羽単位 (moult unit)の境目、境界線を示しました。なお、同じハヤブサ科の中でも、種によって、換羽の順番が微妙に異なりますが、おおよその傾向はほぼ同じです。

この表から、P4→5→3→6→7→2→8→1→9→10 は、( )を付けて、P(4)→5→(3)→6→7→(2)→8→(1)→9→10 とすると、P4→3→2→1 というユニットとP5→6→7→8→9→10 というユニットの2つを合体させたものであることが分かります。P4はどちらのユニットに付けても同じような気がしますが、しかし、規則性というものにこだわってじっくりと表を見てみると、P4はP3のほうに付けなければならないことが分かります。

まとめると、ハヤブサの初列風切は、青い線の方向からも分かるように、P4→3→2→1 という換羽単位と、P5→6→7→8→9→10 という換羽単位の二つに分かれて、それぞれ反対方向へ換羽していきます。初列風切の中央付近で大きな分かれ目ができて、外側(翼先)方向への換羽と、内側(体)方向へ換羽の、逆向き2方向に換羽が進むというわけです。P1~P10 まで数字順に換羽していくオオタカとはまったく違う換羽式(かんうしき)になります。

なお、タカ目のタカの次列風切の換羽単位は4つあることが分かっています。次列風切の枚数は大形のタカほど枚数が一般的に多くなっていきますので、初列風切のように「〇〇枚ある」ということは言えません。三列風切まで含めて考えると、S1→2→3→4 という第1ユニット、S5→6→7→8 という第2ユニット、S12?→11→10→9 という第3ユニット(※ 次列風切・三列風切の中で、このユニットだけは換羽の進行方向が逆です)、S13?→14→15 という第4ユニットです。この4つのユニットごとに換羽ががほぼ同時進行していくようですが、ユニット間で、第2と第3の境目がどこか、第3と第4の境目(S12か?)がどこかということは種によって異なるようです。

ハヤブサの尾羽は、R1→2→3→6→4→5 というふうに換羽します。明らかに、最外側尾羽R6だけを特別視すれば中央尾羽R1から規則的に外側へ向かって換羽していくことが分かります。つまり、換羽単位はR1~R5のユニットとR6単独のユニットとの2つです。

では、オオタカはどうでしょうか。タカ目の鳥の尾羽の換羽は左右それぞれが内側3枚と外側3枚の2つの換羽単位に分かれていて、R1→3→2 と R6→4→5 となっているようです。これは正しいのですが、同じユニットの中でも換羽の進む方向が途中で逆になっていますので、初列風切や次列風切と比べると、(私には)「これでも換羽単位なのか?」という思いがあってしっくりしません。2つのユニットを無理にくっつけるとオオタカの尾羽は、R1→6→(3か4→4か3)→(5か2→2か5) という順に換羽します。R1→6→(3と4)→(5と2) と書いてもよさそうです。なお、オオワシは尾羽が14枚ありますから、上の2つの換羽単位で表すことはできないです。別の記述が必要です。

(注)

・ 同じ目の中でも、科によって、あるいは種によって、換羽の順番は微妙に異なっています。つまり、上にあげたハヤブサの例は、チョウゲンボウやチゴハヤブサでは、微妙に順番が異なっています。

・ 同じ種でも、個体群あるいは亜種によって、換羽の順番が微妙に変わることもあるそうです。

(Uploaded on 1 January 2015)

※ 下の記事は iPhone5/5S 用のケースですが、現在、iPhone6 用のケースも発売されています。私は、2015年6月から、6用のクマタカのケースを使っています。

動物画家・薮内正幸さんイラストの iPhone5/5S 専用のケースが発売されています。薮内正幸美術館よりライセンスを受けて開発した製品だそうです。猛禽類のペン画 「Raptors」 シリーズの絵の製品で、フクロウ、ハヤブサ、クマタカの3種類の絵柄があります。iPhone5/5S の背面に付けて使用するポリカーボネート製のハードケースです。iPhone5/5S 専用ですので、旧型の iPhone や他社のスマートフォンには使えません。当然ですが、ケースを付けたままですべてのボタンや画面の操作などは可能です。厚さ 0.9mmです。2013年9月の日本鳥学会総会(名古屋市)のブースでも販売されていましたので、見られた方があるかもしれません。購入先は、薮内正幸美術館の Web ショップ、あるいは Amazon などです。他で販売しているかもしれません。

私は2013年11月から 5S にハヤブサのケースを使っています。感想としては、

・ 薮内さんのハヤブサの絵なので、すごく気分がよい。

・ レリーフのように絵が盛り上がっている。

・ 多く販売されている一般のプラスチックケースよりも、黒い部分がやや滑りやすい。両サイドを持った時に滑り止め効果はない。

・ 定価 3,990円+郵送料+送金料は、人によっては高いという印象があるかもしれませんが、私にとっては安い買い物です(気分がよいので)。

・ でも、タカ好きな人がみんなこの「ハヤブサ」を持つことになると、私の iPhone と区別が付かなくなって、困るかもしれません(そんな心配は無用かな?)。

・ 個人的には、薮内正幸美術館の Web ショップで購入していただけると、うれしいです。

(Uploaded on 24 December 2013)

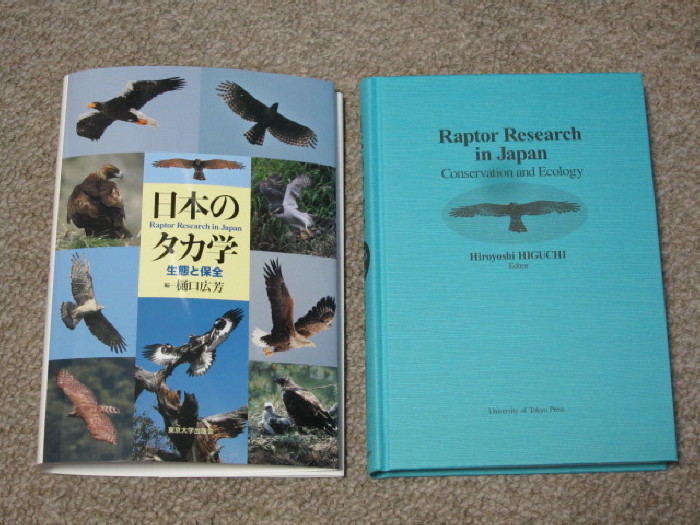

待望の、樋口広芳氏編 『日本のタカ学 生態と保全』 (東京大学出版会刊、本体価格5,000円) が2013年12月5日に発刊されました。実際は一週間発売が遅れ、12日発送となりました。ISBN978-4-13-060223-5、A5サイズ、364ページ。写真と図版は、すべてモノクロです。1,500部印刷とのことです。ちょうど1年前からずっと待ちわびていましたが、やっと発刊されて12月13日に宅配便で届きました。

東京大学出版会のHPの 「内容紹介」 では、

「生態系の頂点に位置するタカ類 … その渡り、狩り、行動などの魅力的な生態についての最前線の研究成果を紹介しながら、保全・管理をめぐるさまざまな問題をさぐる。鳥類に興味をもつ人たちだけではなく、生態系の保全や環境アセスメントに携わる人たちに必読の日本で初めてのタカ類の専門書」 と、紹介されています。

主要目次は、次のようになっています。

序 章

概 論 日本のタカ類(樋口広芳)

Ⅰ 「分布と環境利用」

第1章 イヌワシとクマタカの分布と生息場所利用(山﨑亨)

第2章 タカ類の生息環境評価と効率的な保護区の設定(鈴木透・金子正美)

第3章 オオタカの分布と環境利用の変遷(堀江玲子・遠藤孝一)

第4章 ツミの分布と環境利用の変遷(植田睦之)

Ⅱ 「行動圏と資源利用」

第5章 里山で繁殖するサシバの採食場所と資源利用(酒井すみれ・樋口広芳)

第6章 オオタカの行動圏と採食行動(内田博)

第7章 ハチクマの蜂食行動と行動圏(久野公啓・堀田昌伸)

第8章 クマタカの移動・分散、行動圏と環境利用(井上剛彦)

第9章 イヌワシの繁殖と資源利用(小澤俊樹)

Ⅲ 「渡り」

第10章 日本のタカの渡り(久野公啓)

第11章 極東地域におけるオオワシとオジロワシの渡り(植田睦之・楠木憲一)

第12章 サシバとハチクマの渡り経路選択(山口典之・樋口広芳)

Ⅳ 「保全と管理」

第13章 里山環境におけるサシバの生息地管理(東淳樹)

第14章 イヌワシの保全と生息地管理(須藤明子)

第15章 クマタカの保全と森林管理(山﨑亨)

第16章 風力発電用風車への衝突事故とその回避(白木彩子)

第17章 タカ類をめぐる環境アセスメントの諸問題(遠藤孝一)

終 章 未来に向けて(樋口広芳)

あとがき

索 引

執筆者一覧

今日届いたばかりで、まだ十分に中を読んでいませんが、1995年発刊の森岡照明氏、叶内拓哉氏、川田隆氏、山形則男氏共著 『図鑑 日本のワシタカ類』(文一総合出版) 以来の、約18年ぶりとなる 「骨のある書籍」 です。年末の大きなプレゼントになりました。

(Uploaded on 13 December 2013)

--------------

4日かかって、一回目を読了しました。クマタカの属名が昔のままの Spizaetus になっているページや、 Nisaetus が Nizaetus になっていたり、1995年が「1985年」になっているページもありましたが、気になったのはそれくらいで、結論は、「ひじょうに参考になる本」 です。今まで私たちがいろんな会に会費を払ったり、時間や労力をかけて苦労して集めた文献や論文、短報、レポート、記事などがたくさん引用されていて、しかも全体を振り返ってうまく概観できるようにまとめられています。これからタカ類・ハヤブサ類を研究する人たちにとっては、こんな手っ取り早く、いい本はないでしょう。実を言うと、若い人がちょっとうらやましいほどです…。でも、学問とか教育というものは、このようにして進歩していくものなんでしょうね。自分一人の力には限界がありますので、先人の努力をいかにして 「自分の土台」 にしていくのかが若い人には大切だと思います。

明日から、もう一回読みなおします。今度は、分からないところを分かるまで読み込み、新しい研究手法を自分なりに評価し、これからの自分の活動にいかしていきたいと思っています。

(Uploaded on 17 December 2013 追記)

「非♂A」 は、私の造語で、「ヒオスエー」と読みます。コチョウゲンボウや、チョウゲンボウ、ハイイロチュウヒをはじめ、多くのタカ類・ハヤブサ類やその他の鳥類で、オス成鳥の羽毛だけが他の性・年齢の個体と著しく異なり、幼鳥と♀成鳥 (細かくいうと、♂幼鳥・♀幼鳥・♀成鳥) が比較的地味でたがいによく似ている場合が多いものです。近くでじっくりと観察できれば見分けがつくこともありますが、野外でちらっと見ただけの時や、識別に慣れてない方にとっては区別がつきにくいものです。

そんな時に、フィールドノートに♀タイプとか♀型、♀(! これはさすがにないと思いますが…)と記録される方が多いようです。しかし、この中には♂幼鳥も入っていますので、必ずしも♀ばかりとは限りません。そんなわけで、私はずっと昔からフィールドノートに、「non♂A」とか 「non-♂A」と書いていました。最近では、「非♂A」 あるいは縮めてカタカナで 「ヒオス」 と書いています。

蛇足ですが、「非♂A」は、「非♂のA」という意味ではなく、非「♂A」 や、非(♂A)、「非-♂A」 という意味です。非が打ち消すのは「♂」だけではなく、「♂A」です。

私は非♂Aの中での識別そのものをあきらめているわけではありません。多くの非♂Aは、たとえば、

〇 脇に横斑があるかないか。あれば♀成鳥といえる種がある。

〇 虹彩の色が黄色なのか褐色なのか。……。

〇 ツミの虹彩が11月末に、灰色っぽくなってきていないか。……。

〇 次列風切の先端がとがっているかいないか。……。

〇 多くの部位の羽縁に淡色部分があるかないか。……。

〇 背中などの背面に灰色味が強く出ていないか。……。

〇 事故換羽で生えてきた成鳥羽が体のどこかにないか。……。

〇 背中や腹部の一部あるいは風切で、すでに換羽が始まっていないか。……。

〇 体全体に比べて、プロポーションとして、頭が大きく見えるかどうか。……。

〇 翼全体のシルエットととして、翼が膨らんだ印象はないか。……。

〇 換羽によって風切の先が不揃いになってはいないか。……。

これらによって、♂幼鳥・♀幼鳥・♀成鳥の区別が付くことが多いですので、私は常にチャレンジしています。遠すぎるとか、観察時間が短すぎるとか、風が強く気象条件が悪いとかで、どうしても区別できない時だけ、ノートに「ヒオス」と書きます。はなから、あきらめることはしないです。

【提案1~2】は、このフォルダーの中、

12.08.12付け、 【提案1】 「翼先分離数」 をやめて 「翼先突出数」 を使おう!

13.02.18付け、 【提案2】 「鷹隼類」(ようしゅんるい)という言葉を使おう!

に、書きました。ぜひご覧ください。

(Uploaded on 11 October 2013)

動植物で、雌雄の大きさや姿形が異なることを、「性的二型(性的二形)」 と言います。節足動物、特にクモ目などでは、「とてもこれが同じ種のオスとメスだとは想像もできない!」 というような例が見られますが、タカ類・ハヤブサ類の場合はそれほどの極端な例はなく、雌雄で色彩が違うことや体の大きさが違うくらいの程度の例が多いようです。

さて、何かを研究しようとしても、タカ類・ハヤブサ類の基本データがなかなか見つかりません。翼長、尾羽長、嘴峰(しほう)長、ふ蹠(ふしょ)長は今の文献等でもある程度は知ることができます。しかし、全長、翼開長は、一部の図鑑を除いて、あまり書いてありません。また、体重は例外を除いてどの本にも書かれていません。これらが書かれていない理由としては、

〇 「全長」 は、標本の首をどの程度の力で伸ばすかによって、「翼開長」 は、翼をどれくらい引っぱって広げるかによって数値にばらつきが出てきてしまう。つまり測定者によって数値が異なってしまう。

〇 「全長」 は、嘴から胴体、尾羽までをまっすぐに伸ばして嘴の先から尾の先までを単純に測るので、長い尾のオスと短い尾のメスでは比較のしようがない。また、胴体に比して長い嘴や長い尾羽を持つ鳥は全長からは胴体の大きさのイメージがつかみづらい。

〇 「体重」 は、季節によっても違う。渡りの前と後ではかなりの差がある。また、衰弱して保護されたタカ類・ハヤブサ類は当然ながら体重が著しく減っている。死体として拾われた個体は、そのきっかけとなった死の理由によってデータの信頼性が違ってくる。死後の経過日数にも影響される。

〇 同じ人が、たくさんの (サンプル数の多い) 自然状態の標本にあたって計測をしなければならないので、かなり、たいへんな作業になる。

こんなわけで、全長、翼開長、体重は客観的なデータが得られにくいとして、文献等にも記載されていないわけです。しかし、鳥類の全長や体重という数値は、人間の身体測定でいえば 「身長」 と 「体重」 ですので、ほんとうは一番知りたいもののはずです。私は、タカ類・ハヤブサ類の 「標準的な」 体重を詳しく知りたいです。

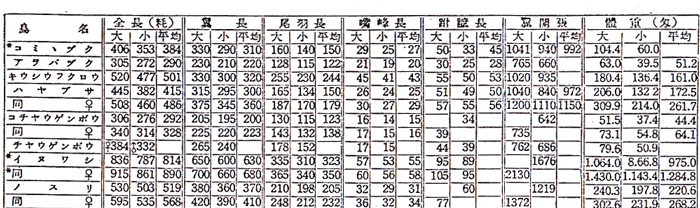

良い資料がありませんので、昔のデータを今も使っています。それは、榎本佳樹著 『野鳥便覧』 下巻の巻末に掲載された 「日本産主要鳥類測定表」 です。1941年 (昭和16年) 6月、日本野鳥の會(会)大阪支部発行、柳原書店発売で500部印刷とのことです。なんと72年前の本です ( 『上巻』は昭和13年発行)。昔は鳥類専門の採集人が鉄砲で鳥を撃って収集し、鳥学者に渡していましたから、野生の状態に近い数値が得られたはずです。こういうデータは、今はバンディングや、特別な許可が下りた捕獲でしか得られませんが、大型のタカ類・ハヤブサ類となるとなかなか難しいです。今の時代にこれをやろうとするとかなり大変で、環境省が本気になって計画を立て、鳥類の基本データを集めるというプロジェクトを立ち上げないかぎり、とても不可能です。

榎本佳樹著 『野鳥便覧』 下巻より、 「日本産主要鳥類測定表」 の一部 (169ページ)

ごらんのように、「體重(体重)」などの旧漢字が使ってあり、鳥名も、「コチャウゲンボウ、チウヒ、ハイ丶ロチウヒ、オホタカ、ヲジロワシ」などとなっています。重さの単位は「匁(もんめ)」です。1匁=3.75グラムです(余談ですが、現在製造されている五円硬貨は、ジャスト1匁の3.75グラムでできています)。

さて、この表からタカ類・ハヤブサ類の♀と♂の体重比がいくつか(♀が♂の何倍か)を計算してみます。雌雄が完全に相似形だと仮定したら、全長の比率を3乗してやればいいはずです。実際、風切羽や尾羽の長さの相対比は雌雄で多少異なるのですが、体はほぼ相似形と見てもよさそうです。計算式は、(♀の全長÷♂の全長)×(♀の全長÷♂の全長)×(♀の全長÷♂の全長)でいいです。これで計算してみると、実際に(♀の体重÷♂の体重)とほとんどが一致します。上の表でも小数点以下2桁までみごとに合致する種もいます。

この表から計算した、タカ類・ハヤブサ類の体重比 (♀の体重÷♂の体重)は小数点以下2桁で、数値が大きい順に、

ハイタカは、(388÷316)の3乗=1.85(※1)

ハヤブサは、261.7÷172.5=1.52

ツミは、36.2÷24.0=1.51

オオタカは、252.5÷174.8=1.44

コチョウゲンボウは、64.1÷44.4=1.44

クマタカは、708.6÷495.8=1.43

ハイイロチュウヒは、115.4÷82.2=1.40

イヌワシは、1284.8÷975=1.32

ノスリは、268.2÷220.6=1.22

※1 ハイタカはこの表の中に平均体重が記載されてないので全長から計算しました。

他のタカ類・ハヤブサ類は標本数が♂1例♀1例のものばかりですので、あいまいな結果になるかもしれないと思いながら計算してみましたが、やはり役に立つ数字ではありませんでしたので、ここには数値は書きませんでした。

ほんとうは、おもしろい相関関係が一目で分かるグラフを作成する予定でしたが、やはり基本データがそろいませんでしたので、いったん断念します。できたら、また挑戦します。

ただ、上の数値を見るだけでも興味深いことが分かりますね。つまり、「鳥類など敏捷な生きものを多く捕食するタカ類・ハヤブサ類ほど、相対的に♀が♂よりもかなり大きい。とくにハイタカ属のタカは顕著」 ということです。ただ、アカハラダカ等のように、該当しない種ももちろんいます。サシバやハチクマ、ノスリなどは数値が比較的1に近いです。

【注】 『野鳥便覧』 の一覧表には、それぞれのタカ類・ハヤブサ類のサンプル数が書かれていませんので、上記文章の一部に、私が気付かないような正確な数字でないものが含まれている可能性があります。

(Uploaded on 1 September 2013)