天王町・市野町・笠井町などは。

浜松風土記

会田文彬

昭和28年12月

浜松出版社

には収録されていない。浜北市同様、地場産業、進出企業による工場立地などで、工業集積が進み、合併の必要がなかったためだろう。この項のとしたものは

わが町ながかみ

藤田章司他

浜松市長上公民館編 平成2年11月刊

長上いろは郷土史

齋藤保著

私家版 昭和58年6月刊

わが町 天王西 現代史

竹山勝茂著

静岡新聞社 平成3年刊

いずれも中央図書館郷土資料室蔵

図は

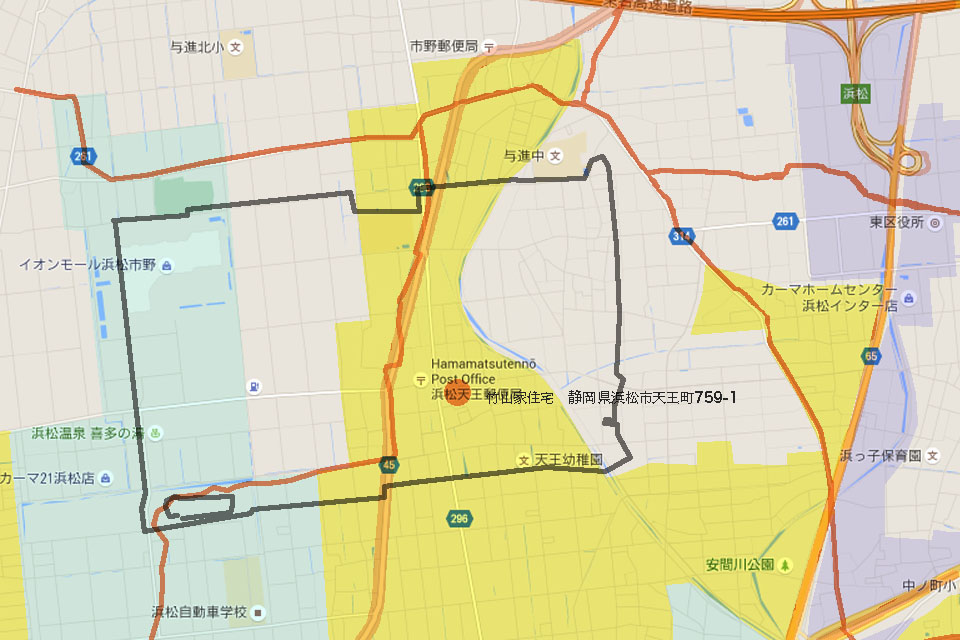

https://www.google.co.jp/maps/

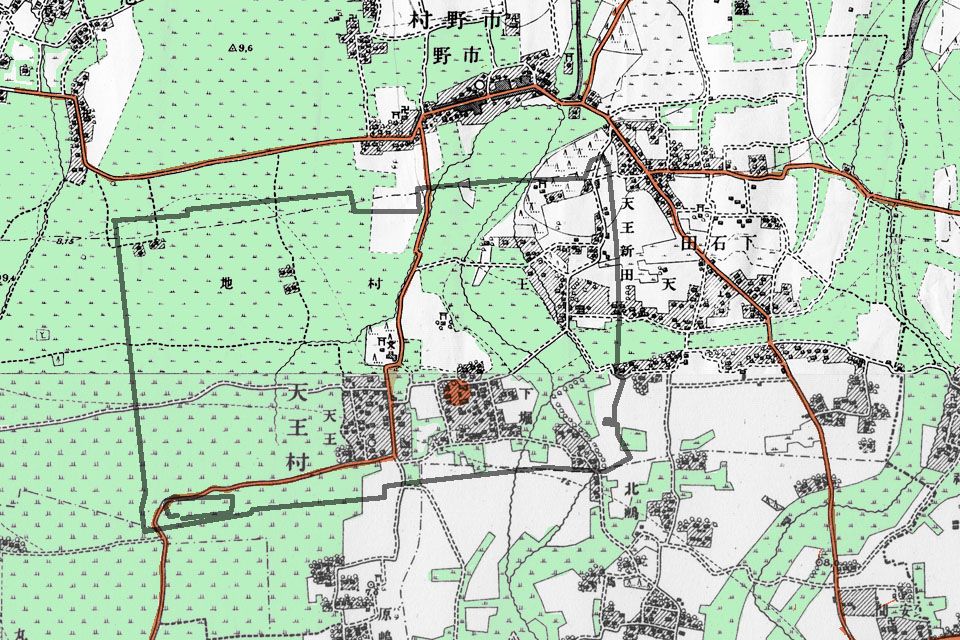

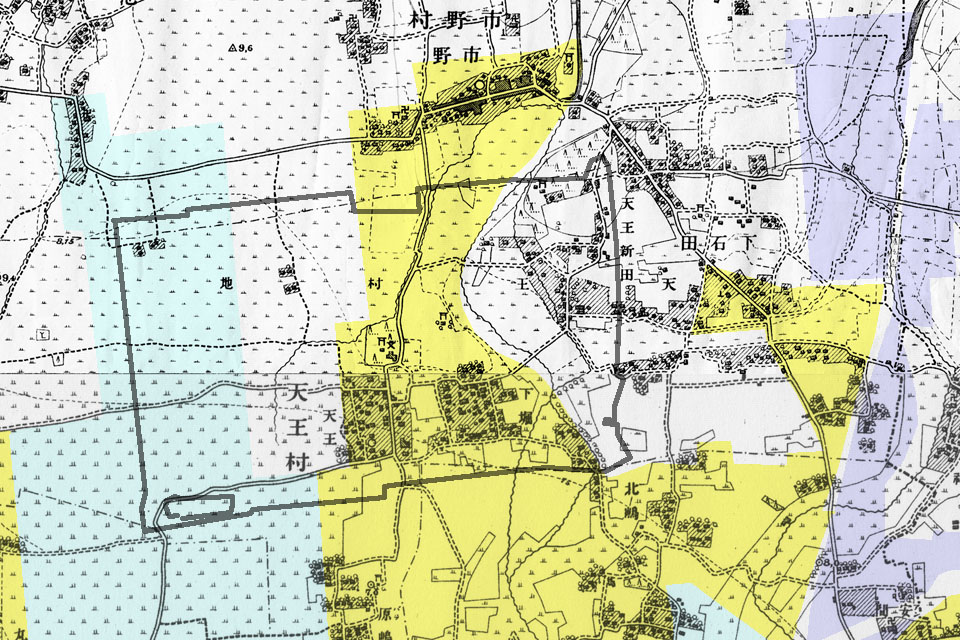

大日本帝國陸地測量部明治23年測圖2万分一地形図「濱松」

浜松市役所 都市計画図

http://www2.wagamachi-guide.com/hamamatsu/tokei/map.asp?mpx=137.773633&mpy=34.735981&mps=10000&aky=249161E203A12

など参照

浜松風土記

会田文彬昭和28年12月

浜松出版社

天王町

奈良時代から平安時代まで、東海道は本坂通しから遠江国府(現在の岩田市役所)に向かう、のちに姫街道と呼ばれるものもあった。1192年に源頼朝が征夷大将軍の位を求めて上洛した帰り、橋本宿で浜名川を渡ったとあるので、徳川家康の東海道に当たる男街道もあったのだろう。伊庭遺跡がその頃の敷知郡家とも言われている。このころにも

|

|

|

|

|

| 684年 | 白鳳南海地震 | M 8.0 -8.3 | 東南海・東海地震連動 |

| 715年 | 三河国 遠江国で地震 | M 6.5 -7.5 | 天竜川が塞き止められ、数十日後に決壊して洪水。勅により津毛利神社勧請・奉祀 |

古代の天王町は天竜川の氾濫原で、あちこちの微高地に人々が住んでいただろう。天竜川は現在の川筋だけでなく、いったん洪水が起きると曳馬川、芳川、安間川と、流れを変える暴れ川だった。明治23年の地図の水田に着色すると、昔からの村々の様子がわかる。天王町は西、東、天王新田の3つの集落から成り立っていることがわかる。

なぜ天王町というかはよくわかっていない。大歳神社の祭神に素戔嗚命があるので、牛頭天王からきているのではないかとも言われている。牛頭天王は身長2.7m、頭の長さ0.9mの、牛の頭を持つ魔神で、大災害を引き起こすとも、信心すれば大災害を防ぐとも言われて、江戸時代に流行したことがあるそうだ。

江戸時代に入っても市野宿は脇往還の重要な宿場だったようだ。宿場の出入り口には神社が設けられ、街道がクランク状になっていることがある。戦争の時に敵がなだれ込んでくるのを防ぐ作りだ。市野宿西側では本来直線だった街道を南に曲げてクランクを作ったと思われる。

浜松宿から秋葉山への秋葉街道は江戸時代に多くの人が行き来した。笠井街道も秋葉街道の一つだ。笠井は周辺の農村地帯で作られた綿織物が集まる市場であり、秋葉神社まで行けば、信州の商人との交易ができた。明治23年東海道鉄道が開通すると、今度は近郷近在で織られた反物は笠井街道を通って浜松駅に運ばれた。

織物の機械化が進むと、大正末期には市野町に市野織物工場が操業、戦後天王田面と呼ばれて、新田開発が難しかった天王町を埋め立てて、近藤紡績が工場を作った。昭和18年に始まった中島飛行機のエンジン工場が現在のイオンだろう。

天王新田に生まれたのが建築家の中村與資平だ。天王東の竹山家とも縁続きだ。東京へ出た竹山家では文化人のサロンのようなことをやっていた。正田美智子さんもそこへ行ったことがあり、皇太子の結婚相手を探していた小泉信三さんに紹介されたそうだ。

天王町でも、裏通りへ入ると昔ながらの道が残されているが、市野には現在でもあちこちに昔からの姫街道が残されている。都市計画では天王西、天王東、市野町が住宅地域、天王田面のショッピングセンターが開発当時の工業地域となっており、天王新田、下石田町は市街化を望まないで、昔ながらの近郊集落の姿を選んでいることがわかる。

都市環境を守るためには、こうした都市内部の生産緑地が重要だという点が、最近見直されているところだ。