次の本に浜松日建工科専門学校周辺の昔の様子が描かれているので、書き出してみた。

割と新しい本だが、昔から60年ぐらい前までの町の様子が詳しく書かれている。

- 町名の順を海老塚から近い順に右回りとし

- 旧字体を残し

- 漢数字を算用数字に改め

- 点と丸を増やし

- 行替えを加えた。

浜松市史編さん室によれば「新聞記事で、出典がはっきりしないものもある。」との事なので、その点に注意して読むのが良い。

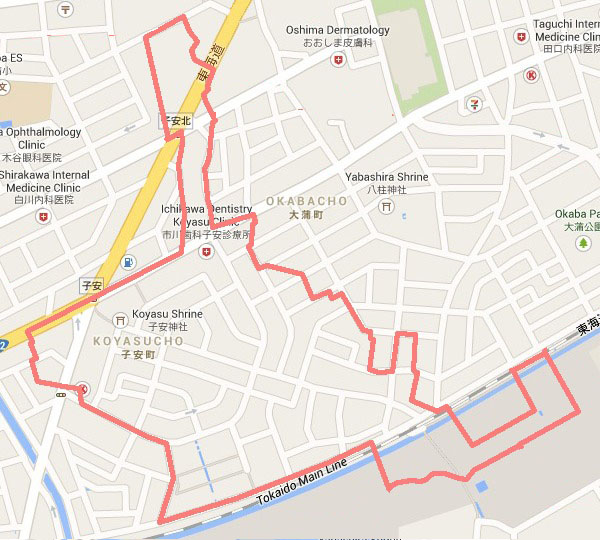

図はhttps://www.google.co.jp/maps/に町境を記入。

蒲地區であるが古くは植松ケ原といった。良馬拾遺(杉浦國頭随筆二百四十年前)に

昔治承の頃、池田宿長者が娘侍従といいけるは、容姿めでたければ、内府宗盛これを愛で、京に召し置き給いけるに、母の湯谷したいて惱みける故、侍従内府へいとま申して都より歸り、この植松まで來にければ、相知る人に逢い、母のやまい如何にとたづねければ、この程快くましますと言いける。

侍従殊に悦びてこの池の水をむすび、手洗して日頃祈り來りぬ都の清水八幡に向いて、遥かに拜みける。さる故にこの池を湯谷が池とはいう。

されど後に里人田となして湯谷が田と言いけるを、今はその田の所をだに、知る人なくなり侍りぬ。

又明暦の山吹日記を見ると、承久から仁治寛元にかけて、此所は植松の里という色里で、多くの遊女が簾の蔭から、通りがかりの男を覗いて媚を投げ、此所に一夜の夢を結ぶ旅人が多かつたことを傳えて、

ここの芳川に架かる「琵琶橋」も史上有名である。圓通寺の

正徳18年4月7日、播州姫路の城主榊原正岑と、藝州廣島城主浅野吉長の行列が、この植松の並木で行違う時に間違いを起し、同家の武士200名餘りが、入乱れて斬り結んだことが庚申記に載せてある。死傷の武士60人というからかなりの乱斗であったに違いない。

その後も天保時代植松十人斬り、文久元年6月には「植松の仇討」などというのがあつた。昔を忍ぶ松並木が今も残つている。

舊蒲村下と稱し、昭和14年浜松市に合併して子安町と改めた。

蒲冠者範頼の子範倫の安産を願つて、子安神社が森の中に鎮座している。

子安はやすやすと子を生む、安産で木之花佐久夜姫(木花開耶姫)息長足姫(おきながたらしひめ)と誉田別之命(ほむだ

わけのみこと)の三柱の神々が神徳あらたか。

木之花佐久夜姫は高林町の巻にもあるが、おきながたらしひめの命は古事記に「息長帯比賣命」日本書紀には「気長足姫尊」としてある。また大帯日姫ともいう。御父は息長尺彌王、御母は葛城之高額姫にまし、幼き時より聡明叡智、容姿壯にましまして、仲哀天皇の2年立ちて皇后となられた。

自ら政事を攝し給うこと69年に及び、崩じ給うて神功皇后と申上げ、また誉田別命は、品陀和気命、大柄和気命、誉田天皇、胎中天皇とも申し、後ちにおくり名して應神天皇と申し上げた。

神功皇后の御子にます、子安神社はこの三柱が祭神である。

此所は往古東海道の宿駅で、子易の森とも稱したと伝はる。東海道名所記は、浜松附近の宿駅順路を、

著名な算数学者芝軒伊藤六平は、嘉永6年子安町で生れ、茶道・華道・射的・俳諧・圍碁・將棋・謡曲にも達し、6万石浜松領の中に芝軒に及ぶ者はなかつたといわれた。芝軒の孫豊太郎及び伊藤俊作・同清平らも知名人。

大昔は遠江國蒲の庄、又は蒲の御厨とも稱した。

「御厨」とは伊勢大神の「御田代」の意をいう。

常盤御前が生んだ源義朝の第二子、乙若丸が13才の時、この地に来て、14才で元服し、蒲冠者三河守源範頼と名乘つた。兄は今若の頼朝、弟は牛若の義経である。

後ち28才の時に兄の右大將頼朝ににらまれて、鎌倉に送られ、自刄して相果てたとあるは表面のことで、実は世を捨てて鎌倉大寧寺の僧となった。

範頼には、弟義経程の罪があったわけではない。ただ母の常盤御前は元来が、近衛天皇の皇后に仕えた女官で、義朝死後3子が助命になると、清盛入道の寵を受け、4年後に六波羅の御殿を下つて、大蔵郷藤原長成に嫁し、その妻になってからはるばると蒲の庄に範頼をたづねて來た。これが頼朝を疑はしむる原因となった。

さて範頼は此所にいるとき蒲大神の司、蒲氏の娘と契り、一子清倫を擧げた。大蒲町から東南数丁を距て、舊浜名郡飯田村龍泉寺境内には、範頼の別荘跡・供養塔・馬塚など、昔をしのぶ数々の遺蹟が現に残っている。

さすがに源氏の棟領左馬守義朝の、御曹子の別荘だけあって、豪華極まりなく、その庭園の美、またたとえようもなかつたといわれている。蒲の神司検校家で、当代文化の粋を集めて、範頼のために絢爛な別荘を、築き上げたことは想像にかたくない。

大浦町は浜松市内の東海道筋最東端、浜松放送局のある所で、昭和14年に合併した。範頼のことにつき曳馬拾遺は

「源平紅涙史」には、源義経とその弟浦冠者範頼ほど、死に場所のあいまいなものは歴史にもその類が稀れだとして、

義経は文治元年鎌倉を発した、多田行綱の兵に追いつめられ、京都より九州に渡ろうとしたが果さす、一たん吉野山にかくれてから、北陸道—陸奥の平泉に落ちのび、秀衝によって衣川に館を得たが、秀衝の死するに及び、その子泰衝に計られて、遂に5年3月1日、歳31才を一期とし、自刄して相果て、その首が鎌倉の頼朝に届いた。

又実は陸奥より北海道に落ち、それより沿海州を経て満州に渡り、清朝の聖祖たる愛親覺羅氏の祖先になつたとは、果して何れが眞であるか、更に又蒲冠者範頼が、浜松の浦の莊から鎌倉に下つて、自刄して相果て、或は僧になつたといわれているが、その兩説ともおいそれと受取れぬふしがある。

などと論じている。由来歴史というものは、書き残された文献によって相違がある。現今でも社会の出来事を新聞紙が報導するが、たとえば殺人事件にしても、新聞によつて、同じ事件で内容の異る例が極めて多い。一新聞だけを讀む人はそのままを信じ、三種、五種の新聞を讀む人は違つているので、迷う場合がある。

舊長上郡蒲の御厨、後ち浜名郡蒲村大字神立で、昭和14年浜松に合併した。蒲の莊の神域で古くから蒲神明の宮が鎮座している。

三代実録に「貞観16(874)年5月11日正六位上蒲大神に従五位下を授く」とあり、貞観16年は今を去る1,073年前清和天皇の時で、創建はさらにすっと遠く蒲の祖越後守仲擧が遠江国蒲24郷を領して権勢をふるつた天長5年に伊勢大神宮から御分靈を勸請したもの。

浜松第一の古社で今も老樹鬱蒼として幽趣が濃い。杉浦国頭は

この辺の村々は総て蒲の庄というなり。さる故に蒲大神の神主檢校何某の住める所をば、上村とも大蒲ともいうなり。

東鑑、建久6(1190)年3月に遠江国蒲に厨をよせられし事巻の十に見えたり、この御厨ということは伊勢の大神の御田代をいえり。国々にみな御厨あり。この国にも山名郡鎌田の御厨(磐田郡)この長上郡蒲の御厨、又引佐郡都田村の御厨などあり。3ケ所とも内宮外宮の神をいわいて今もなお崇めまつれり。又この蒲大神の神司檢校家は三十餘代を傅えてこの神を祀りける。この家元は藤原氏なりけるに平治の世みだれて後も源範頼をこの家に預け置かれける。

範頼ようやく人となり給いて彼の家の娘と契りて一人の子なんありけり。この子家を繼ぎてこれを源清倫という。さる故によりて今は源氏とこそなりにける。

この家は久しく世々を傳え、鎌倉右大將家補任によりて始まり、世々のしるし文どもは記すにいとまあらざれども、火災ありて彼是なくなり今殘れる文ども合せて36巻あり。

相州鎌倉洲崎村南にある海藏山大寧寺寳物、範頼画像一幅、同筆和歌一幅牌裏に天文9年6月13日とあり、寺絶えて藥王寺より兼帯せし時住持斯くいえり。

と傅へている、現に蒲神明宮周邊の各町を一括總稱して蒲地區と呼ぶ、功勞者に故鈴木初蔵らがある。

舊浜名郡蒲村字將監名と稱した所。昭和14年浜松市に合併して、名を切り捨てて將監町と改めた。町名の起りは多説あるが、戰國時代に蓮如上人を中興の祖と仰ぐ一向宗一撥があり、宗徒は日本六十余州に散在し加賀國では守護職富樫家を倒し越前の浅倉、越後の上杉、駿遠三では今川、織田、徳川の諸將を苦しめた。

頭首は舊屋形吉良義諦、副頭首酒井將監で、蒲のこの地には酒井將監が立寵って、駿遠三の僧宗徒を指揮した因縁によって、將監名と呼ばれたともいう。

当時家康は岡崎にいて、岡崎専福寺と浜松普済寺の僧を使者として、蒲の庄に差し向けたが氣の立っている門徒は、却つてこの二人の使僧の、首を切って血祭りにしようと騒ぎ立てたので、二僧はこれは堪らぬと頭を抱えて逃げ歸った。

酒井將監は徳川方の御家人や浪人者を狩り集めて気勢をあげ、主従は三世であるが仏祖如来は未来永劫の賴みである、と信じて主に背いたものが多く、家康の妹婿荒川賴持や本多彌八郎といつた、智謀の舊臣まで將監方に馳せ參じて「進足者往生極楽世界 退足者堕落無限地獄」と記した旗を兜の真向に打立て颯爽とこの地に構えていた。

永禄7年2月大久保忠勝、酒井忠次、石川數正、大久保忠佐らが身をもって將監に歸順を勸めたので、將監も心動いて3つの條件を提出して、それが叶えられるなら降伏すると申出たが、家康は

これを聞いて酒井將監は解決のつかぬ内に、今川氏眞を頼って駿府へ逃避し、結局一撥側の敗北となった。彼の追分町通りに碑のある夏目次郎左衛門正吉も、この一撥に加わつて徳川方に捕虜となった人である。

一向宗の肇祖親鸞上人は幼名若松麿、8才で出家し建仁元(1201)年法然上人に謁し承元元(1207)年配流。赦されて後ち諸國を巡して居を定めず、弘長2(1262)年に九十歳で歿した。世に見眞大師という。また黄檗宗の名僧磯部石窓は元和7(1621)年この將監名で生れ、金指寳林寺獨湛和尚の弟子となり、後ち延寳5(1677)年に天神町の大雄庵を開創した。

「將監名遺蹟」は彌生式後期のもので土師器、須恵器などが出土している。

宮竹の酉で神立の北。田畑渺々として、詩情をそそるような土地である。

「塚」は「堤」に通するが御陵、墳墓にも通じ、ここの地名は「蒲の郷」由緒の遺蹟に起因しているとされる。古墳時代から奈良平安朝へかけての濱松の文化は、先ず蒲24郷にかなり長期間にわたつてもたらされ、それが戦国英雄割拠時代から、封建制の確立した徳川時代初期に及んで、天龍川だった馬込川を越えて濱松に移った。

濱松地方の最古の社、千餘年も前に蒲神明が壯麗に鎮座された、歴然たる事実によって見ても、蒲の文化か濱松よりも先きに、根を張つたことは爭えない、西塚は大正14年蒲地區全部と浜松市に合併した。

舊蒲村大字宮竹と稱し、昭和14年浜松市に合併した。

地名の起因は古く、蒲神明の宮の神領地で、宮の在す所に大きな竹林があった。竹は丈または長の意とも、高の転ともいい、丈高くすくすくと延びで行くが、

舊蒲村の大字で、昭和14年浜松市に合併した。

治維新までは西北えお上、東、南を下といい、子安町を下と稱したのに對し、此所は天王原島の西、蒲大神の北に当るので、古くから上西、又は上と呼ばれていた。

宗祗法師が永い間滞在して、有名な「世にふるは-」の句は、この上西の地で詠んだものという。宗祗は一生を旅から旅に過ごし西行、芭蕉と並稱せられた人であるが連歌系統のせいか、この句の外には何も殘していない。

箱根湯本の早雲寺に宗祗の墓があるが、墓石だけで遺骸は埋めてなく、何所の旅で葬られたのかわからない。

西北は方位でいうと「いぬい」に当たり、1年の月にとれば11月をさし、かみと反対に「しも」という。その名儀は奥義抄に

舊蒲村大字丸塚と稱し、昭和14年浜松市に合併した。

地名の起因は、古代貴族文化の圓墳より発祥したといわれ、又文治年間、平家の落人主従が此所え辿りついたのを、訴えにより鎌倉から軍兵が来て首をあげた。その時主の侍は少しも騒がす黄金作りの太刀を差出し、都に向い端座して佛名を唱え、完爾と首級を擧げさせて、みごとな死を遂げた。鎌倉の軍兵はその風龍に感嘆し、これは名のある公達であろうと、その懐中から出た歌葉一巻と共に懇ろに葬り、丸塚を築いたという。

陵(ミササギ)とは天皇、皇后の御墓で又山陵ともとなえ、もともと小山をいうのであるが、天皇の御陵はその壮大なこと、恰かも陵(こやま)のようなのでミササギというわけ。

ミササギは御狭狭義の義で、小山の如く築いた意である。

今の義解に

永禄11年から12年にかけて、武田信玄方の智将として世に知られた、秋山伯香守晴近が、遠江の占領を企て、周智郡乾の庄(犬居)の天野宮内右衛門の手引によつて、この丸塚の地に小さな砦を築いたことがあり、これがやがて武田、徳川が断交し、三方原合戰勃発への口火となった。

教育家伊藤與策は、安政3年8月豊田郡白拍子村に生れ、丸塚の伊藤安五郎の養子となってから、滅私育英事業に粉骨し、袖紫ケ森に頌穏碑が毬てられた。

元白脇村大字楊子と稱した所で昭和14年浜松市に合併した。地名の起源は不詳。

國學者内山眞龍の門人斎藤直樹は楊子に居を構え、毎月16日浜松城に登城して若侍達に國学を講じ、後ち江戸に出て一家を成し、上野東叡山の座主で輪王寺宮と稱せられた、北白川官能久親王の寵遇を蒙り、明治2年84で歿し芝白銀の西光寺に葬つた。

楊子町は浜名郡芳川村參野から、大橋を経て磐田郡掛塚町に廷する浜松、掛塚南線の要路に当り、近年著るしく發展を遂げた。

馬込川楊子橋は下流の三島橋と共に昔から名高い。六所紳牡、林泉寺等がある。

往古白須賀方面から篠原、楊子を通って芳川・飯田方面へ進む交通路のあつたことが史家に想像されている。

遠く450余年前の明應の頃から、この地にしばしば妖蛇の怪があつたことは有名である。文亀年間大和國から修験者が下つて來て荒い禊祓を行い、

この町の北端から今の淺田町變電所附近までを、龍ケ淵或は龍ケ崎といった。往古は遠江灘の水面で青波が打ち寄せ、老松翠を連ねて聳えていたといい、又遠江灘に績く入江(湖水)であったともいうが、それは七百年或は千年以上も前のことであろう。

天文の頃草のみ生い茂つて茫々たる地であつた龍ケ崎へ、都から來た僧宗圓がこの土地へ庵を建てた。里人は「この土地は龍神の怪がある故、人の住む場所ではござらぬ。」といった。

しかし宗圓はそれに耳をかさず、庵を建て終つて住み込んだが、ある日ふと天井を見ると、六尺に餘る蛇が這い廻つている、

下僕に命じて取り捨てようとすると、蛇はうろこが逆立ち鎌首をもたげて眼をきらきらと輝かせ、下僕は手が出せなかった。宗圓は怪しみ自ら杖を取って突き落し樋に入れて天龍に流した。

その翌日も同じような蛇が出て来て這い廻る、宗圓が杖で追い立てると、その蛇が走って行きこの邊一帯の青草が忽ち枯れ果て大きな石まで砕け散った。

いかさま不思議と宗圓が経文を唱えると、蛇は法力にまけ力抜けて動けなくなつてしまった。

宗圓が近寄りてよく見ると、色は紅の如く二つの耳と四本の足があり、うろこは金色に輝いて世にも珍しい怪蛇であった。

宗圓が又も経文を唱えると、一点の黒雲が出て怪蛇を包んだと見る問にその姿は消えてしまった、以来この土地に蛇の怪異は全く絶えた。

宗圓は藤原鎌足の末えいで宇都宮座主となつた高僧だと傅えられる。

古くからの瓜内村で後ち白脇村に属し、昭和14年浜松市に合併した。地名の発詳は多説區々。浜松紳壮、六所神社、契瑞寺、成金寺等があり、それぞれの由來と史傅を持つ。齋藤菊平は人物であった。

濱松城の徳川家康は武田信玄との戰に勝目がないので悲壮であった。この時家臣天野三郎兵衛の召使う無学の下女が、不思議な夢を見て

勘問の道場を傳馬町教興寺だ、という説もあるが記録はなく、遠江風土記傅にも

阿弥陀寺の外に神宮寺がある。

三島町の故土屋善次郎方を俵端」と人が呼ぶ。口碑によると家康三方原から逃れてこの地に入つた。その時たまたま土屋家で屋根替していたのをみて、つかつかと屋根に上り俵の端を被り屋板葺男に紛れて難を逃れたという。善次郎の子善亀は陸軍大佐、中山誠一も人物であった。三島町は元白脇村で昭和14年浜松市に合併した。

舊天神町村大字馬領家と稱し、大正10年4月浜松市に合併の後ち「馬」の字を削つて領家町と改めた。

地名の起因につき遠江風土記記に

馬領家 者古郷家之所在也

此地無傅説

と載る。これは領屬の意で、遠く奈良朝以後大寺社の領地であったり、権門の私領荘園としての由緒をもつと土地であることに間違いはない。

その領地を管理して役人が後ち土着して農耕武士となり、よく土地を開墾していわゆる兵馬と食糧を一手に獲得した。古事雑談抄に

七草はセリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベ・タビラク・ヌズナ・スズシロの七種の若菜で初めて禁裡に參らせたのが千餘年前の寛平年中であるから起源は古い。

七草の初若菜を生土神や祖先の靈に供えて食すれば万病なく、年中邪気を除くとしてあつたが、多くおかゆに炊いて食べた。七草粥は足利氏の家風に初まるとの説と、足利時代から自然にお粥になったとの説がある。相當古い習はしであらう。まだ春の七草に對して秋の七草もある。

向宿町の南東に位し、東は芳川村に接している。榮透寺は西傳寺の末寺で應安年中の創建である。河村榮三郎は市政につくした。原野谷嘉重、松田蔵太郎らがあった。

浜松風土記

会田文彬

昭和28年12月

浜松出版社

植松町

浜松より東の大路にあり、今は植松の村という

永享4年9月23日、室町の將軍富士御覽すみて登り給う時、おりから堯孝僧正の歌に

千代經べき種をや君に譲るらん

けふわけすぐる植松の原

とある。永享4年は今から520年前である。それよりさらに250年前の治承年間には、名高い湯谷ケ池という池があつた。矢張り曳馬拾遺は

と記す。

植松の里はその頃昔に聞えし色里にて、川岸に沿い流れに臨みて家々ならび、蒲柳を引結び藪をたたみてめぐらし、、

などと害いてある、蒲廿四郷の植松の郷から植松村、さらに蒲の大字となつて昭和14年、浜松市に合併した。

水ばかり水の味なり雲のみね

は稲垣榮枝の句碑である。

子安町

浜松城・諏訪大明神(中島)・植松の橋・天王の社・みかたの原・はし葉・鳥居松・藥師堂・あんま橋・町屋(中の町)・子易の森・池田宿跡・大天龍・小天龍

と、行きつ戻りつ害いてあるが、この名所記にある子易の森が、今の子安町であるか否かは不詳。

大蒲町

三河守源範頼は、此所にて育ち給いけるによりて、世に浦の御曹子とはいうなり

と書く。また清倫にも子孫炉あつたとみえて、範頼より四繼の子、吉見孫太郎義世、そむくことある故に永仁4年11月に、鎌倉龜ケ谷にて北條貞時に亡ぼされて後ち、かの末なくなりにけり。

と述べている。

將監町

の2ケ條まではよいけれども

とあるは虫が好すぎるとて許さなかった。

西塚町

宮竹町

竹は一年に長じて堅きこと木にまさる

直きこと並ぶものなし

本より末まで筋を違えず

枝葉正しく節は月のみちかけによりて

上下となる15日ついたちみそかわ平也

又枝を以って陰陽を分つ

植ゆるに東西に陰陽を向はせぬれば生々す

陰陽を見分くるは初めの枝の一本が陽也男也

一本が陰也女也

大小によりて節の配り正しく

これを和と訓う

即ち皇祖神に象る

と禁裡抄に記す古義から、宮竹と名付られた。

子安町の北で西塚町に接し東は浜名郡和田村である。

上西町

11月、霜しきりに降る 云々

とあり、新井白石は「しも月ということ漢にても古くいいし事なれど、そわ9月をこそいいけれ。

わが國にては11月をいい、方位は西の上なり。

としている、和訓聚には

しも月は霜月の義、霜降る故月の名とせるは、1月をむつき、2月をきさらぎ、3月やよい、4月うづき、5月さつき、6月みなづき、7月ふみづき、8月葉月,9月なが月、10月かみなづき、というが如し。

としてある。

丸塚町

帝皇の墳墓は山の如く陵の如し 故にこれを山陵と訓う

とあって、陵といえば天皇の墓に限られていたが、孝謙天皇の御宇、特に勅があって、母后及び聖武天皇の母后の墓を、陵と稱せられたので、天皇、皇后の御墓を陵というようになり、圓塚は同じ意味であっても、すつと往昔は王侯以下の貴族・の墳墓を稱え呼んだ。

楊子町

瓜内町

およそ地の神には五常龍王あり、その司る所おのおの職あり。いかでか濫りに人を苦しましむる。龍王故事を知らば蛇の怪異を速やかに祓い給え、然らざれば天帝の戒めあらん。

と奏した。すると地の底に物の騒ぐ昔がして、恐ろしい限りであったが、やがて色紅黒く2つの耳と四本の足、鱗が金色に輝いた龍が昇天して行った。これを曳馬拾遺は

水無月の頃なりけるに、小さきくちなは(蛇)の田の邊より出で、堤なる柳の枝に登るを、近き方に田返しけるもの見るが内に黒雲立ち來りて、かのくちなはを包み空に登りにければ、忽ちに風さやぎ夕立の雨降りしきりけり。是なん龍にてありけるとて、此所を龍ケ崎というとぞ。所は瓜内村の北にこの名あるなり。

という。

三島町

浜の松風吹き絶えて

云々とびっくりするような名歌を詠んだ。これは唯事でないと、当時篤学の聞えあった三島村阿弥陀寺勘問道場の主僧に占はせると

武田の亡ぶる天紳鬼人の察示である

と言上した。家康はそれに𠢹まされて戰い遂に最後の勝利を制した。後ち年々この道場で百韻の連歌、具足の祝いを行うのを嘉例とし、この行事は慶長4年三代將軍家光が薨ずるまで續いた。

教興寺時宗古天台宗

天正年間遊行僧教興阿闇梨住

而後号勘馬道場佛種山興寺也

焼失無舊記

としてある。三島村阿弥陀寺主僧の名前は明らかこなつていないが、家康に冬至の出陣を或め

冬至は陰極の至りにて陽気の始めて生ずる時なれば、閉城黙座して公事にあらずんば他行、出陣なさるべからず。

と説き又日く

この候は人身の氣をふかくひそめ、かたくとぢて泄らすべからず。以って來春発生の根本となさるべし。今、精を蔵せざれば春必す疾疫す。

と訓えたこと、が古誌に載せてある。今至の前十日と後十日に嫁を娶るなとは、昔よくいわれた言葉であつた。

領家町

馬領家は正月七日七草を奉る

とあるのは、正月子の日に七種の若菜を領主に上げたことを指す。正月子の日はその歳と人の災祥を占う故事から、人日と稱せられ、天に七曜あり地に七道あり、人に七徳七難ありなどといった。