次の本に浜松日建工科専門学校周辺の昔の様子が描かれているので、書き出してみた。

割と新しい本だが、昔から60年ぐらい前までの町の様子が詳しく書かれている。

- 町名の順を海老塚から近い順に右回りとし

- 旧字体を残し

- 漢数字を算用数字に改め

- 点と丸を増やし

- 行替えを加えた。

浜松市史編さん室によれば「新聞記事で、出典がはっきりしないものもある。」との事なので、その点に注意して読むのが良い。

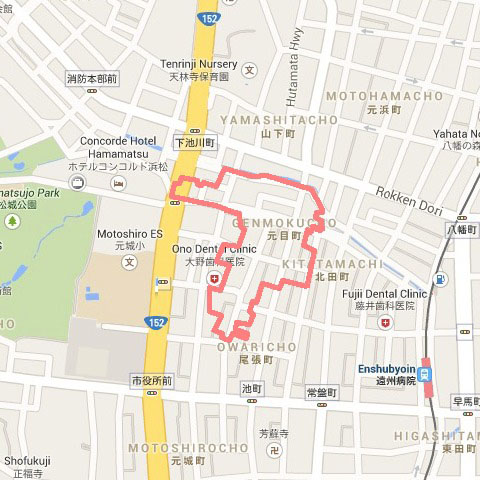

図はhttps://www.google.co.jp/maps/に町境を記入。

元、東鴨江と稱した。

入野村に西鴨江がある。「江」は佐鳴湖を入野の江と呼んだのに因る。往古佐鳴湖は鴨江町西北の丘陵を境に満々と水をたゝえた入江であった。

従前農村で舊石高497石4斗。明治22年淺羽村に編入、同41年10月浜松に合併した。

聖観音を本尊とする古義眞言宗鴨江寺は、文武天皇の勅願により大寳3年僧行基が開創し、明治維新前まで朱印350石を附せられた名刹。戰災後昭和22年観音堂本殿の再建成つたが、今なお境内は荒涼の観が深い。

鴨江城、法師戒壇一撥及び長者平由来、朝日山などこの町に関する史蹟は極めて多く、鴨江町だけでも一冊の本が出来る。観昔境内の

大正11年傳馬、旅籠兩町の貸座敷22戸がこの町の一區を劃して移り、二葉遊廓と称し不夜城を築いた。

濱松最大の町で東、西、北、南の四ヶ町から成っている。今の西小学校は明治3年創立の寺小屋から発し、明治中期は伊鴨学校と唱え、明治44年市立西校となった。

明治11年この町に森林盗伐事件が発覺して、有力者多数が逮捕されて世間の耳目をひいた。

功勞者に筒言院皓賢和尚、森下太平、同平太郎、大杉邑治、同喜三郎、伊達彰、同榮次郎、中野治作、同小平、助太郎、佐藤糸吉、同宇平、池谷琴次郎、原田鉄五郎、岡本廣吉、学者では大杉三郎四郎,大賀辰太郎、米山喜太郎らがあり第三代浜松市長をつとめた鹿児島縣出身渡邊素夫は名市長としで知られた。

第五代浜松市長高柳覺太郎は、犬養木堂、小島一雄らと親交深く辯護士、政治家として鳴らし、戦災後死んだ高柳彰はその子である。又警官から郡長・代議士となった倉本要一もこの町に数年住み、大杉清醫博、戦犯で絞首刑となった大杉守一海軍中將らもこの町の出身である。

長者の妻はもと奈良の都より來りにける。

この女、神佛をあがめ奉る志し厚きままに、遙かに伊勢に詣うで大神宮の御前に通夜しければ、更くる夜の夢の中に錦の袋を賜わりて、汝はこれより東に赴くべしとの告げを蒙りて、さらばとて伊勢を立ちて遠江曳馬の里まで来にける。

日は早や山の端にかゝりければ、里の家に寄りて宿を乞いぬるに、かの主の言いけるは、

我は殊に貧しく住みて芋を掘り落穂を拾いて、あさましく住み荒す家にしあれども、それをさえ厭い給わずば、一夜を明かし給へというに、さらに厭わずとて休みける。

兎角なにくれと旅の事どもいたわりければ、女いど嬉しく、かの袋を取出して主に見せけるに、主見て、かかるものは我にもありとて、又錦の袋を取出し、二つの袋を開き見れば、共に黄金の玉あまたありけり。

それより語らいて夫婦となり。家富み柴え寳蔵に満ち、家門高うなるままに、人これを芋掘長者といいける。

夫婦は深く観音をあがめ大寳2年の夏、水無月に堂を營み造りで観音をすえ奉りぬ。

今の鴨江寺にて、長者平はこの寺の西なり。

三組町地區の内舊半頭町と清水町及び鴨江町・利町の各一部を合併の上、大正14年に編成した町である。

三方原合戦の時、徳川軍の本陣は前後幾日間この半頭町から清水谷に敷かれて、家康はここで下知を採ったことが知られているが、後ち家康が武田勝頼の首実驗をしたのも清水谷である。

甲斐國の雄武田勝頼は敗戦つづきで、おのれの國の一隅にすら身の置きどころがなくなり、妻子と僅かな従者を伴れて暗夜をさまよい歩いた後ち、天正10年(1582)3月4日天目山で目』刄した。

信長は道中の美濃國呂久川の渡しでその報を受け、

と命じているところえ勝頼の首級が屈けられたので、カツと眼を怒らして

家康は駿府へ出發の間際であったが

と出の丸を廼っで清水谷まで仰へに出た。首級が家康の前に置かれると、三方に乘せて飾ることを命じ、家康は床几を立って静かに頭を下げ、じツと首級の面を眺めていだが、やがて

さて

天保2(1831)年有栖川幟仁親王の第五王女、登美宮が水戸の徳川家へ降嫁ときまり、東下りの途中3月27日浜松城下傳馬本陣に宿らせられたとき

曳馬拾遺は

寛政中に遠江風土記傳を著した國学者内山眞龍は、豊田郡大谷村農徳右衛門の子で、幼名を市六といい13才から大工町渡邊豪庵及び、傳馬本陣で賀茂眞淵について漢籍・皇学・詠歌の途を聞き、25才山陰西海に遊んで出雲風土記を著し、菩提寺北に居を構えてから「日本神号解」二巻と「日本記類黎解」とを書き、朝廷に献じた後も出府幾度び、居所を定めず歿しだのは文政2(1819)年8月22日である。

久保田銀次郎、山脇準之助らがいた。

舊幕時代の侍屋敷秋葉町・半頭町・清水町(清水谷)を明治13年8月合併して三組町と改稱した。

秋葉町は今の秋葉神社の前通り、半頭町は南へ鴨江観音横に通ずる街區、清水町は菩提寺前通りと、その南方および東側の低地で秋葉神社の裏手を秋葉墓地と呼んだ。

浜松歴代城主の郡奉行所は城内大手にあつたが、代官所は轉々として、水野氏の天保14年から井上氏の文久3年まで半頭町に置かれ、別に與力、同心の屯所が清水町にあって、城下の見廻りに出ていた。

寛永年中五社の修築造營に當り、清水町地内で城下の免許鍛冶師が、金銀銅鐵の鑄造を行ったことから、明治時代まで、あの附近には多量の金銀が埋蔵されている、と取沙汰された。

神明社の西にある秋葉神社は天正4年(1576)11月、家康の豪將奥平九八郎信昌の屋敷内へ、周智郡大居から勧請した。この奥平九八郎の事を少し書くと、三州地侍の頭目として、付手・駄峯・長條の三城主は世に三方衆ととなえ、何れも代々武勇の家柄であったが、獨立する勢力は持てなかった、付手の城主奥平貞能、その子九八郎信昌は武田方に身を寄せていたが、信玄の死を知り逸早く家康の味方に馳せ加はつた。これを知った武田勝頼は貞能の末子仙千代を捕えて磔刑にした。

家康は長篠城を攻め奪って、奥平九八郎を長篠城の城番に取立てて立龍らせた。これが天正3(1575)年2月28日のことである。

そこえ5月1日武田勝頼が三河へ押し寄せ醫王寺山に本陣を据えて、十重二十重に長篠城を取圍んだ。

11日追手の門で戰さが始まり、13日夜会戦、城主奥手九八郎信昌は24歳。僅か百騎の小勢をもって寄手の大軍を物ともせす、幾度が斬つて出たが、目に餘る敵の壓力は加はるばかりであつた。

その時、身上三百貫の輕臣鳥居強右衛門が、城を抜け出て岡崎の信長に注進したので、時を移さず織田、徳川両軍が後詰めに押寄せ、ために奥平九八郎の兵は意気上り、曉を破つて悉く突いて出て、援軍と一手となって散々に武田勢を破り、九八郎は四隣に武勲を輝かし、恩賞に家康の娘龜姫(母は築山御前)を妻にめとり、この三組町に住まっていたのである。

弘治・嘉永以来、武藝百般峠權左衛門の道場は、やはり秋葉町にあった。

天保の歌人横山重秋は半頭町の人。三組町維新以来の功勞者に大山万助、鈴木忠篤はじめ、大場虎次郎、同啓次郎、森邦次郎、須山岩藏、同鼎一郎、伊熊源次郎、大見喜ハ、藤田鐵次らがある。菩提寺は京都知恵院末で、慶長五年の創建、昔は成田不動の参詣人で賑った。秋葉裏に一茶の

浜松中央部の高丘地帯。舊幕時代の侍屋敷で、徳川四天王大久保七郎右衛門忠世、榊原小平太康政の屋敷は万松院の前にあった。

又井上藩武藝者、砲術の飯島新三郎、撃劍の最上源内、淺村太兵衛、柔術の加遠野杢右衛門、弓術の久保田龍兵衛らはみな高町にいた。

縣税事務所は慶長以来の仕置場(刑場)で、首切りの松がそびえていたが、明治2年此所へ郡政役所が置かれ、同5年その隣接地へ浜松囚獄が下後道から移転し、後ち監獄署と改稱(大正7年鴨江に移る)した。獄舎はその南にあり、又本通りに浜松監視區署があった。

明治16年に浜松測候所が置かれ、正福寺奥山半僧坊別院は明治22年の開基である。

高町の東坂は古来曳馬坂と稱した。

安政6(1859)年夏、因州鳥取の浪人宮木助太夫が、この曳馬坂で乞食侍だと侮辱されたのを遺恨に思い、四人の商家の主人を斬殺したことが、浜松覺え帳に出ている。

明治初年には浜松に化物屋敷というものが随所にあり、田町の化物屋敷、名残の化物屋敷、鍛治町の幽霊屋敷何町の古井戸等々、擧げて数え切れながったが、高町万松院の化物というのは、この万松院は曹洞宗西来院の末寺で由緒正しく、明治6年廢寺となつたが、幕末の頃から住職定らず、荒れるに任せて事実上の廢寺になっていた。そこへある夜、京都仁和寺の慶庵禅師がここを訪い、

といつて奥へ引込んだ。禅師は默つて上り込み、一夜を明かし翌朝になつて見ると、どこにも前夜の老僧の姿が見えない。寺を出て近所の人々に聞くと、あの寺はこの数年間無住だという。しかし慶庵禅師の目で確かに見たし聞いた聲である。高僧の見たおばけ、これに尾とヒレがついて高町万松院のお化け話が奇々怪々に大きく伝わった。

早乙女又吉、問宮昌、近藤彌市、金子静一、田口逸郎、津田重義、川瀬為吉、山崎為雄、竹内市太郎、奥山茂重、小原右馬允バ寺田仙次郎、鈴木嘉吉、河合徳次郎、林善三、大羽浪二郎、鈴木三蔵、内田忠平、小竹録之助は功勞者

奮濱松城の本丸を中心に、馬冷・作左・袋町を合併して明治15年9月13日松城町と命名した。

馬冶は今の大通り、作左は中部中学から南西方、袋町は紺屋町に通ずる街区。圖書館のある高台は濱松城「出の丸」跡である。

俗に本丸千畳疊敷と城内御花畑は、浜松税務署の北に當り、天主曲輪および徳川十八將鬼作左、本多左衛門重次の

明治2年徳川慶喜が藩籍を奉還してから、浜松城は兵部省の所有に移り、明治7年まで荒れるに任せて放置、その間町民が頻々と徒党を組んで潜入し、御殿・大門・中門・御番所・天主・御供所・小天主その他の建造物を、叩き壊して台無しにした。

入札により公賣に附されたのは明治8年3月で、天主閣はじめ土地およそ五萬坪と、建造物一さいを20兩で元井上藩士数名に拂下げられ、後ち転々と所有者が替つたが、実際の落礼金は11兩であつた。

東浜名地區署玄関は樹齢千年枝葉八蓋、欝蒼魔天といわれた「家康鎧掛松」の跡である。三方原合戦の時、ここで武田方戦死者の首実験をしたので「首実験の松」ともいわれた。

明治45年まで、本通りの雨側に小さな堀があつて、山ノ手から落ちる綺麗な水がチロチロ流れて、小魚類がいた。

明治藩政の初め浜松城代になった井上延陵(八郎)は作左山に住み、袋町には弘化・安政にかけて東海随一といわれた剣豪、小林平之進の大きな町道場があつた。門人五百人を越え、他流試合の武土が來ると、平之進が大喝とともに叩き据え、かつて負けたことがなかつた。

作左曲輪から元城町へかけて、1700年の古墳時代の遺跡になっている。明治16年から25年にかけ、浜松城の石垣の下から大小無数の古墳が現はれて、市民を驚かせたことがあり、彌生式後期のものと考証された。

市立高等学校の前身、浜松高等女学校は、明治34年元城町の大手から、馬冷に新築移転をした。今の誠心高校のすぐ東側で、前側に大きな凹地があり、明治時代は塵芥捨場となっていた。

渥美敬次郎、山崎金重、野口周太年、近藤雄三、美甘光太耶、近藤鍬吉、中村雷十郎、杉本國作、小出庄吉、大高虎太郎、新籾城、石井忠晴らは、殆んど舊井上藩士と徳川藩士の知名人。

又安政2年、浜松城主井上河内守正春が、公儀からわずかなことで咎めを受け、出の丸に半歳の間幽居した時、成子の「魚六」という仕出し屋山本六兵衛が、酒肴をせっせと裏口から運んで差入れた。正春がちツ居を赦されてから、六兵衛を呼んで厚く禮を述べ、澤山な贈り物をして、達筆で「白笑」と書いて渡した。これが今の浜松駅辨自笑亭の起りである。

濱松城内二の丸・三の丸の大手および年行司・下馬場の全部と元目の一部を、明治15年9月13日合併して元城町と命名した。

今の小学校附近は侍屋敷跡で、その東北が年行司、その西方に八千藏と稱する幾つかの大きな米蔵があり、濱松新市廰舎は御馬屋跡で、すぐ東南寄りを下馬場と稱した。

元の元城小学校附近にも侍屋敷が並んでいた。古城は今の元城小学校から下池川・元目兩町に跨つた地區にあつた。

徳川氏の手に歸したのが永禄11(1568)年12月で、この月から家康入城の永禄12年12月まで、酒井左衛門尉忠次が城代を命ぜられていた。

酒井忠次在城中の永禄12(1569)年2月、武田信玄軍千騎が襲つて危機に見舞はれた。この時忠次は城を開門したまま、節分の祝宴を張つて気勢をあげた。

信玄軍は城内のどよめきを聞いて薄気味悪く感じ、引返して了つた。

この忠次の剛膽と奇智を、河竹默阿彌が脚色して、九代目市川團十郎の旗上げ興業にしたのが、世に有名な「酒井の陣太鼓」である。

文化14(1817)年9月、濱松城主となった水野越前守忠邦の城代家老、拜郷五左衛門直昭は御馬屋北の、俗稱御花屋敷に住んでいた。

越前守以下家中が、肥前唐津から浜松に國入りしたのは、文政元年6月10日である。

越前守が老中筆頭に任じ天保12(1841)年5月15日、天下に発令した天保改革は。拜郷五左衛門の建策に基くもの多く、江戸と濱松の君臣意気相投じ疾風の如く行はれた。

このため諸國大名は「拜郷係り」を置きわざわざ濱松まで折衝にやつて來た。「濱松侍従の改革は拜郷めの筆とこそ知られぬ」と御三家水戸中納言烈公がいつている程である。

この改革が苛酷に過ぎて、呪いの声が津々浦々にあがり、

邦郷五郎左衛門は

ついに越前守は失脚して、羽州山形へ所替となり弘化2(1845)年11月浜松を退去する時に、池町芳蘇寺その他へ仰山な寄進物があった。

忠邦は嘉永4(1851)年2月16日、江戸三田の別邸で58才で歿し、法名を英烈院殿忠亮孝友大居士と云った。拜郷五左衛門は、矢張り江戸下屋敷に移つて謹慎中67才で歿している。

浜松裁判所は明治9年12月大手に開廰した。

東照宮は明治4年5月井上延陵(八郎)が徳川家康の徳をしのんで建立した。井上延陵、安居院庄七、岡田無息軒らの碑がある。

井上は日向延岡の人、千葉周作に劍を学び、23で免許皆傳。また槍をよくし、明治2年濱松城代兼中泉奉行に任じ、三方原開墾、堀留運河開鑿はじめ、浜松市商工業発展の大先覺者で、明治30年東京で歿した。享年82。

安居院は乾坤齋と号し、報徳の数えを廣め、信徒幾十万といわれた。文久3(1863)年8月75才で歿し、田町玄忠寺に葬つた。

岡田は小笠郡倉間村の人で報徳学者。明治11年64で歿し、長子良一郎が家を嗣いだ、良一郎の子は岡田良平、一木石徳郎である。

この町の柏井房之丞、矢部暉、宮本辨吉、内田政治、長瀬兼孝、高須正朔、同虎男、大川義房、川井忠久、松山為、内田壽時、松山義助、問淵亀太郎、宇田岩吉、小竹緑之劫、高柳藤四郎、牧野成吉、炭田辰次郎、昆牛忠直、深井鷹一郎らは錚々たる人材で、元城校長高山抑止は浜松教育界の先覺者であった。

池町は平安朝の昔年清盛の継母で源頼朝・範頼・義経らの命乞いをした池禅尼の縁故の土地と傳えられるが、此所に比丘尼池と稱する大きな池沼があったことは文献に明かである。閑々随筆に

足利家の浪人不破哲州、池町比丘尼池のほとりに住し能く禍福を見る。

慶長十四年城主松平左馬允忠頼哲洲に卦を求む。

哲洲相して曰く、君は遠からず城の守力を失う、加うるに太禍あり、よろしく惧しむべしと、

果せるかな半歳后に忠頼江戸に出て兇刄に斃る。

徳川頼宣替りて城主となる。

即ち哲洲を招く、哲洲相して曰く、貴人徳ありて隠る、之れ凡俗の卦にあらずと、

頼宣賞して銀十錠を賜う、哲洲辞して曰く我れ利の為めに卦を見ず云々 いつの世の事にかありけん

ひとりの女の子、はべりけり、

かの女かたちいとつややかに髪もいとめでたく、いみじき粧おいなりしが、

おそろしき心ばえあるよし世に聞えありて、年頃ひとり住みけるに、

世の中かなしと思いせんすべなく尼になり甲斐なき世を送りけるに、

その頃またあやしき男ありて、ひそかに尼が元に通いぬ。

初めはさることも見えず淺からぬ事に思いけるが、

月日をなれ行くにまかて、恐ろしき心ばえどものあらわれければ、

かの男いと物憂くうとましく思いて、ついに遠き國に逃げ去りにける。

かの尼腹あしく怒りけれども、男の行き方も知らすなんありければ、

兎角に身を悶えて、ついにこの池に入りて失せけるといえり。

さればその尼が思い殘りけるにや、折柄はこの邊にて怪しき事ありといえど、

その偽り誠は定かにも知られじ。

この池は今の曳馬坂の丑寅に当る池なりという。

東本願寺末の眞宗芳蘇寺は寳徳3年の創建で、大淵羅州和尚は名僧傳に列している。

享保年中この町の元城に通ずる空地に浜松産物市場が開設され、遠近から商人が集まって遠州木綿の初取引が行はれた記録がある。

吉川彦太郎、山本善一郎、杉本庄七、花井權三郎、富田清吉、同重吉、政幸七、佐山清太郎、鈴木猪吉、蜂須賀佐平らは明治の逸材であつた。蜂須賀佐平らは明治の逸材であった。

下垂口又は下垂と呼ばれていたのを、大正14年5月尾張町と改めた。

尤も元城地内年行事から、早馬に通ずる東西道路の一部だけは、昔から俗に尾張と呼んでいた。

下垂とは総菜の義で、決して忌むべきものではなかったが、徳川家康の腹痛と結びつけて、附会の説が廣く通つていたので、改稱したわけ。

又下垂の獅子舞いといはれたのは、必ずしもこの土地に獅子舞がいたものではなく、獅子頭をかぶつて舞う行事として、大神楽を行い、悪魔を追つ拂うという意味にとられて、多くは供養におこなつた。

ここは徳川・竹田の合戦に関連が深い点からうなづける。嬉遊笑覽に

元龜3年12月21日、浜松城の軍評定で、石川數正をはじめ並みいる諸將が

ずつと降つて、明治維新に江戸から浜松に移住の際、重病の母を背負て箱根を越え、言語に絶する惨苦の道中を續け、30日目にやっと浜松に辿りついた、鎖鎌の達人で舊幕臣田中久太郎は、藩知事徳川家達から当代随一の孝子であろと表彰され、後ち下垂へ漢学塾を開いて教授をしたが、その表彰状には、

三浦勇次郎、飯島新三郎、加瀬頼正、岸彌助、津田織次及び瀬川清助、袴田京次郎、神谷育太郎、馬淵茅治、小杉廣次らは町政市政につくした。

浜松城の玄默口(今の遠州鉄道奥山線々路と新川の中間)のあつた所。

元龜3(1572)年12月22日夜、三方原合戦で夏目次郎左衛門正吉が討死の間に、家康は恙なく玄默口から城に入った。徳川勢の總敗軍を見て、武田信玄の下知はいよいよ嚴しく、雪がしんしんと降り積る中をひた押しに押し切って来た。

大久保七郎右衛門忠世は犀ケ崖の手前に旗を建て、逃がれて来る味方を集めて玄默口から城に収容した。この時玄默口は鳥井彦右衛門元忠が堅めについていたが、逃げ込む味方の後から敵が急に押しかけて来たので、元忠は槍を突いて躍り出た。

渡辺半十郎則綱、勝屋五兵衛らも討つて出て力を盡した。本多平ハ郎忠勝も下知をとり手傷の味方を城に引入れた。

この戰では則綱の家侍の桜井庄之助なるものが、殊に武勲をたてた。

家老石川伯耆守數政はいちばんしんがりとなり、味方をまとめて引上げて来たのを、武田方は家康と思って執擁に追て来仁ので、返し合せてよく防いで城に入った。かくて味方の大半が總引上げを終わつた時に、石川・鳥居・大久保・本多が相謀つて、玄獣口の石崖の上から鉄砲をつるべ射ちに射ち立てゝ門を閉めた。

それから後ちの天正14年2月、豊臣秀吉の使者一行が、大阪からわざわざ来て、大手門から家康に謁見を求めたが家康許さず、酒井忠次が玄默口に廻らせて、城中に数日間滞在させてから、機会を見て執りなしたことがある。

秀吉には異父の妹朝日姫があり、佐治日向守に嫁いでいた。秀吉政略上これを奪い、改めて家康に嫁がせようとした。佐治日向守は秀吉の命を受けて、妻を離別して自殺した。この婚を議するための使者で、織田長益、織田勝雅、富田知信、天野雄光以下であった。

婚約が成って浅野長政らが朝日姫を送り込んで来た。織田信雄らも賀禮に來たが、みなこの玄默口から出入をした。

松山為、河合米次郎、鈴木國平、野島安五郎、平山常吉らが町に盡した。玄默又は元默といったのを元目と改めたのである。

徳川時代の侍屋敷御舟藏町、百軒町、分器町の大部と、早馬町の一部及び俗稱百軒長屋を明治15年合併して「常盤木は千年万年の霜雪に堪えてよく緑の色を保つ」との語義から常磐町と命名した。当時は浜松一の大きな町であつた。

御舟蔵は北西寄、百軒は中央西寄、分器は中央から東西に跨った最も廣い地區である。

御舟藏には青山常陸守忠成、石川伯耆守數正、松平七十郎忠正、菅沼甲斐守定盈、分器町には本多平八郎忠勝、堀尾仁王丸茂助、鳥居彦右衛門元忠、高力摂津守清長、大久保七郎右衛門忠世の弟次郎右衛門忠佐、その弟彦左衛門忠教、百軒には櫻井内膳正信定、水野右衛門大夫忠政の外に、岡本平左衛門を頭領とする家康の鐵砲組がいた由緒の地。

永禄から天正にかけて濱松は遠江・三河・駿河・信濃・甲斐五ケ國80万石の首都として、徳川大々名、旗本の殆んどことごとくが住み、又參勤して綺羅星を並べだような觀があった。

二代將軍秀忠誕生の地は、いまの分器橋から東北約一丁の所で、明治時代はまだ竹薮の中に産湯の井戸が歴然と殘り、長い期間に亘って陰気にみちた一郭であった。

和田義正、齋藤信行、山田太三、高林重作、林慶吉、森兵次郎、清水保太郎、後藤暦太郎、堀内英道、柳田清助、渡邊孝三、梶原六次郎らがあり、先代坂本太郎は舊徳川旗本。同宗十郎は太郎の養子で、校長や市収入役をつとめ又その子太郎(東大教授文博)と市教育長大軒精一、及びこの浜松風土記著者は元城校の同級生で精一の父大軒精作の薫陶を受けた。

長唯連も舊幕臣で百軒に住み、義連・延連の二子を挙げ、弟延連は各縣知事を歴任後、警視総監となった。計理士渡邊一晴は甥に当る。中村みつは女学校を創設した。

大正14年5月1日、浜松市地籍整理の結果、田町北新道と称した地區の一部を中心として、元城・下埀・早馬の各一部を編入の上、北田町を新設した。

明治中期までは大方が田畑で、所々に2・3軒づつ家があり、畔路ぞいに樹木がまばらに生え、宵待草がしづかに咲いていた所。

東田町の巻でも述べたが、昔はここの稲藁からしめ繩をつくつた。昔といっても遠く中古の頃からで、常に民家はこれをつくり門戸に架け、不吉の事があるとしめ繩をはづしていたので、これのあるなしでその家の吉凶が知れたともいわれる。

しめ縄は手紙の封とか計算の終りに〆を用うるのと同じ〆の義で、万事のしめくくりを意味し、神かけて問違のない心だという清澄の意味で、本当は「しめくくり縄」というのだと、古書は説いている。

この辺に齒朶の木が多かつたのも、しめ縄の産地として一連の関係があり、齒朶は垂れるという意味からシダというとあり、尾張町となった下埀もこのシダから発詳した地名で、家康が下痢をして云々といういい傳えは誤りとされている。齒朶には大小の二種があつて、一般にシダと呼ばれているのは大齒朶で、新年の飾りに用いるのが小齒朶である。

葉が白いから裏白ともいい、葉が両方から出ているので諸向草とも呼ばれ、別に穂長草山草の名炉あり、葉のもろ向は夫婦の相生を祝う意味、裏白は潔白を現はす心、また齒朶は古葉落ちず、次第々々に重なり生ずるいや栄のこころで、字義からいつてもシダのシはよわい、即ち年齢の義、ダは枝又は埀るると訓み壽命長久、子孫繁榮を祝うもので下埀という地名は縁起のよいものであった。

田町玄忠寺末鈴響山永林寺という寺が、明治六年までこの北田町地内にあつた。

野末春藏、梅林和三郎は總代をつとめた。

地名の起因は安政大つづらに

とある。町南を表早馬、北を裏早馬と稱えていた。十六夜日記の著者阿佛尼が、四條姫とも右衛門佐とも呼ばれた

うら若い娘時代に、父平度繁朝臣に件われて、浜松にきて住んだのは、この早馬町だといい傳えられている。

續古今集に

など、なをざりなく語らえど、さすかひたみちにふり離れなん都のなごりも、いづくを忍ぶ心にか、心細く思い煩らわるれども、あらぬ住いに身をかえたると思いなしことだに、憂さを忘るるたよりもやと、あやなく思い立ちね

といつているから、母が浜松に再縁をして、その夫に常る良繁という人が都見物に上り、そのついでに四條姫を相伴なって浜松へ下ったことと考えられる。

四條姫は順徳院の皇后安嘉門院に仕えて、後ち歌壇の大御所藤原為成に嫁し、慶融阿闍梨・源承法師・藤原烏相・藤原為守の国男と紀の内侍という女の子を生み、為成の歿後に剃髪して、法名を阿佛と将し、世に北林禪尼と呼ばれていたが、晩年訴訟の事で鎌倉に下って弘安6年9月75才で歿した。

其の鎌倉へ下る時に書いた紀行記が世に有名な十六夜日記である。

今晩は引馬の宿という所に泊った。この所の総括的地名は浜松といった。ここは私が娘時代に親しくおつき

あいをした人々の様子も、いろいろ思い出されて、斯くして又再びここへ來た自分の命の程も、思えば威慨無量

である。私は今この浜松に浜邊の松の昔と、変らぬ昔ながらの面影を尋ねて來たのであるが、昔親しくした人は

故人となつて、誰れもいないので、止むを得ずその子や孫を呼び、又浜辺に打ちよせる波に向って、昔の事を聞いた

次第である。という意味だ。この町には明治になって西尾幸太郎、佐藤筆次郎、久野頁二,山本幸助、江間常吉、山田彌吉、田原香山、河野多茂藏、佐原谷五郎、神谷増藏水野清吉、山下藤次郎、島村猶孝、齋藤徳次郎などがあった。

元天紳町村大字佐藤一色といゝ、大正10年4月1日浜松市に編入となった。

舊高は206石5斗、區劃が天紳町や船越、馬込などと入亂れて極めて不明瞭であったが、大正14年5月1日福地、馬込,船越の各一部を編入し「新榮」と将した地區その他の一部を天神町に割譲して浜松市佐藤町と公稱した。

往古は天龍川流域で、今も河原と呼ぶ地名があり、堂ノ山の一劃は丘地であつた。

上川原地區の駒形神牡は、明徳3年9月創建と記録されているから、古い神社でおよそ600年になる。祭神に彦穂々川見命、豊玉日賣命、玉依日賣命の三座を祀る。

この玉依姫はスエツトトノ命のムスメにまし、古事記に

ヒメ容色頗る艶わし、

時に一人のオトコあり、

夜毎に通い來りて語ろうに、

ヒメ間もなく孕ごもる、

父母の神甚だ怪しみて、

如何なるかを問うに答えて日く、

オトコ容貌秀でたることタグイなく、

偕にむつまじく相語らうも、

未だにその名を知らすと、

父母の神ヒメにおしえて日く、

赤土を床の上に撒き、

男來りなば麻糸を針に貫きて、

その衣の裾に剌せと、

ヒメ即ちその如くするに、翌朝果して後に従い行くを得たり。つきてみるに美和山の社に至る、云々

この地最初の開拓者は磯部嘉右衛門で「磯部」の地名がついたが、後ち伊勢の國から佐藤義明といぅ人が磯部家に婿入して新家を造り、これが栄えて佐藤の地名に変った。

瑞雲寺は慶永2年の建立で駒形神社のできた明徳3年の翌々年である。

遠江は往古から織物が盛んであつたが、風土記傅に「百姓織木綿為産業」とあるのに徴しても、副業的な家内工業の域を出なかった。遠州木綿の名のあらわれたのは享保年間で、明治2年この地佐藤一色に初めて磯部繁蔵等が工場組織の機業を開始し、獨立大企業化の先鞭となった。磯部繁次郎、鈴木龍次郎、田辺政太郎、磯部市蔵、杉浦仙吉らは発展につくした。

大正10年4月天神町村が浜松市へ編入の際、同村大字向宿の内、相生と稱した地域及び上中島の一部を合併して、相生町が発足した。地名は名高い「相生の松」があつたのに因る。

往古は天龍川の河道でこの邊の地質は砂である。

明治6年6月から同15年8月までの長期間に且って、町内東海道掛塚往還入口に仇討禁止令の制札が立っていた。大要は

人を殺すは國家の大禁に候所、古來父兄の為に仇を復するを以て義務となすの風習あり。

右は至情やむを得ざるに出づると雖も、ひつきよう私憤を以て大禁を破り、私儀を以て公権を犯す者にして、その罪を免れず。

甚だしきに至りては、その事の故義を問はず、その理の當否を顧みず復讐の名義をさしはさみ、濫りに相構殺するの弊有之、甚だ相済まざる事に候。

之によりて仇討嚴禁仰せ出だされ侯條、今後不幸にして至親を害せらるる者之有らば、事実を詳かにし速やかに其筋へ訴え出づべく侯。

若しその事なく犯すにおいては相當の罪科に處すべく侯條、心得違い無之様致すべき事

昔、この邊浜松宿からの三春行楽地で、春遊千万家、美人顔如花といつた、舊暦の二月から三月にかけて、芹・嫁菜・タンポポ・ツクシなどが多かつたので、摘んで歸つて食べた。

草摘みは食べることもちろんだが、摘むこと、眺めること、持ち歸ることが樂しい、相生方面の大自然は春の詩であり歌であり、若草の匂いに人々を溶け込ませた時代があった。

相生学校は龍禅寺校の分校として、明治6年に創立された(今の東部中学校)中村與平らがあった。

人煙稀な東海道の松並木で、往昔からこれという地名もなかったが、菅原道眞を祀る天神社が鎌倉時代から鎮座し。永承年中浜松城主太田備中守の崇敬厚く、郡奉行渡邊茂右衛門に命じて、社殿を造營させた由緒があつたので、住民これを氏神と仰ぎ段々と街區をなした。

明治6年に初めて天神町村と稱した。

大雄庵の僧楚州は博学の誉れ高く、蘭学の名醫内田乾隈らに國学を授けた。楚州和尚は日本一の風流大名、絵かき大名として知られた「柳里恭」こと大和國郡山城主柳澤侯の家老毛利兵部の子で、8才の時故あつて大雄庵普明和尚の弟子となり、後ち長崎で修業15年、学徳備わつて再び浜松に歸り、晩年は衆望を荷い、推されて黄ばく宗大本山万福寺の住職となり、一世の名僧と将せられた。

田町渡邊公の夫人昌子は、風流大名郡山城主柳澤侯の子孫であるから、浜松と郡山とは因縁が深い。

楚州暦(こよみ)というのはどんな暦が不明であるが、おそらく大雄庵の楚州和洵がつくつて頒行したものでなく、こよみというものが政道上、また人間相互の生活上極めて重要なものであるかを、庶民に普及したものであろう。というのは暦は公事根源にも延喜式にも出ていて、起源が非常に古く、徳川時代貞享年間に改訂の事があつて、暦の作製は徳川幕府の手に移り、一般人の注暦頒布は許されていなかつたからである。

この町内に「新榮」と呼ぶ地區があつた。大正10年4月天神町村全部が浜松市に合併となり、馬込川の東に位する天神・佐藤・木戸・相生等を總稱して江東地區と呼ぶ。大正から昭湘にかけて中ノ町線軽便鐵道が敷設されていた。

第四代浜松市長中村陸平はこの町の人で、全國産業博覧会を開き、浜松上水道を敷設した。

佐山利平、伊藤秀次郎、新村松太郎らがあつた。

元浜名郡天神村大字向宿で大正10年4月浜松市に合併した。

向は對するの義で宿は即ち家集る宿場。古くから掛塚街道の要路にあつたので小宿を形成し、天龍川を挟み浜松の向うの宿であった。このため昔は向洲或は向島という呼び方も使はれたが、享和を過ぎた頃から向宿の呼び名に統一された。

馬込川が天龍の時代には船越は東海道交通の主要渡船場で、寺島と向宿間にも渡船の使のあったことが古書に記されている。天龍川は二俣以南から地勢が平坦で、大水により河巾が著るしく廣濶になり、石礫、砂洲が所々に堆積露出し、水はその間を縫った。

従って流れは幾つもの網状をなして下り、見付浜松間に数え切れない程澤山の流路ができ、西は今の馬込川に數倍した大きな主流であつた時代に、船越の渡船と寺島から向宿に渡る便船があった。「ムコフジユク」というのが正しい讀み方であるが、一般には「ムコウジク」と呼ばれている。

戦災後この町に移つて復興した帝國製帽株式会牡は、明治29年の創立で日本樂器、日本形染と共に終戦前までは浜松三大会社と稱せられた。

上下神社、安禅院、壽量院等がある。壽量院は臨済宗方廣寺派であるが、孝謙天皇の天平17年藤原豊成の娘中將の祈願によって、女人安産のため一國二体の地蔵菩薩を安置した。それがこの寺の始まり。

山下信太郎、鈴木誠一、松本士郎、山下喜好らは功勞者であった。

初めは堀込村と稱し、寛政6年福地村と改稱、後ち天神村に編入され、大正10年4月浜松市に合併した。

寛政6年は、浜松城主で幕府の老中をつとめ田、井上河内守正経が子の峯有(ミネヤス)に世を譲つて隠居した年の翌年に当り、人皇115代光格天皇の御代であるから、そう古いことではない。どうして地名を改め仁のかその起因は不詳。

元治元年10月、新町國領屋に泊つていた、清水次郎長乾分小松村七五郎と大瀬半五郎が、筋向いの旅籠屋吉野屋の客、相川政五郎という者の乾分八名と、喧嘩をして血刀を振りかぶり、福地村まで追い詰めたのを、信州權堂村の名主高潮仙右衛門が通りかつて仲裁に入り、此所の白山神社で双方に和解の誓いをさせたと傳わる。

白山神社は白山山比賣命と、仁徳天皇の二柱を祀るが、創建年代は明らかでなく、延享2年11月、文政8年9月、嘉永6年9月の3回社殿を改築した記録が残っている。

大正10年4月天神町村全部と浜松市に合併した。

日蓮宗本誠寺がある。この寺の創建は元文年中で本山は浜名郡篠原村馬郡の本徳寺。

近藤盛太郎、宮本徳次郎、堀部利ハ、明石潟の齋藤九右衛門らがあった。

元、天紳町村字名切及び塚越と称した。

大正10年4月天神町村全部が浜松市に編入したとき、名切・塚越の合併問題が起り、同14年5月になって圓滿に合併を実施し、名切・塚越双方の頭文字を取つて名塚町と命名した。

天文9年豊臣秀吉未だ藤吉郎の時代に、尾張の國から馬込川東の頭陀寺村に來て、浜松城旗本松下嘉兵衛之綱に仕えたが、ある時藤吉郎この塚越村の名主五兵衛の田に入つて、ザルで魚を取つていたのを五兵衛が発見して怒り、口汚く罵って追い立てたので、藤吉郎散々な目に漕つて逃げ歸つた、という云い信えは有名である。

頭陀寺は名塚町の直ぐ近くであるからおそらく事実であろう。

太閤記によると藤吉郎ぼ頭陀寺に15歳から18歳までいた。多賀観音院の僧順光房が諸國の大名に、武運長久の祈禱札を配って廻る時に、藤吉郎を下僕として連れて歩き、頭陀寺の松下家に泊った折に、順光房から暇を取り、その場で嘉兵衛が雇つたという。又尾張國から一人で浮浪して來、浜松馬込川で嘉兵衛に拾はれたと、秀吉素生記には書いてある。

松下嘉兵衛之綱は代々浜松城の旗本として、頭陀寺に住んでいたが、永禄11年の春、徳川家康が三河から普済寺に入った時に、ひそかに目通りを願つて忠節をちかつた。それで今川家に反旗をひるがへし、永禄12年1月22日、掛川で今川氏眞と浜松方との戰いの折に、松下嘉兵衛は今川家の豪將として知られた菅沼帯刀を、天王山で討取つて殊勲を立てた。

続いて天正2(1574)年9月8日、武田勝頼の軍が天龍川に押寄せて來たのを、池田の河原でくい止めて敗退させるなどの功により、三万石石見守に任官して下野國壬生の城主となった。

嘉兵衛には二男三女があり、長女は松下與左衛門長重に嫁し、二女はいま追分町に戦死碑のある夏目次郎左総門吉信の妻となり、三女は剣法の達人柳生但馬守宗矩の妻となつて、柳生十兵衛三嚴を頭に三男二女を生んでいる。

これより少し後ちになるが、柳生十兵衛の門弟で荒木又右衛門か、跡部宮内かといはれた跡部宮内は名を良顕といい、剣に達したのみならず、晩年隠居して光海翁と号し、十数種の著述をした有名な國学者であるが、その妻は柳生十兵衛の娘である。

この跡部宮内が諸國武者修業中、名切村で鎖鎌の名人山田眞龍軒と試合をしているが、横道にそれるからここでは省く。

塚越地内に天満宮がある、内山大吉らは功勞者。

浜松風土記

会田文彬

昭和28年12月

浜松出版社

鴨江町

頼むぞよ案山子の笠の身の終

は六々庵巴静

吠こうとは知らぬ木ぶりや梅の花

は角見山誠平の共に有名な句碑であった。

長者屋敷物語

中山町

勝頼めの首級を岐阜に持ち行き、長良川の河原にかけて曝せ。

汝が父の信玄はな、非義不道の極悪人じゃ。さる故に天罰のがれ難く、汝も今かくなりぬ。信玄めは一度京に赴かんと志しけると聴く。今汝が首を京に送りて女わらべに見知られよ。

と罵り叫んだ末、棒切れで發止と叩きつけ、

ははゝゝこれでよし。徳川殿もこの首級を見たらさぞ悦ぶことならん。はやはや浜松へ送れ

といった。

何、四郎勝頼殿の御首級が參ったとな、さらば……

あゝわが敵ながらかかるところにて見ゆる悲しさよ。御身ひとえに若き故に御恩慮なく、今日この末路に至り給うとはいえ、父君信玄公の武勇を汚せしこと、まことに万々惜しむべし。

といって首級に一掬の涙を注いだ。

やすらえば風ひややかに夏の日の

暑さもよそに峯の松風

と歌はれた常寒峠もこの町にあった。

この浜松には常寒峠があると聞く、近ければこれより參って見たい

といはれたので、浜松城代拝郷五左衛門以下がお供を申して、高町口からぞろゞ登ったといぅ記録がある。

慶長の頃までは、むまや路より績きて西に登る道ありて清水谷に下りる峠なりけり。その頃五社・諏訪の社は今の所にはおはしまさずありける。

三組

目出度さも中位なりおらが春

の句碑があった。

高町

遍歴の旅僧でござる。一夜の宿をお頼み申す。

と幾度も呼んだが、元々すでに無任であるから、返答がないのは当然である、ところが一人の老僧がひよろひょろと立って来て、

ここは仔細あつて、かくの通り荒れ果て一粒の齋もなければ、お宿は叶い申さぬ。早うこの先きの菩提寺へお出でなされ。

という、慶庵禅帥は

これは西國を出て江戸に下るのでござるが、足もつかれておること、まげてお宿をお願い申す。

と頼むと、老僧は

かように荒れたところでは、強いてお泊め致しがたい。さりとて強いて去れとも申さぬ、御坊の心のままに致されよ。

松城町

一筆啓上、おせん泣すな、馬肥やせ火の用心

で有名な作左曲輪は浜松城公園内となった。

曳馬拾遺

作左曲輪は本多作左衛門重次のかけし曲輪なり。重次はその心も強く、その形もすさまじくありければ時の人呼んで鬼作左といいける。又寛文の頃太田備中守資宗朝臣この城に住み袷う時、長さ五尺ばかりにして二つの足ある口繩(蛇)この曲輪の中にて見出だして、打殺しけるを人にも見せけるなり。口繩見たる人今もなお多かりけり。(二百四十年前)

元城町

倹約するにも方圖があろうに

堂守つぶして御朱印取上げ路頭に迷はせ

芝居を追立てつきあい立切り

果ては義太夫娘を手錠で預けて

親父お袋を干乾し殺して

あんまり無慈悲な

これじゃ將軍様の御威光なくなる。

汐風くらってねぢけた濱訟

廣いどころかお狭い心じゃ

ほおつておいたら騒勤が起ろう。

などというチョンガレ節まで流行して來た。

觸れの趣き相そむき侯もの有之においては、役人相廻し吟味を遂げ嚴しく咎め申付く可候。

と城下要所の禁札の建つ場所へ、自ら頭巾眉深に出張り、各町々を徘徊して、下馬評に聞耳を立てたりした。結局この改革は行き過ぎときまり、家慶將軍から十二箇条の御不審書というものが出た、その一箇条に

改革嚴重に仰出されしにも抱らず、その方國許濱松に浪人共多數召抱え置きし事があつた。越前守が長沼流兵学者野澤庸齋以下、撃劍術の達人多數を雇つて、濱松城で兵書を講じ、操練を盛んにして士気を高め、又侍達が長刀を帯びることを奨勵し、ぶつさき羽織を流行させて風紀を振粛したことが贅澤であり、又一つには謀叛の下心と疑はれたのである。

池町

というのを見ても古い町であることが知れる。又比丘尼池について曳馬拾遺の載せる所は

とことわって

尾張町

獅子舞はもと舞樂なるを田樂とり、神事供養に用いたり。神樂また大神樂とも書けるは、代參り代浜垢離などの意にやあらん。

とあり、正月祝儀に門付をして廻る獅子舞、カグラ舞とは違うのである。

寡勢の味方、如何に逸るとも、しょせん勝敗の儀は火を見るよりも明かなり。守りて戰うなかれ。

と、何れも非戦論を唱えて家康をこの下垂口ヘ押し込めたが、家康は

勝敗は天の運である。仮にも弓矢取る身が、信玄におそれて一矢も報いぬとあっては、末代まで徳川の恥とならうぞ。

というのを石川數正が

古えより勝算なき合戦をなし、大切なる兵を徒らに失うは聖將、賢翁の執らざるところでござりまする。

と強くいさめたが、家康は

一同の者、家康今度の戰さを一期の死場所と決心致しおるのじや。負けても悔いはせねど,其の方らも今生の最后として、家康に命をくれよ。

と悲壮に叫び、この下垂口を出て三方原合戰えのぞむ体勢をとゝのえた。

其方儀浜松へ引移り候節、貧にして駕篭雇の儀、出來難く候とて、老衰の母を背負い、長途の所まかり越し着以來も、晝夜諸事に心を用い、母用便の節にもだき抱え手当いたし、食物等は別に心勞いたし、相與へ油断なく行届きたる趣なるにより、書面の反物之を下さる。

とある。下垂口というのは元目境から城内に通ずる舊道の入口にあった。

元目町

常磐町

(徳川秘録)

秀忠二代將軍也。家康の第三子。母は贈従一位賓台院西郷氏。天正7(1579)年4月8日浜松城分器屋敷に生る。小字長丸。15年8月元服を加え諱名を定む。朝延詔して従六位下に叙し、侍従に任ぜられ武蔵守を兼ぬ。天正18(1590)年正月京都に往く。15日関白秀吉、秀忠を聚落に引見して優遇淺からず。25日浜松に歸り、2月14日初めて鎧を着く。10月25日従四位下に叙し、11月8日右近衛中將に任ぜらる云々

寛永11年7月1日、京都に上る三代將軍家光の行列が濱松に到着。家光は老臣から此處が父君の生れた跡と聞き

二葉よりそだちし松の千代を経て、かわらぬ御代を濱松の風

と歌った。寳暦から文化へかけて、日本随一と将せられた馬術の達人渡邊高右衛門も御舟藏に住んでいた。

北田町

早馬町

本書に言う早馬町

現在の早馬町

浜松侯此所より早馬を立てたり

思うことはべりける頃 父朝臣遠江の國にまかりけるに 心ならす伴いて云々-右衛門佐

と載る。平度繁という武士が如何なる人であったかは、史実に明かでないが、四條姫が遠江に下るについて、

その頃後の親とかたのむべき、ことわりも淺加らぬ人しも、遠つあふみとかや、聞くもはろけき道を分け、都の物語りせんとて上りきたるに、何となくこまやかなる物語などするついでに

かくてつくづくと、おわせんよりは、

いなかのすまいも見つつなぐさみ給えかし。

かしこも物騒がしくもあらす、

心すまさん人はすみぬべきさまなる。

こよいは、引馬の宿という所にとどまる、

この所大方の名をば浜松とぞいいし。

親しといいしばかりの人々なども住む所なり。

住み來し人の面影も、さまざま思い出でられて、

又めぐり逢いて見つる命のほどもがえすがえすも哀なリ。

浜松のかわらぬかげをたずね來て

見し人なみにむかしをぞ問う

その世に見し人の子、孫なぞよび出でて、あしらう。

佐藤町

相生町

天神町

向宿町

福地町

現在、福地町と言う町名は無い。白山神社所在地であれば、富吉町付近がそれに当たると思われるが、詳細は不明。

名塚町