次の本に浜松日建工科専門学校周辺の昔の様子が描かれているので、書き出してみた。

割と新しい本だが、昔から60年ぐらい前までの町の様子が詳しく書かれている。

- 町名の順を海老塚から近い順に右回りとし

- 旧字体を残し

- 漢数字を算用数字に改め

- 点と丸を増やし

- 行替えを加えた。

浜松市史編さん室によれば「新聞記事で、出典がはっきりしないものもある。」との事なので、その点に注意して読むのが良い。

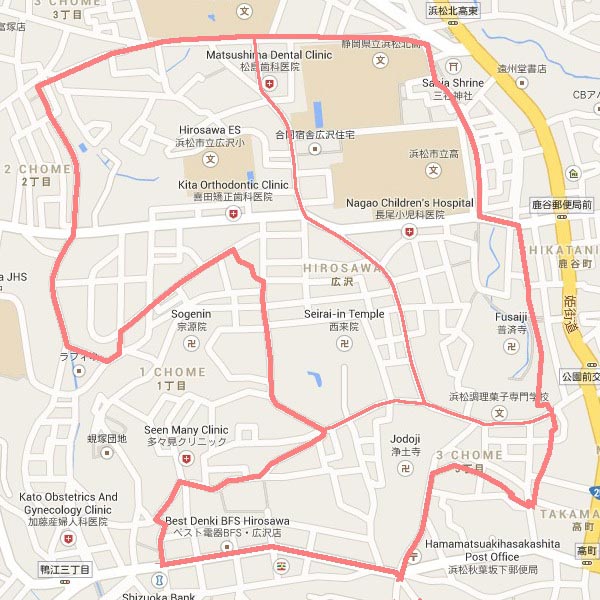

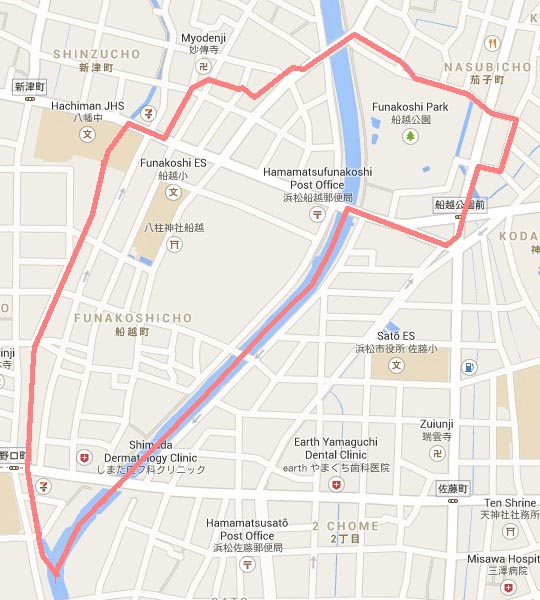

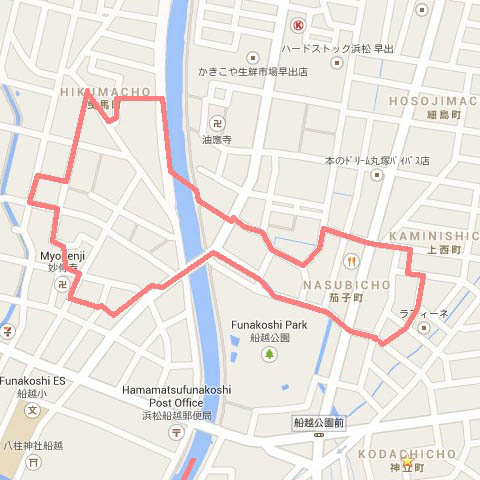

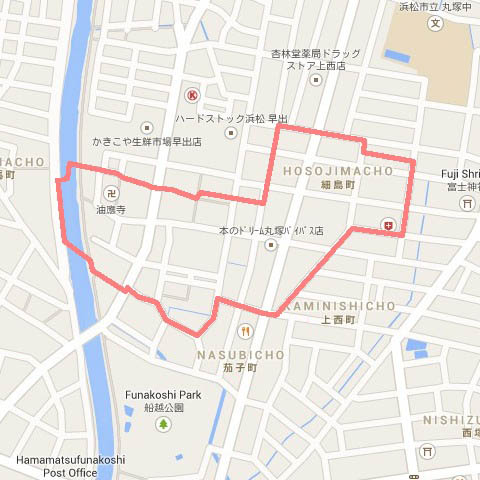

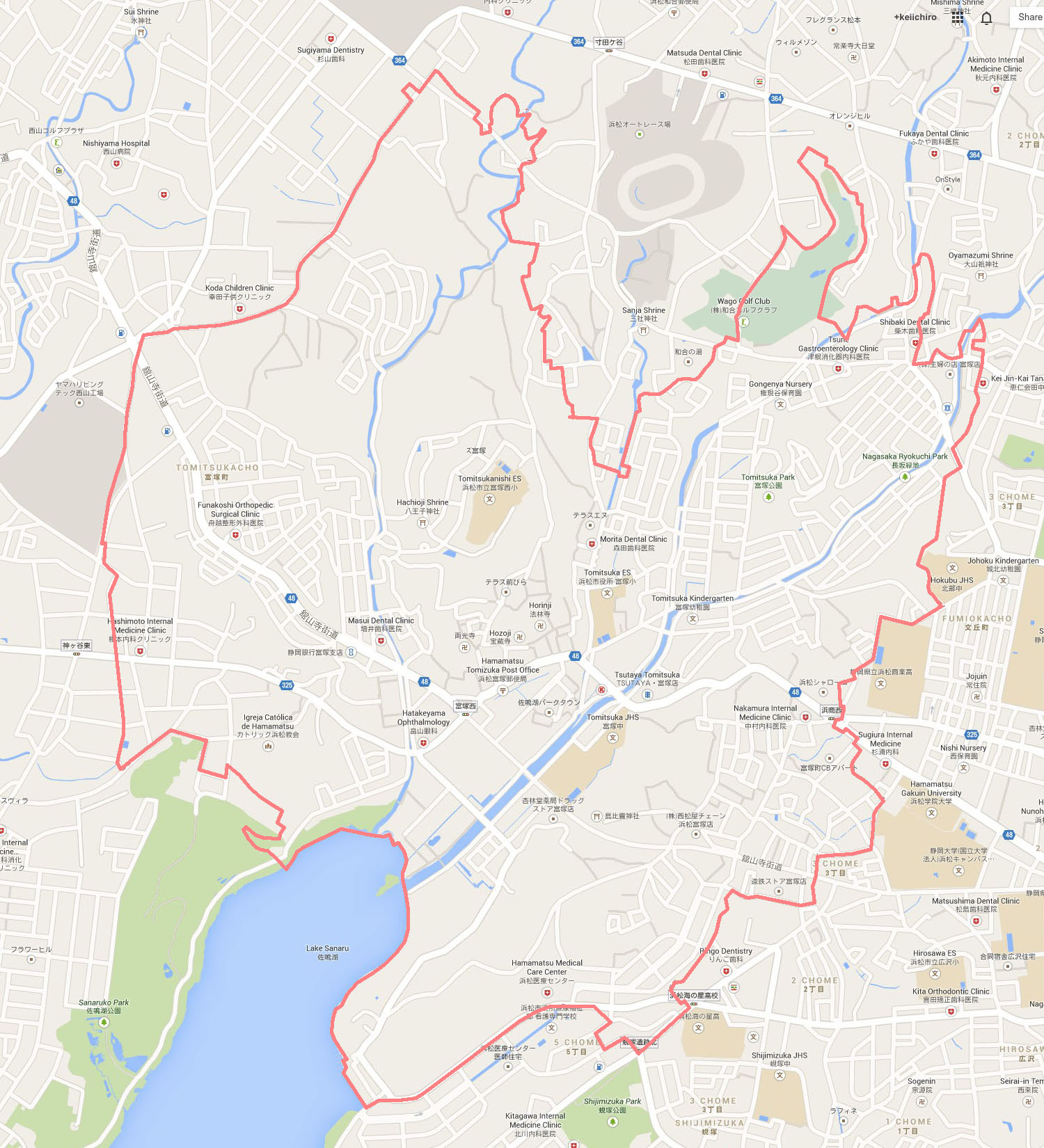

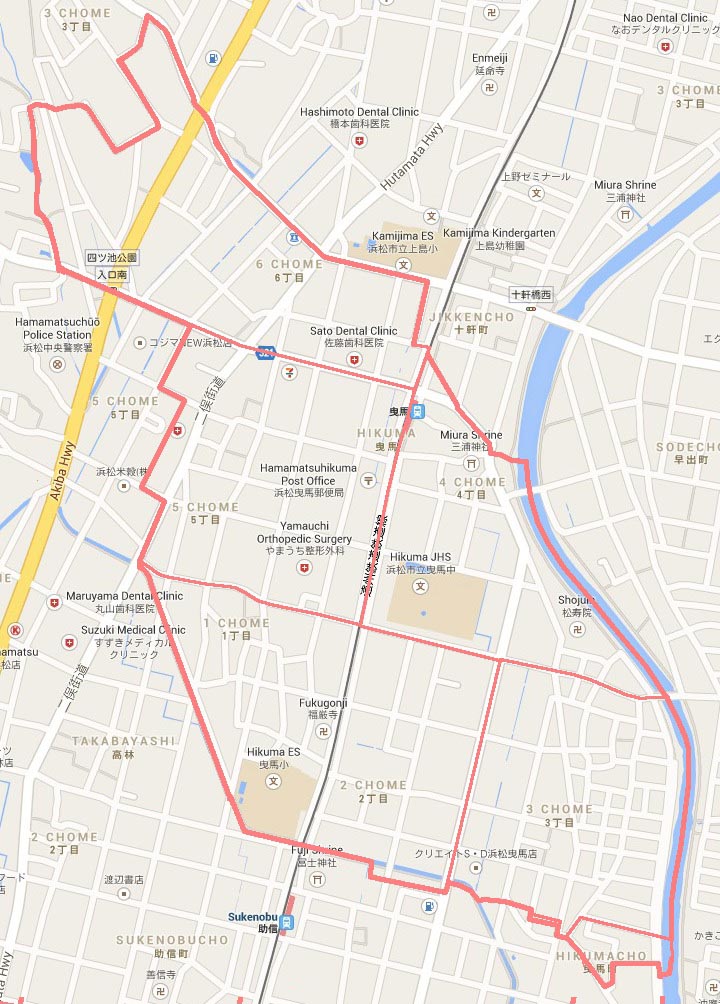

図はhttps://www.google.co.jp/maps/に町境を記入。

遠江國岡部の郷と稱し大織冠鎌足十七代の孫二階堂為憲が住んでいた。

遠江風土記傅に岡部後ち伊場と号す、とあるが伊場と改めた年代と起因は不詳。明治時代淺場村に編入されたこともあるが、もともと伊場西、伊場東と稱していたのを、大正14年正式に西伊場町、東伊場町と改めた。

伊場から可美村及び新津地區に跨る伊場遺跡は、昭和20年の大戦中、國鐵浜松工場南方の水田へ落下した艦砲穴から発見し、同24・25兩年に亘り、西部中学校高柳智教官及び國学院大学樋口清之、中川徳治兩教授、金子量重らが調査の結果豊橋瓜郷、静岡登呂遺蹟と同様彌生式文化の住居跡と斷定された。

2,000年前長耕文化のれいめいを告げる頃、貝や魚や獸の肉、それに僅かな果物などを常貪としていた人達が、一生懸命豊葦原の瑞穂の國を造り出すために努力していた跡が、眞実この邊の田圃の地下1m足らずの所に立派に嚴存しているのである。

地質学的考察では遠州灘の海嘯、天龍川の洪水、天變地變による隆起陥落等加あげられている。

何れにしても伊場遺蹟は郷土人の誇っていい天下の重要遺跡と確認された。

主な出土品は彌生式土器、土師器、須恵器、石器、漁撈具、紡織具、装身具、古錢富壽神賓、祭祀具、建築材、井戸跡などで、上古渡来民族の聚落地であったことの考古学的な貴重な資料を得た。

この伊場遺蹟の眞ん中に昔から血塚と呼ぶ塚があり曳馬拾遺は

とある。これは人皇第69代後朱雀天皇の長暦(1037-1039)年間、以前仁王門のあった西側で戒檀を築造したのを、京都比叡山延暦寺がとがめて合戦となり、押し寄せた比叡山法師軍のため鴨江寺側が打ち破られたのである。煙草専賣公社浜松工場は明治31年の創設で、最初浜名郡和地村に建ち後ち鴨江、元城、野口を経て昭和23年この町に復興した。

河合末吉、同尾次郎、奥田又十、大石龜千代、同角次郎、杉田源蔵らは明治の才物であった。

浜名郡入野村であったが昭和24年浜松市に合併した。曳馬拾遺は

宗源院第一世在天弘雲和尚は吉良氏とも今川氏とも姻戚に当る。この寺の朱印は今川時代300石、徳川氏になって家康、秀忠時代30石、家光以來は16石に減らされた。この寺初め大鱸山曹源院と稱し末寺22ケ寺を有したが、しばしば無住となって荒癈させた罪に因るものだ。往古の城郭地およそ75,000坪、明治7年50,000坪に整理、現在の境内地は一丁七反八畝歩である。

三方原合戦の時、この寺の本堂で腹一文字に掻き切って相果てた、家康の腹臣尾州碧海城主成瀬藤藏正義(子は成瀬隼人正、犬山城主)の墓、家康の旗持ち外山小作政一、同近藤右近義彰の墓、および後ちの浜松城主7万石松平伊豆守信復の娘多世姫の墓などがある。

蜆の貝塚は山神社附近を中心とした地點で「古蹟圖繪」にも載せられ、200人ないし300人位の菜園をつくる古代人が此所で蜆を食つて生活を營んでいたものと考証され、明治22年に初発掘、同25年再発掘の結果「人類学雑誌」に発表せられたので、世の肩聴を集め、さらに大正3年4月以來京都帝大教授團一行の発掘研究が績き、人骨・獣骨をはじめ繩文武土器、石器具類など垣多数出土し、日本有数の上代遺跡であることが確認されている。

石器時代の住居跡は、なだらがな丘の上にあつて附近に湖水・湧水又は泉流があり、必らず南向になつた暖かい所を選んで、營まれたことが特長とされている。

ここは直ぐ近くまで海が迫つていた頃であるから、豊富な魚介に住民は満腹し食うものに困ることはなかつたであろう。

なお歌謡地區につき、古書に山道にて歌唱とかけり「うたう坂」というとあるから、はじめ唱の字であつたのを、むつかしい謡の字に改めたものらしい。

徳川時代は浜松富塚の澤、名残の澤或は廣澤と稱した。佐鳴湖を猿投の浦といつた頃は今の廣澤町の低地は水面であった、古歌に

普濟寺は永仁年中の一庵に濫ちょうし、応永年中寺島郷の天龍川邊から、随縁寺を移し開基した曹洞宗の巨刹で、順徳天皇皇子寒巌法王の廟がある。獨住第二世長野普照和尚は武家の出で、剣技に達し佛道の蘊奥を極め、禪道場を開いて教化につとめ、浜松宿大庄屋杉浦彦惣・杉山守衛・正岡甚四郎はじめ浜松の名士殆んど參禅禪して薫陶を受けたが

猪俣全師は普濟寺中興の偉僧で、近くは柴田得雲も留錫し、北山稲荷を祀つて名を知られた。

普濟寺末寺藤の名所西來院には、築山御前の墓と松島十湖の

築山御前は徳川家康最初の正室で、本名をおせなの方と呼んだ。家康二度目の妻は豊臣秀吉の妹朝日姫である。

天正7年9月25日いのちを失いたてまつり、おんからだをば西來院にぞかくしはべりぬ、築山の御前と申しけるは、岡崎の築山に住み給うによるなり。

すべて世騒がしき折柄、親子互いに疑い、うらみ争そうならいなれば、斯くあやしき事もなん出来にける。哀れこの世は目出度ましましける人々の、かりそめの御志より思はずも、あだし野の露霜と消え失せ給い、空しき塚の主とのみなり給いぬ。

それより幾とせ人絶て、哀れもいやまさりけるに、なお明暦の頃、この寺焼け失せ、この時御廟屋も時の間の煙りとなり、みしるしの石も砕け落ちて、忍ぶも餘りなるまでに荒れにける。

延賓6年葉月に、百年の祭をひつらえ、様々の法を營みして、青池院殿秋月大姉とおくりな申しけるなり。

又松平源三郎君をもこの寺に隠しぬ。

源三郎君は久松佐渡守定俊の子にて、田通院の御腹なりければ、故君とはは同腹のはらからにぞましましけるゆえ、松平を給いこの寺にかくして、築山御前のみはか近く埋めける。

淨土寺のある所は寳鏡谷という。内藤彦十郎・山中豊は廣澤開発の功勞者。貞明皇后御在りし時(昭和24年)浜松地方産業御硯察のみぎり、百川熊三郎の邸に御宿泊になられた。

山岡芳太郎・倉田清吉・河村幸吉・天野千代丸・池端水之助らがあった。

姫街道沿いには組屋敷の地割りが残るが、東半部は「亀井山」という地名だった。

「元名殘」と将した古い町。

天正7年8月29日徳川家康の正室築山御前が小薮村で殺される時に、此所まで來て

築山御前は今川義元の重臣、関口刑部少輔氏綱の娘で家康に嫁し、二俣城主松平信康を擧げたが、後年三河國岡崎の築山に別居してから、家康の疑いを受けた。

信康も天正7年9月15日二俣で渡邊半藏・天方山城守らに斬られて、母子とも世にも哀れな最後を遂げた。

名殘町はその後人家が増して來たので、明治10年従来の地を元名残、新発展地を名残と稱し、さらに大正14年元名残は地区内の亀井山(鹿谷園)に因んで亀山町と改稱した。

元名残の地名を遠江風土記銘は

亀山町附近の最も古い地名は栗の原といい、ここを中心に栗原驛の榮えたことがある。

清少納言が遠江に下って、栗原沢に止つたという古書もある。清少納言は今を去る900敷十年前、一條天皇の皇后に冊立された、定子宮に仕えた宮女であるが、

容貌が醜くかつたために、縁薄くて三十を越すまでひとりで暮し「枕草紙」において、盛んに男を翻弄したり、皮肉つているところを見ると、一つには自棄気味になっていたものであろうが、

遠江介則光の妻になり、夫といつしよにこの遠江に下って来たらしく、又後年自分を引立てて呉れた定子の宮の勢力が失墜して、さすが才気煥発の清少納言も、見る影もない甚だしい零落の身となり、

何処で死んだのか、末路も明らかになっていない点から見て、その晩年を遠江に下つて来て栗原沢を宿としたものかも知れないが、史料に乏しい。

いづれにしても900年前には朋らかに亀山町方面を栗原沢と将えていた。

この町内に明治以来増井銀平、岩佐道太郎、川崎勝海、津田重義、中根小三治、花井仁、新藤晴吉、今井善三郎、石山逸八、相曾美代吉、小沼順信、北川清作、高橋武、杉石榮藏、松本鯛次らの人物があった。

「延喜式」によると往古東海道へ五里毎に宿驛が置かれて、浜松は「栗原駅」と将せられたが、その所在地は当時栗の木の原であった名残町一帯である。ナゴリと訓むのであるが、方言でナグリといった。

本縣指定史蹟犀ケ崖古戦場の「犀」については、凡そ千年前あたり、大暴風雨のとき、犀と呼ばれる猛獣が出て谷に陥ち、底知れぬ絶壁となったと傳える書と、犀とは草花の名で姫百合のことだとする説がある。*

昔の犀ケ崖は北面と南面が激しく削落して、急峻を極めていた。

犀ケ崖戰記

元龜3年冬三方原の役に家康の軍破るるや、大久保七郎右衛門忠世章旗三竿を犀ケ崖の西に建てて散兵を集む。既にして家康濱松城に入り、諸將士と会して守備を議す、忠世進みて曰く、

一敗して振わざれば敵益々鋭に乘じて来らんとす。

乃ち請うて銃手百人ばかりを輯めて、天野康景とともに之を率い犀ケ崖に至り、武田陣に臨みて連発し、又兵を出して之を襲撃す。ここに於て武田騒然たり。信玄おどろきて軍を井伊谷に引返す云々

明治9・10両年にわたり戰死者の古太刀・槍・鎧・兜等の破片若干を発掘。後漸次四方から埋立て、現在は僅かにその俤を殘しているに過ぎない。

徳川方が窮除の策として、布橋の奇計を用いた傳説もある。

又徳川四天王酒井左衛門尉忠次は、元龜元年秋から、名残に住み家康の弟松平源三郎は、この酒井屋敷で亡くなり、西来院に葬られた。良馬拾遺は

初め故君と今川家と和談のことありける時、酒井左衛門尉忠次の息女と、源三郎君の二人をして駿河へ遣わされけるを、三浦與市というもの預りいたるに、永禄11年、今川家没落につき、甲斐國へ供ない行けるなり。

さる故に信長公より信玄公への文に

其地において今川殿へ前々差置く家康の弟ら、召置き候様にと家康も我等方へ、申越し候条、如斯に候。

しかるに元龜3年午の冬霜月に、ふたりは雪踏み分け甲州を下山、山通りを濱松までかけ落ちし給いける。

長路の雪の内をつつがなく歸り給うとて、諸人賞め申しける。されども雪にて足の指悉く損われ給いしより病となりて、ついに世を早く終りしければ、やがて西来院になきがらを隠し埋めける。

源三郎の歿したのは、天正元年11月、忠次の息女は同4年春に、突然自刄して果てた。

名残にはこの酒井屋敷に績いて家康の御家人御組屋敷がならんでいた。

上池川町に通ずる坂路を抹香坂と呼び、中古は寺院の集團地、宗圓堂境内に徳川十八將本田忠眞の戰歿碑がある。

延元中、宗良親王伊勢から白羽の湊に上陸されて、井伊谷に向う途中、名残に休息されたが土地の者栗粥を献じ参った傳えから、今尚毎年9月15日の三社神社祭典には、栗粥を炊いて神前に供える風習が續いている。

伊藤修忠・新村國次郎・本多四郎・高須金作・渡邊一太郎・西井善一・馬淵一貫・伊東彌右茂・渡邊磯次らは大いに町に盡した人々である。

現在犀ケ崖とその下流の崖勾配は、市内の台地周辺のどこにも見られず、自然のものとは考えにくい。

下流には「硝煙蔵=火薬庫」があったことが、地名から分かる。幕府の硝煙蔵は、いざという時には上流の堤を切ると水没する仕掛けになっていたことが、東京都北区滝野川の硝煙蔵にも見られる。

浜松城古城の大手門は明光寺口と稱して下池川町にあった。

永正10(1513)年酉3月、今川總介氏親が駿河を發して、浜松城に大河内貞綱を攻めて占領したことが古書にのっている。

大河内は今川家の別將であらたが反逆した。後奈良院の御宇、天文の頃から永禄に至る間、今川家の旗本飯尾豊前守乘連と、その子豊前守乘龍が城主でめった。

永峰3年今川義元朝臣失せ拾いてより後ち、飯尾乘龍今川家を背く志あるを以て、新野左馬介を大將として、この城を攻めけれども、左馬介討死して城は堅く守られける。

今川氏眞偽りて和し、二俣城主松平左衛門は乘龍の姉婿なるにより縁を結び、乘龍を駿何へ呼び寄せ、永禄8(1565)年12月20日討つ。乘龍の家臣江馬加賀守・江馬安藝守、城を堅く守るにより、氏眞も得取り給わざりけり。

永禄11(1568)年岡崎の家康公、この國に御馬を出されける船に召され、宇布見村にあがり、名主源左衛門(中村幸八代議士の祖先)が家にお泊りありて、翌日又船にて小薮村につき、名殘の普済寺に入り拾う。

城の侍ならびに堀江の大澤、高園の淺原、頭陀寺の松下、久能の宗能、鴨江寺の法師らことごとく仕えまつりぬ。

12月8日安間村に御陣をすえられける日に、江馬加賀、安藝兩人の爭いにより、共に討たれ失せけるにより、家康公乘り入れ給い、城を靜ませ給う。

と曳馬拾遺はいう。この城の大手門明光寺口は、明治11年に天林寺に合祀した古刹、醫王山明光寺の地續き。今の遠州鐵道元城驛のやゝ東方にあつた。

名刹天林寺は飯尾豊前守乘龍の寄進したもので、初め万歳院後ち天徳寺と号したが、天正13(1585)年夏、この寺へ百余人の夜盗が大擧乱入したので、法師達は右往左往此所彼所へ逃げ散つてひそまり返った。中で二人の腕自慢の法師が、方丈に架る長刀をとって廣庭へ躍り出で、火花を散らして戰い、遂に大勢の盗人共を犀ケ崖まで追い詰めたが、又追い立てられ、斯く追いつ追われつすること、数度に及んで夜が明けた。

その翌夜も翌々夜も同じことが続いたため、里人数百人が物々しく助勢に乘込み大山狩を行った結果、死傷の狐共多数を發見し、これはくと驚いた。この法師狐合戦は遠江風土記伝、年々草子、浜松覺え帳、その他の古書にみな載せてある。天徳寺は狐合戰後今の天林寺と改めた。

かの法師が持ちたる長刀には、あまた所疵あり。今もなおかの寺に傳へはべる。

金原庄太郎、染葉藤兵・野澤松一郎らはこの町の總代をつとめた。曳馬村に屬してけたのを大正5年5月1日浜松市に合併した。

天林寺の山麓にあるので、古くから俗に天林寺下或は山下と呼稱されていた。

永禄以来徳川家康の側近にあつて、常に陣中で舞をつとめた、公卿出の幸若與三太夫は、天正14年12月、家康

が駿府入城のとき、老年の故をもつて暇となり、天林寺山下に屋敷と生涯の捨扶持を與えられたことが「謡舞名

跡」に載っている。

この幸若與三太夫については、天正7年6月、家康が高天神の城を攻めた時に、城中から家康の陣ヘー人の使者がやって来て口上をいった。

といって紙十帳に厚板の織物などを取り揃えて三大夫へ贈り、しづしずと城内へ引取って行った。これを見て家康は、本多佐渡守正信をかえり見て、

三方原合戦で戦死した鳥居忠廣・本多忠眞・安藤基能・成潮正義等、徳川方諸将の後室が、天林寺山下に營んだ瑞泉庵は、後ち寛永10年高町に移って曹洞宗の比丘尼寺となり、東海道一の尼寺として全國に知られたが、明治6年9月暦寺となった。

山下のその寺跡を大正年間まで蛇屋敷と稱えた。

天正以後浜松が西南に発展して主要驛路が變わり、元浜地區は在方となった。

元浜町は永い間、野口村西野口およびその一部を椿屋敷といわれ、大正14年の地籍整理に當り、元浜松町と命名する議が起つたが、結局簡明な「元浜」とした。

御台塚、椿姫塚、蛇塚とも呼ぶ塚があり、最近観音堂が建立された。永禄11年12月、浜松城主飯尾豊前守乘龍の後室、お田鶴の方が徳川方と戦つて、この地で悲壮な最後をとげた。家康の北の方築山御前は、流石に女性の涙もろく

あわれなことよ。

築山御前は西来院の儀翁祐和尚をつれて、お田鶴の方の戦死の場所に行き、讀経供養を營んでから、侍女達にも手伝わせて、塚の周囲に百十株の椿を植え、

この椿ながく年ごとに咲いてたも、願わくばお田鶴どのの未來に榮えあらせ給え、護りませ給え。

と念じた。お田鶴の方の霊魂はそれをどんなに喜んだか、不思議にも数日後に椿は、紅いゆかりの色と香をこめ

て微笑むようにパツと咲きほころびた。

その後も築山御前は足繁くこの塚に詣でた。ある日築山御前が塚の前に額づいて、いつまでも泣いているのを、付添つて行つた竹千代(後も岡崎次郎三郎信康)が

とある。築山御前は天正7年8月29日小薮村で、信康は9月15日堀江から二俣に移されて自害したが、最後に當つて

以上元浜町椿屋敷の由来だが、板倉家記に

殊に味方の手負、死人300もあらば、名ある將の十餘も討死あるべく侍るなり。

又乗龍の北の方は今川家のやからなれば、二股左衛門の計らいにて、事濟みにしあれば、人質として駿河にこそあるべく侍れ、若しくは江間安藝の妻などにやあらん。さればこの塚の主誰なりけん。

別に拙著「蛇塚由来記」がある。昭和5年全國産業博覧会が開催されてから発展した。

浜松十大町の一つで東・西・南の三ヶ町がある。

八幡神社の所在地で、八幡村と稱し、明治22年曳馬村に編入、大正5年濱松市に合併したが、鎌倉時代末期までは野ロ・早馬・元濱・元目・尾張町等と共に、濱松の里の中心地として榮えた。

昔は數ある神社の中でも、八幡神社の威霊は、皇太神に次ぐあらたかなものとして崇敬された。

この祭神については古来異説が多かつたが、八幡神社とは誉田別の命を奏齋する神号で、御母君の息長帯姫の命を併せて祀つ

てある。

誉田別の命は品陀和気命、誉田天皇とも申し、後ちにおくり名して人皇十五代應神天皇と申し上げたのが、即ちこの命にまします。

御母君の息長帯姫とは神功皇后のことで、天皇の未が胎中にいます時に海外に渡られるなど、縦横の御活躍をなされたので、一つには胎中天皇とも申し上げ、在位41年、御宇の間國富み万民營え、又学術技藝の傳来盛んに、皇威の宜揚せられしこと、前古未曾有といわれた。

日本書紀によると賓算111、古事記によれば113才にして崩じ給うたとある。河内國のみささぎは、仁徳天皇の御陵に次ぎ、海内第二の壮大なもの。胎中におわせし時から御幽契いや高く、お産もいと安らかに、そして長壽、繁榮の神徳を奉齋申してのことである。

創建は人皇75代崇徳天皇の長正年間で、濱松では蒲神明宮に次ぐ古社である。

この八幡神社境内玉垣の楠は、永承年中、源義家が參龍して旗を立てて武運を祈り また家康、大久保彦左衛門とこの楠の根方の洞穴に隠れ、彦左衛門数度び武田軍に突かれたが、苦痛をこらえその槍先の血糊を拭つて、敵を欺き家集一生の大難を冤れたともいう。曳馬拾遺に

この楠元禄の頃荒風吹き倒し、ダがで朽ちて無くなりにけり。いと口惜しきさまなり。今(正徳3年)わずか彼の根より若枝差し出でける。

周邊に明治17年「徳川舊臣」らが名前を刻んで小さな石垣を立てた。松島十湖の

毎年8月15日に行われる天下祭は、浜松の特殊行事として明治年間までは、凧揚祭に幾倍する壮嚴な盛儀で、吉田良太郎が永年宮司をつとめた。

田畑福太郎、鈴木半次郎、内田重蔵、瀬川久米吉らは區長、総代などをした。

浜松発詳の古驛で、往昔聚落の中心地として繁栄を極め、また曳馬野に上る口という意から野口の名が起った。平安紀行で太田道灌が

明治22年曳馬村に合併。大正5年浜松市に編入。大正14年八幡・元浜・山下・中澤及び船越の各町へ廣汎な土地を割譲したが、今なお浜松十大町の一つ。

颯々の松の古蹟(昔の天龍川々端の田圃中)がある。この松は一本ではなく30数本生い茂つた田中の森と稱した所で、永享年中足利義満將軍がこの前を通つて

今はこの邊一帯街區を形成し、道端に後繼ぎの小松を植え、記念碑だけ建ててある。

野口にはもつと多くの史蹟が遺存しているに違いないが、研究する資料がないのは遺憾なことである。

万福寺の切られ地蔵(身代地蔵)は傅説として有名であるが、昭和20年の空襲で灰燼と化し、同27年佛魂を繼いで再建した。

遠州大念佛は野口町と特別に深い関係はないが、三方原合戦で武田信玄勢が家康の「布橋」の計略にかゝつて犀ケ崖で夥しく戦死をし、その亡霊が夜な夜な激しく号泣して住民を悩まし、また無数の蝗となつて農作物を食い荒したので、家康が宗圓という僧に命じて大念佛を修し、この宗圓の結んだ庵を宗圓堂といわれている。

亡霊が泣き叫んだり、蝗となつたなどとはあくまで傳説であるが、戦乱時代は親子兄弟骨肉相含み、主従でさへ忽ち仇敵となって反間苦肉を策して、斬つたり殺したりした。いわんや町人百姓は殺戮、掠奪の脅威が絶へず、塗炭の惨苦を嘗めて呪いの声は巷にあふれていた。

これが家康入城前の浜松の世相でめった。従って大念佛嚴修は、戦死者ばかりがその對象ではなく、野口を中心とした町人百姓の亡霊をなぐさめるためでもあつた。

大念佛は別名「トツタカ」ととなえ20名から30名くらいの集團が赤襷、菅笠姿でヒン燈寵・鐘・笛・太鼓の隊列を組み、歌枕に和して踊り抜く獨特の盆踊である。

初盆の家を廻り、寺院の供養に参会する時には、弓張提灯を揚げた先頭が

雨乞いや疫病の猖獗を避けるためにも、大体これと似通つた習俗があつた。

明和から寛政にかけて、天下の名醫といわれた足立東郊は野口の出身。その二男貞二は内田氏を継ぎ乾隈と改め、眼科の大家になると共に、政治・國防を論じて名を轟かせ、明治32年73歳で歿し、天林寺に葬つた。

仙林寺は天耗寺の末寺。

浜松繭市場は八幡宮北に大正13年5月設置され、昭和16年まで盛況を極めた。その前の浜松繭取引所は鍛冶町にあつた。山本幾蔵ば初代総代。

この町は今の馬込川流域が、天龍川の本流になっていた時代に、その河畔に沿った津ロで、船越一色と稱した所。

村を擧げて渡船一さいのことをつかさどったので、この名が起つたが、常時の東海道の駅路に當り、街道を上り下りの旅人はここから船にのつて川を越していた。遠江風土記傳は

船越一色の一色は一種、つまり専問といふ意味であるが、大正14年に地籍を整理して、野口・佐藤・木戸・天神の四ケ町へ割譲し、別に野口の一部を細入して、船越一色を船越町と改名した。

天正7年船越は徳川家康から、天龍渡船取扱いを正式に命ぜられ、渡船の心得を書いた定書、渡船料70石給付の朱印書を下附されたが、元和3年に村内の火災で焼失したので、濱松代官彦坂九郎兵衛へ申立て、引続き渡船料70石を給せられた。

ところがこの前後から上流新原村の彦助堤が完成した結果、今までの大天龍は水量が俄かに減じて、渡船の必要がなくなり、寛永元年に下流へ延長五十問の板橋が架けられた。

船越村の船頭は失職難渋を申立てたので、浜松代官大久保左衛門、中泉代官中根七蔵らが立合つて検分を行い、古来の由緒により、池田村と同様に渡船役を勤むべき旨を、改めて申渡され、1ケ月に15日、隔日に1里半の道を池田村へ通つて渡船役を勤めたが、次第に生活が困難になて農・工・商に轉ずるものが殖えて行った。

富田伊平・水野藤一郎らは舊家である。八柱神社は寛永元年11月創建。臨済宗廣嚴寺があり、日本形染株式会社は明治33年に創立した。

舊幕時代は「名殘追分新田」と稱し、その後東追分と西追分に分れ、明治22年富塚村に編入して両追分と改稱、さらに大正元年浜松市に合併、同14年追分町となった。

追分の地名は姫街道の分岐点から發祥した。

元龜3年12月22日の大風雪の日に、徳川家康は15,000余の兵を率い、粛々と浜松城を出て犀ケ崖の直ぐ北にある追分に陣を敷いた。武田信玄が25,000余の大軍を率いて野部村を発し、天龍川を渡って都田口から浜松へ攻めて來たとの注進により、その行手を擁するためで、史上有名な三方原合戦はこの追分町で火蓋が切られた。

武田勢の先鋒は小山田信茂・山縣昌景らで、徳川勢の左翼へ攻めかかつて來た。これに績いて住吉町邊の二番手にあった武田四郎勝頼は、白地に黒い大文字をつけた、二本の馬印を左右の脇に押し立てて、上池川から追分に猛進して來たので、徳川勢はここを必死とこれを支えて戦つたが、結局散々に打ち破られて、先づ龍川一益と青木廣次が戦死、中根平左衛門正照も一族四人と枕を並べて討死した。

臆病者と罵られ、それを怒つて先手へ飛び込んだ鳥居四郎右衛門忠廣も、存分太刀に敵血を吸わせてから、壮烈に雪を染めて死んだ。

平手甚左衛門汎秀は、伊場まで追われて戦死する等、この日は徳川方諸將の戦死限りなく、武田勢はどつと色めいて、ひた押しに押し寄せ、馬場美濃守・小幡上総守の軍は、ついに本陣家康目がけて突き入つて来た。

この時浜松誠に留守をしていた、夏日次郎左衛門正吉は、與力25騎を引きつれて、城から一気に馬を飛ばして來るや、討死一歩手前の家康に

言い甲斐なき御心かな。大將たらん人が、葉武者の如き働きは何事ぞ。さ一刻も早く御引上げ遊ばせ。

とはらはら涙を流し、突差に家康の馬のくつわを取つて、濱松の方へ引廻すや否や、槍の穂先でその馬の尻を力ー杯叩いた。

馬は驚いて、疾風の如くに雪の中を駈け出し、馬より落ちまいと馬上に伏した家康の姿は、見る見る遠のいていつた。

これでよし。

夏目はかつての一向宗騒動の時に、一揆にくみして家康の捕虜となり助命されて、時期あらば此の身に代えてと、堅く決心していたが、ここでその恩を報いたのである。

追分町には夏目次郎左衛門正吉の碑と大島寥太の

正吉の妻は頭陀寺松下嘉兵衛の娘、金でその妹銀は、剣法の達人、柳生但馬守宗矩に嫁し、柳生十兵衛三嚴及び、同飛騨守宗冬を生んだ。

日本外史は正吉戦死を次のように書いている

この町に住岡喜平が明治41年郵便局を開設。二橋三郎は育英事業につくした。他に野田宇三郎・野田友十・内田治三郎・鈴木藤太郎・鈴井七十吉・鈴木福太郎・内山小一郎・犬塚伊三郎等があつた。

今の新川の上流で、古くから山間に池沼があつて、高原から奇麗な水が絶えず流れていたので、寛永の頃に池川と地名がついた。

池の端に聚落の鎮守として、豊受大神を祀る明神社の祠があったが、正徳元年12月天林寺山内に移された。

腹痛を起した時に、この池川の水を飲むと忽ち治り、無病の者はこの水を汲んで明神社にさゝげ、自らも用うれば一年の邪気を除く、という習俗が行はれ、正月の若水にも盛んに用いられた。

若水とは正月元旦、又は立春の日に、生氣の方の井戸水、あるいは池や川の水を汲んで、神佛にささげることが古例になっておリ、近年は餘りいわれないが、昔は平日でも朝早く汲んだ水を、華水・井華水などと稱し、邪気をはらい、五臓をととのえ、熱気を下す効能があると尊重せられた。

生氣の方とは陰陽這にいう、その年のよき方位を指し、天地万物を生ずる功徳があると説かれていた。

元龜3年12月22日の三方原合戦に、徳川方は犀ケ崖の北に陣を布いたが、この時の犀ケ崖の大きさは南北264尺、東西195尺、深さ96尺以上無限といわれた。

武田信玄の兵力は、北條氏の援軍を合せて無慮25,000、徳川方は織田氏の援軍を加えて15,000で、この上池川町も追分・和地山とともに徳川方の陣地になった。

北西から吹きおろしてくる、雪催いの寒気に、將士達は鎧を通して、胸の芯まで剌するようであつたが、敵状探察に出ていた軍目付鳥居忠廣が、手勢を率いて汗馬を躍らせて戻り、 武田勢只今三方原へ攻めかかりましたるぞ。

と息を切つて呼んだので、將士達はすわこそと、武者ぶるいをして立ち上った。

武田勢の第一線は小山田信茂・山縣昌景・内藤昌豊・小幡信貞・山家三方衆、第二番は馬場信房・武田勝頼の兵でまとめ、総大將武田信玄はしんがりとなって、尖兵共につぶてを打たせ、推太鼓をとうとうと打ちながら押し寄せてくるさまは、鬼神も鉾を伏せて道を避けるばかりの威勢でござる。

と忠廣は告げ、

このまゝ眞正面から打ち出ては、とうてい勝味がない。

と附け加えた。徳川援將佐久間信盛の軍が、高林町から天祐寺山下を経て、池川の低地を迂回して、陣立偵察にやって来た武田方の物見役30人余を發見して、血祭りに討取たのは東町地内であつたが、小山田信茂軍に攻めまくられて散々にやぶれ、又猛將瀧川一益の軍が、武田勢山家三方衆のために全滅されたのは西町附近である。

明治22年町村制施行の際に曳馬村に編入。大正5年5月浜松市に合併。同14年下池川町と分離した。

緑の丘、樹林の谷など、風致に富んだ山ノ手の大きな町で、東町と西町がある。古書に池谷・二橋二氏は元和時代からの舊家とある。池川健太郎は開発功勞者。

池川の下流にて澤を為す所と、古書に出ている。舊幕時代は獨立の農村で、明治22年曳馬村に編入。大正5年浜松宿へ合併した。

縣道浜松・二俣線の要衝で、日本楽器工場建設後、著しい発展をとげた。この縣道は舊幕時代から明治までは、秋葉街道と公稱されていた。

日本樂器は山葉寅楠が明治18年オルガンを完成、同30年株式会社設立。その後ピアノ・ハーモニカの製造を開始したが、自動ビアノの穿孔樂譜は、河合小市の発明である。この町の高台は風致地區で、大正13年古刹常樂寺山に、浜松市營火葬場と浜松墓園がおかれた。達江風士記傅に

三方原合戦の時、大久保七郎右衛門忠世が、かがり火を焚いて敵をあざむいた有名な「火ともし山」は天林寺山

の東北一丁、俗稱火ともし地内の水田中に、直径一問位の跡があつた。これを曳馬拾遺は

元龜3年、甲斐の武田と浜松との戰ありけるに、ひねもす戰い疲れけれども、夜の防ぎにもとて、大久保七郎右衛門忠世のはからいにて、鐵砲18丁を射たせて、かがりをこの山にたて、夜もすがらこの山軍人守りおりけり。

されどもあまりに鐵砲も多からずありて、防ぎもいと甲斐なかりける所に、伊場村の住人岡部何の某里人を數多催して、この中に加わり「ふい」というものを作りて、鐵砲にぞ交えてうちけるにより、軍人数多こもれる様になりて、敵は夜討をせざりけるとなり、その時篝火をおびただしく焚きけるによりて、この山の名を火ともしやまとはいうといえり。

所は名殘の原の、御馬場よりは東に当り、今もなお人知れる所なりという。

竹山善太郎は戸長などをつとめ。飯尾儀一郎・中川五郎平も傑出していた。大正14年まで中澤及び池川、高林三ケ町は行政連合を結んでいた。

元曳馬町大字助信で昭和11年浜松市に合併した。

地名の起因については諾説があり、中に享徳(1452-1454年)の頃鎌倉の公方成氏朝臣助信が、管領の上杉氏と仲違いをして戦が始まり、朝臣は関八州に身の置く所もなく、遠江に逃がれ来って此地に住んだ古事からだという。

遠電助信驛東北半丁の地点に、三尺四方位の祠堂があって地蔵尊が安置されているのは、刄物を買う時この地蔵に參拜して行けば業物を得る。又悪魔を祓うとの云い傅えから、明治年間まで夜晝となく香華のたゆる時がなかった、これぞ刄物佛と呼ばれた刀匠新津三郎兼吉の墓である。

一説には兼吉の本名は新津三郎助信といい、此處に葬られたので助信の名がついたともいう。

遠く弘治、天正(1555-1592年)以来三方原の立入權をもっていたのは敷地郡45ケ村、長上郡72ケ村、豊田郡14ケ村、引佐郡5ケ村、麁玉都2ケ村、合計138ケ村であるが、現在その村名は分らない。おそらくこの助信町を中心とした曳馬村、三方原村、積志村、長上村、小ノ口村、芳川村及び三方原寄りの引佐郡であろうといはれ「入会村」として入札により樹木を伐り、また山錢というものを代官所に納めて落葉や枯枝を採って浜松宿へ賣りに行った。

故白尾金太郎は村政に袴田五平は財的に土地につくした。

舊曳馬町大字新津で、昭和11年浜松市へ合併の上獨立町となった。

津は海湖沼又は河に通じ、往古大天龍の流域にあったので、それが地名の起因となった。

遠州鐵道助信駅東側の街區は助信町でなく新津町である。天明から寛政の頃、志津三郎兼吉という刀匠が、備前長船から此所に移住して新津三郎と名を改め、主として刄渡り9寸5分以下の短剣ばかりを錬えていたが、時の天子光格天皇の枕刀を打つて、日本一の折紙をつけられた程なのに、何故か常に人を近付けず孤獨で暮した。長髪を振り乱した物凄い相貌の人で、晩年は家の軒は傾き板戸は破れ、屋根は雨漏れ、床はじゆくじゅくと濡れるに任せ、まことに淺ましい限りであつた。天保13年秋、知らぬ間に死んでいたのを、里人が発見して助信町の森の中に葬り、俗に刄物佛と呼んだ。

生前の暮し向きにつき、高岡氏ら三・四名の里人が、何彼と面倒を見ていた縁故で、後ちに地蔵堂を建てた。鍛えた物は総て切味が古今無類の刄物であったという。

またこの町に樹齢五百年の名高い天王杉は、歳徳神を祭る。縁起故事記に

舊曳馬町大字茄子と称し、昭和11年浜松市に合併した。

曳馬地區の茄子の特産地といわれた。文久事物考に

弘化3年春、勘場並本の享徳寺が、龍東へ引越で馬込川を渡るとき、茄子橋から、本尊の十一面観音が河中に轉がり落ちたので、水難除の佛として、そのまゝ川瀬へ祠を建てて祀ったが、慶應2年秋の大水で押流されてしまつた。

この橋の上流に太鼓橋・三浦橋・十軒橋・八幡浦橋などがあり、河身の灣曲した箇所を五神ケ淵と呼び、激しい水勢に深く堀られて、底が摺鉢型となり、常に大さな渦を巻き、明治から大正初期までは、水死人の絶え間なく、心中の名所でもあつた。

その後縣營馬込川改修工事が完成して、今茄子橋の上・下流は魚釣に水泳に夏の遊樂地帯となり、水郷の名がある。

「ナス」町というのは誤まりで「ナスビ」町と読む。古語源に

語音から言っても「ナス」より「ナスビ」町の方がよい。この附近は大体において寛文・元禄・享保時代に開墾されたので、昔は俗に茄子新田と呼ばれたこともある。茄子橋が最初に架かつたのは、天保年間であるが、川の端から端へ渡したものでなく、水勢の強い主流へだけ架けて淺い所は歩いた。

元龜3年12月の三方原合戦で、徳川方は総崩れとなり、家康はじめ諸將はハ方に逃げ惑つたが、四天王随一の豪將榊原小平太康政は名は小平太でも身の丈六尺七寸といわれた巨躯で、單身細島河原へ逃げ込んだと、戦國武將傳に載せてある。武蔵坊辨慶の身長も七尺七寸と記録にあり、日本でこの小平太や辨慶に勝るものは、身長一丈に餘つた人皇十二代景行天皇の御子日本武尊お一人だけであるという。

後ちの川柳に

細島町は往古大天龍の川敷で、今も純朴な農業地帯。茄子橋と大鼓橋の中間に新架橋の計画がある。

町の南にある佐鳴湖は、遠く聖武天皇の天平年間、米津浜の大津波から出来た湖水で、俗に猿投浦と将したこともある。

貞享元年9月、浜松城主青山和泉守が船で遊び、儒士をして遊記を作らせたが、その文中に

湖北有富塚之里 茅屋斜速間水流 漁村夕照景有此乎、

西有鴨江寺 安置白衣観音像 昏曉推樓上之鐘

云々とある。杉浦國頭は享保14年8月7日加茂眞淵と遊んで

入江吹くあき風は止み波かけて 萩の葉さわぐ音ぞ身にしむ

明暦から寛政にかけた古文書には「富塚の原」といふ文字が多く見える。

西脇地區は彌生式文化と奈良朝文化との接觸時代の遺蹟地で有名な「鳴乎阿塚様」がある。

西端の安座地区には、蒲冠者源範頼由緒の「お茶屋」跡が殘り、小藪地区の御前谷について、曳馬拾遺は

この谷は三ツ山の北にある谷なり、昔駿河國今川治部太夫義元朝臣のやから、関口別部少輔氏綱の姫君は、その容姿人に越えて、いとめでたくみやびやかなる御粧いにおわにましければ、その世の人、従がわずというものなかりけるなり。

然るを義元朝臣の計らいにて、故君(家康)ぞめとり拾いける。この御腹に治郎三郎信康の御方、奥手昌信の北の方の御ふたりましましける。

かく睦まじく御子迢もおはしまして、目出度く年月を送り給いけるに、いかなる御事にや、ものねたみし御心ざしの出來にけるか、いと淺からす成り行くままに、後々はおそろしき聞えもひろがりけるとて、信長公より度々仰せ有りけば、故君ももだし難くや思召しけん、信康君、母君ともに討ち奉らんと思召しけるままに、先ず信康の君をばいくさ立ちのように仰せありて、天正7年8月4日に、岡崎より大浜へ移し給いけり。

それより同月9日大浜より此の國堀江(北庄内村)に移し給いその後二俣の城へぞ遺わし給う。9月15日に渡邊半藏天方山城守に仰せつけて討ち奉りぬ。

惜しきかなはたち餘り二とせの秋の露と消え給いぬ。渡邊あまりに泣き悲しみて、討ち奉らざりければ、天方失い奉りけりといえり。御からをば清瀧寺にかくしぬ。又母君をば9月25日、本坂越を二俣へ遺わし給うとて、富塚の原に向いて入野の水海をあがり、この谷に至りて岡本軍左衛門、石川太郎右衛門、野中三五郎ら失い奉りぬ。

井上藩士青木半兵衛は、維新後富塚に住んで大いに羽振りをきかせた。法林寺住職松山舜應は、明治時代奥山方廣寺管長をつとめた。青木銀藏は功勞者であるが、青木半兵衛とは無関係。神田忠五郎は村出身随一の成功者で、中野彦太郎は村長をつとめた。

諏訪紳牡・八柱神社・山ノ神神社・神明宮・稲荷社・辨財天社があり、法林寺・寳藏寺・兩光寺はいづれも方廣寺末。なお根川山近くの佐鳴湖畔には、今も遠州七不思議の「片葉の芦」が生えている。

舊富塚村に大字文丘がある。

明治12年3月12日郡區改正のとき、浜松宿に合併したが、後ち分離して同22年富塚村に編入、さらに大正元年10月浜松市に再合併となった。

徳川家康浜松在城中御馬場のあつた所で

跡あれて ただ引馬野の道の邊に 殘るさかいを見るもなつかし

と歌はれ、曳馬拾遺に

今は大根は一年を通じてあるが、昔はいわゆる秋大根一種であつた。そこで大根は陽に蒔いて陰に生ず、陰陽にまたがつて成り、食毒を消してけがれを去る、餅は陽、芋は陰、大根は陰陽を和するとあつて、盛んにもてはやされたわけである。

浜松では和地山を中心として、富塚大根・三方原大根を多量に産出している。

さて、家康の御馬場のあつた和地山が、一時浜松競馬場の候補地になつたのは因縁といえよう。この町は明治40年追分に跨つて、陸軍歩兵第67連隊が置かれてから、だんだん発展を示し、現在練兵場跡の東半分は住宅街となった。

浜松名物凧合戦は明治43年以來、主として此所で行はれた。凧の起原の最も古い文献雍州府志に

また後ちに浜松井上藩の小林彌右衛門は

明治初年以来の開発功勞者は堀口勘蔵、伊藤修忠をはじめ木村正信・鈴木市三郎・小林三代蔵らである。

三方原高台で元曳馬町。昭和11年浜松市へ合併して「良い町住みよい町」にしたいというので、住民が相談のうへ住吉町と命名した。

元亀3年12月22日の三方原合戦の時、武田四郎勝頼が陣を敷いたのは、この住吉町である。総大將信玄はさらに後方におつて、戰況を眺めていたが、山縣昌景の軍が、河井忠次勢に追われて来たので、大音揚げて

それ甘利衆、あの浜松勢に横槍せい

と下知をした。畏まつた米倉丹後重次が、馬を乘り捨てて酒井勢へ突いてかかり、典厩信豊・穴山梅雪が左の窪から酒井勢の後ろへ廻つて、どつと一時に攻め立てた。

この激戦で浜松軍が散々に打破られた、三方原合戰由緒の地であるが、享和時代から明治初年へかけて、追剥が頻出した。

松小立の繁つた姫街逍を、歩いて來る者があると、突如十数人の賊が行手を遮り、金・衣類・荷物を容赦なく剥ぎ取った。時によると聲もかけず、抜討ちに斬付けて痛ましい殺生までした。

文久2年冬、浜松藩代官宇多格之助が剣士兵藤陽左衛門以下20數人の兵力、同心を連れて召捕りに向い、先ず最初に現はれた賊2・3人を兵藤が水もたまらず切って落した。

これに怖れをなした他の賊共は一散に逃げ出したので、同心がそれッ、と一丁ばかり追跡すると、松原の中から十數人の別の賊が現はれ、前に逃げて行く賊兵も取って返して、挟撃して來たので、同心達はあべこべに生捕られたり、死傷者を出した騒ぎがあつた。

その後続いて何回も浜松藩の大手入が行はれ、又15代慶喜將軍の剣道指面役をつとめた、間宮勇大郎はじめ多数の徳川藩士族が、明治2年11月から同3年5月にかけて、三方原へ入植して、姫街道の往来が、頻繁になって來てから、賊は段々と出なくなったが、何時の間にか誰れいうとなく「錢取」という地名がついた。

今の遠州鐵道錢取駅附近は賊の山塞のあつた所といわれる。徳川時代に永く山窩の居た所という説もあるが根拠はない。

浜松市上水道淨水場は昭和2年の建設である。

昭和23年曳馬中学校の敷地から堅穴式の石室が発見されて、幾つかの切子玉や耳輪が出土した。上代文化の遺蹟地であったことがわかる。

故大野篁二がいた。

昔の曳馬村大字高林で、大正20年5月1日、野口・八幡・下池川・船越一色・中澤・上池川及天紳町村の北馬込(馬込町)と共に浜松市に合併した。

懸道二俣街道を挾んで東西に跨り、高台地區には鐵器時代の古墳群が点在する。

この遺蹟は三本松から千人塚にかけた「曳馬野古墳分布圈」に屬し、彌生式文化時代の終わる頃、大陸渡来氏族の一團が豪華な生活を營み、やがて大和朝廷に統合されたが、その原始人の屍体を埋葬した石室式の古墳群で、何れも直刀や馬具を伴い、當時いかに權力的な存在であつたかを立証しているが、明治から大正にかけて盛んに盗掘が行はれた。

昭和24年の國学院大学調査隊の報告書に

1世紀から3世紀あたりの頃、大陸文化が傳來し、豪族或は貴族のような人が一群の長となつて、此所に生活し安穏な月日を過ごしているうち、死んで埋葬した。

三方原分布圏の中では、人間一代位の時代的な差異は認められるが、何れにしても浜松は原始文化の香りが高い。

出雲氏族の人々という説と、三韓人説とがある。

三方原に上る坂に無数の石段があり、俗に百段坂と稱し、坂上に白山社、坂下小林寺は天正7年6月、天秀和尚が開き、昔はかなり大きな瀧があった。

ここの子育観音は慶長年中、森大洞院から勧請。賓暦以来婦女の參詣で賑い、天保から明治中期にかけ子育餅の茶店が出た。

子育地蔵はどこにもあるが子育観音は少く、御木像は木之花佐久夜姫を象兆した聖観音菩薩である。木之花は麓はしきこと、佐久夜は櫻の花で、み姿のえん美なることをたたえたもので「舊事紀」にその名がのせてある。

ニニギノ尊、姫の名を問い給えば、

われ大山祗のむすめ、コノハナノサクヤ姫、姉あり磐長姫と申すと、

ニニギノ尊、告げてのたまはく。

われ、ナをもつてメとせんと欲す。

姫こたえて申さく、アに父あり願くは先づ父に問い給え、

天孫よつて大山祗神を通して姫を娶らんとし給う。

父神大いによろこび拾い、

百なす机におすものを盛り持たしめ、

磐長姫をも添えて奉る、

すでにして姫みごもり給うに、

疑い給うてわが子にあらすとのたまい給う。

姫大いにいかり恨み給いて

うぶやをつくりて中に隠れ御子なることを誓いて火を放つに、

つつがなく御子生まれませり、

よりて天孫疑いをとき給う、

生れいでませる御子は

ホスソリノ命

ヒコホホデミノ命

ホアカリノ命

の三皇子にまします。

飯尾周三は曳馬村長等をつとめた。

古くは大天龍川に沿つた島の郷。又三方原続きの引馬野の口で、この辺を廣く曳馬野と總稱したが、昭和11年浜松へ合併となつた。

往昔曳馬野と稱した三方原は、どこからとどこまでを指したのか、明らかでないが明治以来は東百2里15丁、南北3里18丁、總反別3,600丁歩といわれ、大部分帝室の御料地で、大正13年そつくり本縣へ拂下げとなり、翌14年縣が内110万坪を陸軍省に譲渡、浜松飛行第七連隊を初め一校五隊が設置された、その後土地は頻々と變遷を示し、今日に至つた。

徳川時代は境域が敷地・長上・引佐・麁玉4郡に亘り、地籍不明で元和6年浜松城主高力摂津守は敷地、長上2郡35,000石、井伊谷城主近藤石見守が引佐、麁玉2郡15,000石を領して所属をきめたがハツキリした線はなかった。

阿彌陀區地名の起原につき、曳馬拾遺は

浜松の北、島の郷村、行き來繁き道の邊りに、溝ありけるが、元亀3年の戰いの時、この溝行き來のわづらい也とて、常樂寺に軍人入乱れて、かの阿彌陀を取りて橋として通いける。

その後月日を経るままに、かの佛大方朽ちぬるを漸々みくしばかりを取りて、かの寺の本尊となしける。それよりこの橋を阿彌陀橋というとなり。

加藤熊次郎は村長、郡会議員等を歴任し、田畑義一は市会議員をつとめた。

馬込川沿いの曳馬村十軒家と稱し、家が十軒しかない閑寂な村落であったが、明治末期から人の往来繁く。段々とひらけてき`こので、昭和11年浜松へ合併したのを機会に十軒家の「家」の宇を剖って十軒町と改めた。

現在戸数的80戸、人口450を算えている。

一説には遠く延暦14年2月2日、智仁勇兼備の坂上田村麿將軍、主従53人束海這を下り、濱松駅旅宿東陣佐藤与三右衛門の家に到着したが、16人しか泊れぬため、近くの麁玉川(馬込川)堤に十軒の家を急拵えして入った。これが十新町地名の起こりだと傳わる。

昔この土地は太箸を用いたといぅ。田村麿將軍のよぅな剛勇無双の人は、太箸を用いたに違いないが、箸の名義からいうと、ハシとは橋の意、食物とロとの間を通らせる義、そこで

馬込川に架かる十軒橋は昔から名高いが、堤防から堤防へ架け渡したものではなく、膝をまくって渡れぬ深い流れだけへ架けてあつたもの。

元曳馬村早出(ソウデ)で、昭和11年浜松市に合併した。

勤勉実直な農家が揃い早暁から野良仕事に出たので昔から早出の村といはれた。

朝起と早作は損をした事がない。舅の門と麦畑は踏む程良い。生姜は田植歌を聞いて芽を出す。などと増産の教えがある。

永禄年間今川家の浜松城代、飯尾豊前守乘龍の家老、江間加賀守がその領地として居住した所。又同じ家老職の江間安藝守は連尺に居住して江間殿小路の名が残つた。

飯尾豊前守は乘連乘龍の父子二代、天文から永禄にかけて浜松にいたが、井伊氏の系譜によると、飯尾は井伊家の家老だと載せてある。おかしなことであるが、二代飯尾乘龍は今川義元の子氏眞に背いた。

氏眞は家臣の新野左馬之助をして、浜松に飯尾乘龍を攻めたが、左馬之助があべこべに戦死した。

そこで永禄8年欺いて乘龍を駿河に連れ出して殺し、家老江馬安藝、江馬加賀が城を守っている内、安藝が加賀一殺し加賀の臣がまた安藝を殺したのである。

明治3年一般農、工商に苗字の使用を許された際に、早出村の家々は昔の由緒をたどつて、飯尾と江間を名付けたものが多かつたと、古老から口授があった。

馬込川向うで水郷の名かあり、長上村中田に接し、森の中に八幡社が鎮座している。

浜松信用銀行頭取、浜松委託会社々長をつとめた、明治時代浜松実業界の大立物、伊藤磯平治はこの町、中村八左衛門の二男で、歿後に森村市左衛門が

功業固磯

永益四隣

擧名不朽

浜松風土記

会田文彬

昭和28年12月

浜松出版社

西伊場町

血塚は伊場村の地にして鎧橋に近し。いにしえひえい山法師と鴨江寺法師と、いくさの時に討たれたる者共を集めて此所に埋めける。さる故に血塚とは古く言い傅はりぬ。又千人餘りも埋めける故干塚とも言うとや。

蜆塚町

此所は如何なるところなりけん。土をうがち見れば底の底までもなお蜆の殼の盡くることを知らず。

斯かることは世に又あるものかな

と呆れ果て、また的場ケ丘又は的場ケ平と稱する所を

この御的場は宗源院の門の前の松原にあり。昔徳川家康公の浜松城におわします時、ここに出で給いて御的など遊しけるとなり。

と害いてある。大鱸谷、歌謡両地區にもそれぞれのいわれがあり宗派院は史上最古の浜松城といってよい。日本國誌には

深山幽谷にして漫々たる湖水あり、怪物異魚住みて人跡去來を絶ち云々

とある。今から540年前の稱光天皇の應永23(1416)年に吉良眞義が創建し、弘治2(1556)年9月今川治部太夫義元の開基した古刹であるが、寺院というよりも要害堅古の城郭であった。

廣澤町

水清く底もとをりてすむ秋の 月の光もひろ澤の影

と詠まれ、曳馬拾遺は

この邊の松杉もことに古りぬる姿なるに、東の山の影よりほのかに見えし秋の月も、やがてさし昇るままに、きらきらしく水の面に沈めるよそほいは、大方の筆にもをよばじとこそ見えけれ。永禄12年12月7日家康公三河より此所に至り給いて先づ普濟寺に一夜を在しますとなん。

と書いた。

拙僧は明治26年3月をもって示寂する。

と末期を予言し、同年同月27日に忽然と大往生を遂げて人々を驚かせた。

吹きながら のびすすむなり藤の花

山路宗匠の

老いたれど 耳たしかなり不如歸

等の句碑がある。

亀山町

現在の町名の鹿谷町南東部。

鹿谷は民営の遊園地の名(現在の文藝館・茶室周辺)

かねての覺吾じや、いざ斬つてたもれ。

と紅の下衣の上に黄の縞衣を着た姿を靜かに座ると、

上意とは申せ御台様の首掻く刄はござりませぬ。

と家康の侍達は泣いて折らなかった。佐鳴湖の岸邊へ着いてからも、皆ためらって誰一人斬る者がないので築山御前は

さらば妾、自らせん。

と手早く懐剣を咽に剌して打ち伏す所を、家康の家人野中三五郎定元が思い直して、後から

えいツ。

と首を刎ねた。斯く名殘を惜しんだ土地というので名残町と呼んだ。

所以名殘者古老曰 昔築山御前生害の期 至此地曰 那碁利袁斯 故曰名残

と説いている。

名残町

現在の町名の鹿谷町北西部。

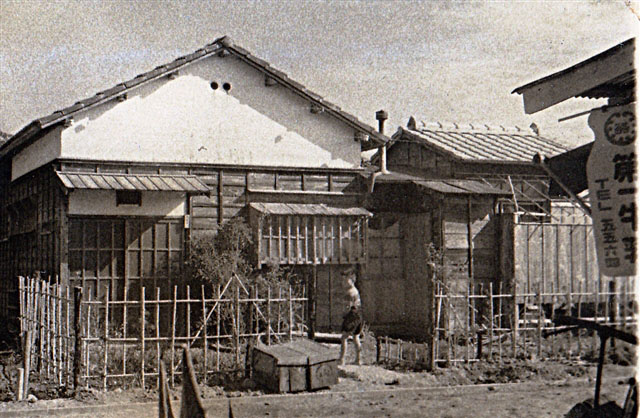

昭和32年頃の市営住宅 中野時久君 提供

*

民俗学方面からは「サイ」は「賽銭」「賽の河原」のように「神に返す」ことを意味していることがあるらしい。この意味からすれば「犀ケ崖」も「死者を神に返す場所」という意味合いがあるのではないだろうか。

下池川町

天林寺公園に正岡子規の

馬通る三方原や時鳥

の句碑、果樹園には田町中村藤吉の忠僕彌助の碑がある。

山下町

大正14年5月、野ロ・田町・下池川町・元城町の各一部を合併の上、新発足した町。

最旱や城兵の命も今明日を期し難し。承れば徳川殿の御陣中に、幸若與三太夫と申す舞の名人がお供してある由。あはれ願くば、太夫の一さしを見て、我等今生の思い出に致したく存ずるが、お聞き届け下さらぬであろうか。

家康はそれを聞いて、

優しき者の願いかな。彼等が望みに任せて遣はせ。これよ與三太夫かかる時は哀なる曲こそよけれ。城外に出て一曲仕れ。

と命じた、幸若太夫かしこまって城際へ進み出て「高館」を謡い出した、城兵達は城将栗田刑部丞以下、櫓に上り或は城塀に寄集つて、一様に耳を傾け感涙を流して聽き入つた。やがて幸若太夫の舞が終ると、城中から陣羽織を着た若武者が一騎出て来て、

さてさて見事なる舞を拝見致し、今生の名残嬉しく存する。これは城中一同の志でござる、お受取り下されい。

明日は城兵ども、こぞって城門をひらいで斬り出るであろう。心せよと、陣々へ觸れよ。

と命じたが、果して翌日城兵は一濟におめき立つて、城の木戸々々から斬り出て、家康方を悩ました末、全部討死をとげた。

元浜町

室町時代までの浜松は野口・八幡・分器・早馬・玄默方面であった。よつてこの地方を古くから「元浜松」と稱して、合同區であつた。

と声をあげて泣いた。

泣かで、とく歸らせ給え。

といった。すると築山御前は

ひとの末路の哀れさを泣く、わらわも和子も、やがて又ひとに哀れを語られる身となるやも知れぬ。さだめがたき人の世ぞ、ひとごとではない、みなわが身の上のことじや。

とさとした。果して10年を経て天正7年に、信康も築山御前も家康から死を賜った。信雄は優柔不断、築山御前は女性としてのたしなみを欠き、ついに母子共謀して武田方に内通した。

われ謀叛して武田に一味したとは思いもよらぬ。このこと父上へよくよく言上いたしくれよ。

と悲痛な言葉を泣している。

飯尾豊前守乘龍の後室、駿河より引馬城に歸りて立籠るを、永禄11年極月4日、徳川軍、鳥居縄手より切り出でて戰い、二の丸三の丸を攻め破り、味方の手負死人300、城兵200余人討たる。後室も侍女十餘人と切り出で、残らす椿屋敷の一つ所にて討死す。

とあるのを曳馬拾遺は

この塚かの後室の塚にやあるらん。されど或る記には、これ大河内兵庫の助勢の合戰の事にして、時代も違

いたる事なり。

といっている。

八幡町

現在の八幡町

区画整理以前の八幡町。

喫りあれば

歸り来るまで石清水

かけてぞいわう濱松の里

と詠進した故事から御旗の楠と稱し、又枝葉繁茂して高く大空を覆ったので雲立の楠といつたが、元龜3年冬三方原合戦の日に、白髪白髯の翁が白馬に乗つて、この楠の梢から空に駈け上つたのを、浜松城の物見から家康が見て驚さ、直ちに家臣に検分させた所、木の幹に馬の蹄の跡がついていたというので、駒形の楠と呼ぷようになつた。

とあるから、今の楠は2代目であるが、昭和14年天然記念物に指定された。この楠は樹今240餘年、高さ50尺、枝葉東西69尺、南北75尺ある。

浜松は出世城なり初松魚

の句碑もある。

野口町

現在の野口町。

区画整理以前の野口町。

波かかる浜松の根を枕にて

いくたびさめね夏の夜の夢

と詠んだところは野口である。

浜松の昔はささむさ

と謡つたことから有名になった。

後ち慶承法師が

その松ざざんざざんとおびただしくなりどよめき

物言う声もきこえす

ひとびと耳をおおうて三河路にいそげり

などと大仰に傳えた。ざざんざの松ともいう。

トツタカを一庭申す。

と触れてから始める、また農作物の害虫を除く行事はトツタカと類似し、「虫送り」で矢張り集團がタイマツを持つて、双盤という鐘を打鳴らし

ようい

とうとようい

とうと

蟲をくれ、蟲をくれ

などと唱和してタイマツを燃やした。

船越町

船越は馬龍にあり、麁玉川の流れにして驛路也。昔天龍川、麁玉川より起り南に合流す。行人渡船の所故船越という。中古この河大天龍という。池田の流れを小天龍という。後に大天龍塞がり小天龍倍々大となる。

十六夜日記はここの渡船の模様を

天龍のわたり船に乘るに

西行の昔も思い出でられていと心細し

組合せたる船ただ一つにて

多く町人の行き來にさしかえるひまもなし

水の泡のうき世に渡るほどを見よ

早瀬の小舟さをもやすめよ

と記している。

船に乘るに西行の昔も思い出でられて、いと心細し

と十六夜日記にあるのは、西行物語に

遠江の國天の中川(大天龍)のわたりという所にて、武士の乘りたりける船に便船をしけるに、人多く乘りて、船危くやありん。あの法師おりよおりよといいけれども、聞き入れぬさましてありけるに、情けなく鞭をもて百行を打ちけり。血など頭より出で、世にあえなく見えけれども、西行少しも怨みたるけしきなくして、手を合せ、船よりおりにけり

云々とあるのをいうのである。

追分町

昭和27年頃の追分町は今の布橋と城北2・3丁目の一部。

昭和32年頃の追分小学校 中野時久君 提供

それがしこの所において殿が御いのちに代り申すべし。

と叫び立てた。家康は敵を斬り伏せ突き立てながら

おお夏日か、かく負けいくさとなり、幾多の將士を失い、何條引揚げられようぞ。

といった。正吉は怒って

と夏目は十字の槍をふるつて、與力と共に敵と戦い、一人残らず討たれた。これに績いて成瀬正義・本多忠眞・安藤基能などが戦死した。

岩角にかぶとくだけて椿かな

の句碑が大通りに立つ。

敵兵益逼 侍従(家康)自度下脱

欲返決死 士多喪 馬歩従

夏目正吉在浜松城 聞急馳至

諌曰勝敗常事耳 此非大將授命之日

君弟速走 臣請代焉 乃扣其馬一宿向

以槍鎚策馬走 正吉呼 柳武重曰

子以我君免 武重欲止共死

正吉揮而去之

自奮槍拒敵 苦戰而死 侍従得間而走

上池川町

概ね今の城北1丁目が上池川町

中澤町

常樂寺在中澤村。元龜3年甲斐軍乱入 奪阿彌陀本尊 以橋干溝 至太平之時移佛首於寺内

とあるように、阿彌陀像像が橋代りになつたので、川柳子が

信玄の勢は 佛を踏みつぶし

と詠んだ。勝坂下のハ幡宮は寛永10年勧請したもの。

助信町

新津町

歳徳紳は午頭天王、即ち武将天神以下四柱也。稲穂を天下に播し給う。人々生食を養い保つは、この神の恵み也。

とある。歳徳神はまだ吉方棚ともいうが。根據は天地十于の陰陽配合であつて、その方位は大地万物生する功徳ある「あきのかた」だとし、この明きの方、つまり吉方に向って、高く棚を吊り、シメを張り、松竹を立て、供物、燈火を献じて祭る行事を言い、民間行事としては可なり古くかつ廣い一種の神事であった。この町には別に傳説も多い。

茄子町

茄子は悪血を去り膿を拂い、いぼを除くの効あり、一人茄子を食せば一家病なし。されど一つ地に茄子の連作よろしからず。

と害いてある.

茄子は「なすび」なり、夏季つくりて食す。

とある、語尾の「び」を略して「なす」と呼ぶようになったのは、比校的近年のことらしいが、茄子町の場合はなお改めず「なすび町」と呼ばれている。

細島町

小平太は 細島までに 二度ころび

というのがある。

昔權現様逃げるが勝ちよ

との古諺は、逃げては負け、負けては逃げて、最後に勝った家康を教訓に、喧嘩に勝つな、進退を過まるなと。戒めたもの。三方原古戰跡書には

酒井左衛門尉の家來、伊奈四郎というは、武勇すぐれ、武田勝頼の旗本へ横筋かいに斬り入りたれば、武田軍ぐずれ立つを、山形衆が引返して斬りかゝり、また甘利衆も横槍を突き入れ來れば、酒井勢ついに大くづれとなりたり。榊原小平太勢もくづれて三方原の遥か東の方、細島という所まで走れり。ある書に西島と書けるは誤りなり。また家康公の逃げ給う時は、御一人にはあらす小栗忠蔵というもの、よくふか手に耐えて御城まで御供したるなり。

とある。

富塚町

と詠じた。

とあり、ここに大刀洗の池がある。權現谷には幕末の頃大砲が据えられた。俗に昔の本村は町の中央で、向乎・谷田平・上の平、東島等の各字がある。

和地山町

この馬場は犀ヶ崖より北に常り、昔君の馬など乘り給いし所なりけるを、今はこの所の土大根によしとて、これをもてはやすばかりなり。

と書いてある。大根は古名をおおねといった。根が大きくて専ら根のみ重要したからである。根が清らかで、大きく潤いが多いので縁起もよいとし、とくにその頃は正月に用いた。

児童紙鳶を造り、糸を著け風に乘せて之を操り、空中に飛揚す

又建寅贅六には

凧は元来児戯にして、元服を越えたる大人は揚げず。

とあるが、浜松凧揚の元祖佐橋甚五郎は後ち、朝鮮に帰化して朝鮮人使節となって来た時に、浜松の凧を見て、大人が揚げるのは笑止千万と嘲笑したので、問題を起したことがある。

甚五郎おのれの凧をあざ笑い

という川柳を作つた。和地山は古くは公称の地名がなかつたが、和合町・泉町を越えた向うに古來和地村があり、この和地村が三方原の草を刈つたことに起因している、との見方が常を得たものであろう。

住吉町

高林町

という。繩文式はアイヌで、彌生式は大和民族であるが、その彌生式文化の終末期に、宏大なこの分布圏へ移住民族が居を占めて、土地の開発に力を到したわけである。

との事蹟に現はれ、大神徳を仰いで後年火に風に水に強い子を育て、又お産のつつがなく、夫婦和合の守護もする観音菩薩にかたどり祀られたもの。

曳馬町

と載せている、八坂神社がある。

十軒町

お箸の渡る

などと古書にも書いてある。ついでだが古事記の須佐之男命のくだりに

箸が流れて来た、この河上に必ず人あらん。

と記されている所をみても箸は神代以来のものである。十軒町が太箸を用いたわけは別として、一般に正月の雑煮箸に限って、特に大きい太箸を用いたことが雜談抄に書いてある。卽ち

箸の折るるは落馬の相なり。將軍の足利義勝、幼少にて治世の時、元朝儀式の箸折れたり。その年の秋落馬し失せ給う、御舎弟義政治世の時、折れざるように太くせしより、太箸始まる。

と。

早出町

と碑銘を書いた。