次の本に浜松日建工科専門学校周辺の昔の様子が描かれているので、書き出してみた。

割と新しい本だが、昔から60年ぐらい前までの町の様子が詳しく書かれている。

- 町名の順を海老塚から近い順に右回りとし

- 旧字体を残し

- 漢数字を算用数字に改め

- 点と丸を増やし

- 行替えを加えた。

浜松市史編さん室によれば「新聞記事で、出典がはっきりしないものもある。」との事なので、その点に注意して読むのが良い。

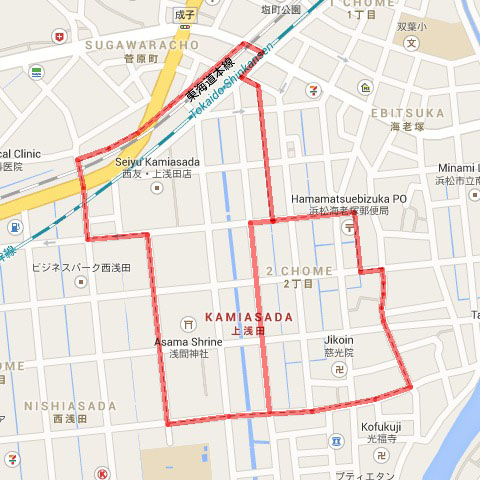

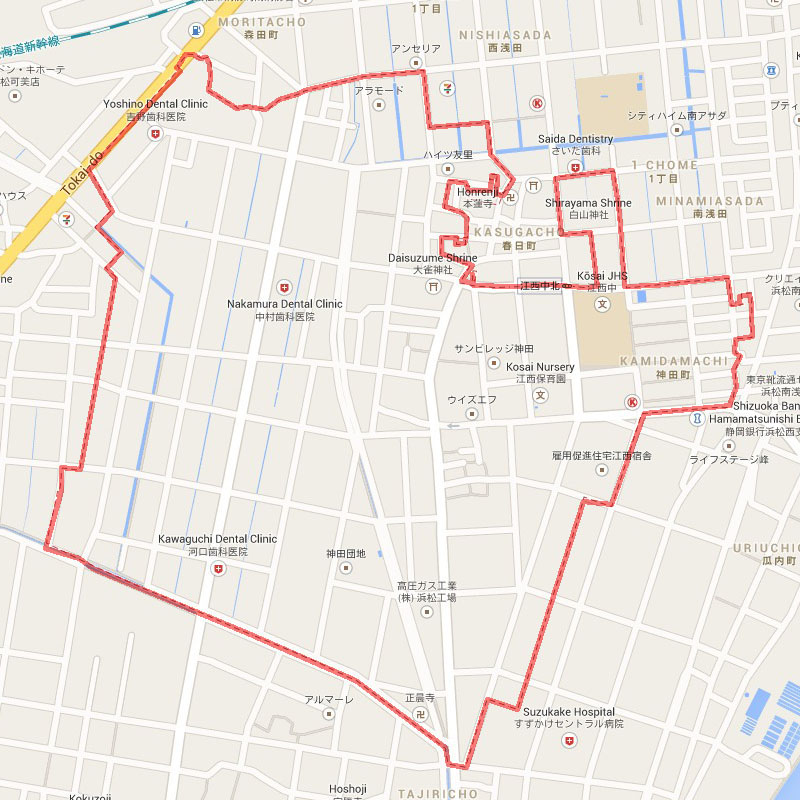

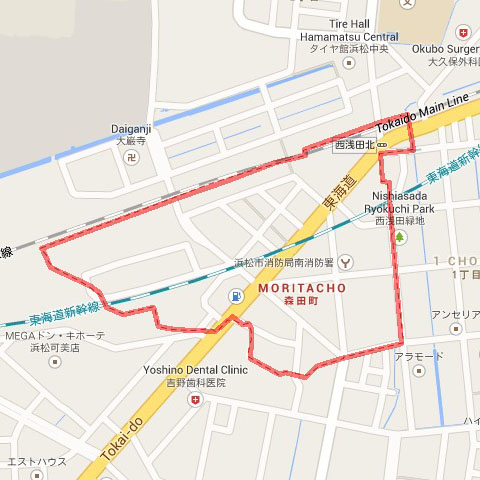

図はhttps://www.google.co.jp/maps/に町境を記入。

本書には記述が無い。昭和24年以降に可美村から分けたものだろう。

八幡太郎義家十世の孫新田四郎義貞は、護良親王の密旨をかしこみ鑓倉の北條尊氏討伐のため、建武3年3月大軍を率いて、京都から義軍の旗をひるがえしつゝ浜松まで進撃して来たが、勾當ノ内侍が義貞のあとを慕つて来て

元浜名郡可美村東明神野で明治7年浜松宿に合併、同年2月分離し昭和25年隣りの神田町と共に浜松市に再合併となった。地名は明神社に發祥している。

往時明神は神徳高く、祓いの儀式が盛んに行われた。祓いとは神に祈つて禍罪悪積を去り災厄を除くことで、俗にはらいの行事といった。祓は洗いと同意義で洗い清むること。汚穢不浄を神に祈つて祓いさり捨て浄める。

この祈願精進によって、諸々の罪科災害の消え去ること、恰かも雨水の塵芥を洗い去る如くである。遠い神代いざなぎの尊、日向の橘の小門の阿岐原にいまして、よみのくにの汚穢を祓い給わんとして、み身につけませるみつえいふく、冠りなど投げ捨て給いしことがある。焼亡・雷震・疾病・死穢等を避けることがその祈りの本義で、大祓い・名越祓・千座置戸祓・上祓い・中祓い・下祓い・百度祓・千度祓・七度祓・四十座祓などの事が行われた。

元浜名郡可美村大字明神野と稱し、明治7年浜松宿に合併したが、後ち分離し、昭和24年春日町と共に浜松市に再合併となった。遠江風土記傳に

とあり遷宮後も永く神領地であった古事から神田町と命名した。森田町の南に位し東は淺田町、西は浜名郡可美村若林に接する農業地帯である。舊幕時代この地で蕎麥を作った。蕎麥は古名をソパムギ、またクロムギといった、原産地はどこか知らないが日本史上に見えたのは、統日本紀に

というのを最初とする。

元伊場村に屬する不毛の荒蕪地であつたのを、安政5年井伊谷村から縣藤七郎が有志14家族と此所に移住して來て、草を刈り石を除き惡水を排し、遂に十數丁歩の開田に成功した。

万延から文久に至って戸口が殖え、屯田の意から「毛利多」と地名をつけ、明治8年森田と改め明治22年川辺十ケ村で淺場村を組織したとき、役場の所在地となった。藤七郎は晩年鐵翁と号し、明治29年88才の高齢で歿し、同35年9月その功績を彰する懐恩碑が建立された。

森田町地内東海道松並木八丁縄手は、仇討や果し合がたびたびあった所。可美村との境に架かる鎧橋は、京都比叡山の法師軍が檀の爭いで鴨江寺へ攻めて来たときに、鴨江寺法師が鎧を具してこの橋まで討って出たと傳わっている。

又開白秀次腰掛の松は東海道鐵道の踏切西にあつた。豊臣秀吉の甥関白、左大臣秀次が天正18年秋、奥州裁定に赴く途中、此所の松樹の根に腰を掛けて憩ったというのであるが、今は跡方もない。秀次は妻妾の數が多く世に畜生関白といはれ、後ち文禄4年7月高野山にのぼって自害した。

市内の東海道で松並木が昔の姿を止めている所は、東部の植松町方面とこの森田町だけである。東海道の松並木は天正5年に織田信長が、奉行に命じて道路を修理させ、街道に沿つて兩側に柳を植えたと信長記にあるが、それよりずつと前代には旅人が餓えぬようにと柿、栗その他雜多の果樹を植えた。

又天正10年4月織田信長が天下を統一して「右大臣織田信長信州諏訪より駿河の富士を御覧あって遠州へ御廻り東海道御上國。」という觸れが出た時に、徳川家康が夥しい費用をかけて、駿河遠江の海道の繁った樹木を伐伏せ、若木を植え替え道路の石を除けるなどして大修理を施した。

このため信長は「ほう」と感心しながら駿河路から海道を上って來て、時々背後に附添う森蘭丸を顧みて「どうじやこの街道のみごとなこと、徳川殿の細心なることよ。」といつた。

蘭丸も「さすがに徳川殿にござります」と微笑を返した。遠州路に入って大井川から菊川、佐夜の中山掛川池田を通って浜松に來て道路普譜はますますみごとなので、信長は「うむ」と眼を見はつた。

この時今の馬込川(天龍川)は流勢強く、家康は夥しい物入りで船橋を架けて信長をこちらへ渡した。

浜松城に泊つた信長は軍費、そして携えていた黄金と兵糧米八千石を家康に寄進して、種々と打解けた物語りの末「徳川殿には

よくも海道を結構に修理なされたのう、信長満足に存する。」といい、とくに普譜奉行の酒井忠次に日通りを申付け「海道の修理誠に以て善盡く美盡くと申すべし。いつまでも松並木を根絶すなよ。」といって褒美に太刀と黄金を与えたという記録がある。

古くから浜松城下の魚町であつたが、享保年中以後魚屋が肴町ヘー軒残らす移つたので元魚町となつた。

徳川五代將軍綱吉の持病を鍼術で快癒させて、800石関東総録検校となつた杉山流鍼術の始祖、杉山和一はこの町の出身。幼にして兩眼を失い、江戸に出て山瀬琢一検校、又京都に上り入江良明検校に学び、二家の長所をとつてその技玄妙を極め、ついに杉山流を開いて江戸4ケ所、全國諸州45ケ所に講習所を設け、3,000の門人に鍼術を授け元禄7年6月26日82才で歿した。

嘉永の日本長者番付に載った大富豪、橘屋池田庄三郎勝道は歴代浜松城主の御用達で、400石士分格の待遇を受け本稱寺前に居宅を構えていたが、尊皇攘夷論が叫ばれて、利町諏訪神社神主杉浦大学らにより、報國隊が組織されたとき、池田は資金千兩を投げ出し、次で京都に上り甘露寺家を通じ、11万両の現金と全財産を朝廷と勤王の志士に寄附して裸一貫となった。弟の庄次郎勝久は木村龍江の門人で、彰義隊戰争に従軍したが、慶応2年6月木戸の地蔵尊を馬込川へ投込んで市民から狂人扱いにされた。

國学者又歌人としても知られた池田庄左衛門全助はその父である。

明治初年浜松縣廳第二課長をした宮原廉はこの町に住み、水雲と号して山水の繪に巧みで盛名があり、又武家出の俳人野々村如莊、てん刻の名手廣澤詑助があり、詑助は遠州報國隊の印章をつくり、有栖川宮參謀松川恭陰がそれを見て非凡の腕を嘆賞し、特に総督宮の印鑑を下命したと傳えられるが、その子孫は不明である。

早馬町の舊幕臣長尾景福妻わきは、明治2年紺屋町に長尾漢学校を建てた女傑で、わきの理論整然とうとうたる辨舌には、雄辨家の浜松奉行井上延陵も兜をぬいだが、その長尾漢学校の看板は詑助が進んで彫刻したという。

若森米吉、若森又次郎、同儀七、杉山守衛、大谷藤吉、小杉儀平、同國太郎、木村安太郎、鈴木宗平、杉浦庄藏、藤本留太郎、大庭伊太郎、中村寅吉らはこの町の逸材で、明治以来の功勞者。

又浜松市政を牛耳り一時飛ぶ鳥を落した辨護士澤田寧がいた。澤田は代議士にも当選したが、大疑獄臺湾製糖事件に連坐失脚した。

大正末期に市議や縣議をやり、当時の浜松新聞社長であった大工町佐藤章次辨護士は、この澤田の書生から身を起した。井上剛一が初めて法律事務所を聞いたのもこの町。松尾神社があり、木稱寺には國士渡辺豪庵(本姓安藤)累代の墓がゐる。

狙来派の学者で浜松宿の儒者渡邊蒙庵は若宮小路。享保の國学者小篠東海は本通りで生れた。

本通りというのは利町諏訪小路から南の元魚町境までをいい、今の本通りは鴨江小路と呼んでいた。

加茂眞淵は蒙庵に詩賦を学び、遠江風土記傅の著者内山眞龍は漢籍を授けられ、蒙庵の孫娘を後妻にめとった。

明和6年眞淵は73、その7年後蒙庵は89で歿し、この時内山眞龍は35才であった、蒙庵と東海は周易證象、周易講義、運氣論など、易学に関する著書も數巻あり、人に乞われて判斷に應じよく的中した。

慶應3年名倉予何人に随って、清國使節をつとめた安倍保太も大工町の生れで、その支那紀行記は後ち東京帝大の地歴教授資料に採択された。

嘉永、安政の頃大黒天の彫刻で名手とうたわれた野中右門もこの町の人。

その一休が奥山方廣寺にあると傅えられる。

明治4年浜松縣時代の浜松病院長太田用成は、同7年大工町で開業し、傍ら浜松宿の漢法醫に西洋醫学を教授し、又元禄時代の田淵玄統も小篠東海の実父で、名醫の名が高かった。きらに池谷七蔵は安政2年大工町に生れ、形染機械を発明し、形染織物を今日の発展に導いた人である。浜松城下の古い町で地名は工匠が多かったのに因る。

由比正雪がこの町に隠れていたとの説は明暦3年のこと。どこからともなく来た羽貝正信という浪人が住み、文武兩全の評判高く、遠近より交りを求めてくる者が多かった。それを若宮小路に早くから寺小屋を開いていた、大場重次郎という浪人が、名前は重次郎でも軽々しい男で、よく喋るのが癖であった。ある日羽貝正信を尋ねて、

これが原囚で若宮神前で兩名の斬合いとなつた。重次郎は討たれ羽貝正信は町を立ちのいて、何處ともなく姿を消したというのである。

若宮神社は明治38年まで若宮八幡宮と将した。

幕末以来の人物に中野丹入、平子仁一郎、同五郎平、大島彦三郎、富田源市、山田幸太郎、飯尾彌代吉、加藤銀次郎、本多清太郎、同万吉、田口銀蔵、金子房吉,飯尾清作、佐藤章司らがあった。

大堀新地、鴨江小路、白山下等を明治15年会併して「彌榮」にさかえる語義から榮町と改稱したが大正初年までは市民から殆んど舊稱の地名で呼ぱれていた。

浜松市公会堂坂下本通り及び本稱寺通りの中途までを大堀新地、浜松市署前南北道路を鴨江小路と称し、舊幕時代に組屋敷が置かれ城内の附屬地で町家に屬しなかった。本稱寺裏手の丘陵地帯を白山、その下を白山下という。

今の傅馬町十字路以西(大工、榮、鴨江)の道路を鴨江小路と總稱した時代もあった。

白山に昔イザナギイザナミノ命を記る壮大な白山神社が鎮座し、有名な真言宗京都醍醐寺末二諦坊は、その別当として平安朝風の寝殿造り式をとりいれ、金色堂までしっらえて華麗壮嚴を極めたが、享保8(1723)年5月4日眞晝間坊僧達が失火を起して、二諦坊から白山神社本稱寺などをすっかり焼拂い、後ち社殿・坊舎を再建したが、とうてい豪華な舊観を復するにいたらなかったゝめ、二諦坊は浜松城主から朱印を歿収の上禁繼処分に附され白山神社は三組神明宮へ合祀となった。

大堀水路は浜松城外壕の一部。今の青葉幼稚園東に花王山蓮光院という浄土宗の寺があった。

金山神社は浜松城内から寛永4(1627)年2月真言宗甚教院の傍らに移されて、珍らしくも神佛混合のまま今日にいたった。

浜松城主松平伊豆守信祝の臣で、國文学者として名を成した三浦竹渓の屋敷は、白山下と鴨江小路の境界にあった。

三浦竹渓は浜松侯の文学者なり。名は義質、字は子彬、初の名は良能、小五郎と稱す。後ち平太夫と改む。竹渓はその号、姓は平氏、江都の人。幼にして学を好み徂来に師事す、享保18(1733)年出でて老中浜松侯に仕へ、世子の師傳となり、甚だ補佐の道を竭す。宣延2年世子信復家督を嗣ぎ封を吉田に移すに及びて、待遇益々厚し。

竹渓浜松にありては重臣に謙譲よく己れを屈す所。閑窓自適、徂来学則解、明律譯義、竹渓文集、明七輿尺等、皆浜松にて著す。寳暦6(1756)年5月9日江戸にて歿す68。市ケ谷返香寺に葬る。(名臣録)

明治初年の浜松宿大庄屋杉浦彦惣は、中島村の人であるがこの町へ來て余生を送つた。

浜松税務署は明治29年5月1日榮町に開廰したのが最初。この町の本通りは大正11・12両年度に道路を擴張して従前の2倍乃至3倍の廣さになった。現在の巾員がそれである。舊幕時代から明治年間にわたり、今の傅馬町十字路から大工町十字路を経て、大堀に至る区間が矢張り俗に鴨江小路と呼んだ。今の市公会堂下の坂は昔からの合羽坂である。

野澤夏左衛門、山口鐵三郎、中出久次郎、高津元愼、金山宥秀、鈴木一郎、中出久平、稲津梅吉、鈴木權三郎、高田佐十、伊藤梅吉、梅谷甚三郎、齋藤徳治、村松茂友などの人材があった。

浜松城の御用をつとめた刀剣の研師が澤山住んでいて、俗に「研町」と名が付き後ち天明元年に利町と改めた。

徳川家崇敬の五社神社は天正8(1580)年7月浜松城から、又諏訪神社は弘治2(1556)年上中島村からこの地に遷宮した。

寛永10(1633)年兩社の社殿大造營が竣工して、江戸時代美術の粋を集め、壮麗盛観形容を超え東海随一の社として人目をみはらせた。明治以後は風雨に荒れて豪華絢爛の金箔も剥落したが、わが美術史上最も價値高きものとして、大正6年兩社とも特別保護建造物の國賓に指定されて浜松市の總社となつた。

舊幕時代、加茂眞淵少壮時の師であつた森民部少輔暉昌は五社、杉浦信濃守國頭は諏訪神社のそれぞれ著名な神主であつた。國士岡部次郎左衛門政美も明治初年、浜松縣神社取締係を兼ねて五社神社祠官をつとめ、後ち吉田良太郎は長年に亘り兩社の社司として社殿修築に心魂を注いだが、惜しくも昭和20年の戦災で烏有に婦してしまった。

舊浜松市役所は杉浦國頭の屋敷跡で、明治10年劇場常盤座が建ち、明治17年5月浜松裁判所が元城町から此所に移り、大正2年その廳舎に市役所が入った。

井上河内守の奥絵師諸星順平、明治維新の浜松縣令林厚徳らは利町に居を構えた。林厚徳は阿波藩の重臣で録高8,000石、文武兩道に達した稀有の偉材であつた。

研師の名工では杉浦大八が最も知られ東海名工傳に載る。

日本左衛門こと浜島庄兵衛を張本人とする白浪五人男が、延享3(1746)年春(205年前)この町の美濃や呉服店を襲つたという話は名高いが、実は日本左衛門が美濃やに泊っていて居直り、御用金三百両を捲上げたもの。その時は他に南郷力丸だけがいて五人男は勢揃いしなかった。手配された日本左衛門の人相書は

結局延享4(1748)卯年3月京都町奉行所に自訴し、江戸に送られて斷罪に處せられた。

五社前東西道路を五社小路、諏訪前東西道路を諏訪小路と昔から呼んでいる。

明治以来この町の人物は深田一郎、澤井庄蔵、大島清愼、柳沢貫秀、美濃や武藤三十郎、長谷川安五郎、大石奥次郎および島益ら。

舊幕時代の城下町で寛永の項この町名がついた。

浜松は地籍が乱雑で海老塚に鴨江があり、肴町が板屋町の中央部にあつたりした。

紺屋町は松城・馬込及び鐵道南寺島方面にまで延び、その飛地に澤山の紺屋がいた。元緑10年戸数80戸、明治10年122戸、大正14年268戸であったが、同年飛地を全部他町に編入して140戸に減り、高町と利町及び通稱榎町の一部を加えて200戸となった。

榎町とは連尺十字路以北の延長18間の區間をいった。この區間は明治初年まで榎の並木道であったからに因る。

明治2年7月浜松最初の劇場紺屋座が、五社通り入口に建設されて町は繁華を極め、明治22年敷地郡浜松町役揚が置かれた。

その後明治29年敷地郡は廢止されて浜名郡浜松町となった。蓮華寺境内に芭蕉の句碑がある

芭蕉は俳句の文学的価値の完成者で、俳聖の名があるが、貞享元年8月41才のとき江戸を発って、郷里伊賀國に三度び目の帰省をしてから、貞享4年10月江戸を差して東海這を下る時、浜松に2ケ月余り滞在した。

さて紺屋町には天正8年開基の浄土宗心造寺、永正元年創建の真宗善正寺がある。昔はこの善正寺前通りは紺屋町横丁と稱えた。本通り高町に上る坂は曳馬坂という。

浜松市立図書館は大正9年6月心造寺隣接地の元浜松町役場跡に創立されたもの。

長尾ワキ、松下安平、米山利平、同利助、佐藤善三郎、齋藤忠三郎、松岡徳次郎、中村佐平、杉浦太郎七、同藤次郎、同留吉、中山善次郎、鈴木愛次郎、同勝太郎、同雪太郎、疋田儀三郎、小島吉蔵、飯尾万吉、高柳勇太郎、田中利三郎、柴田茂平、中津川彌三郎、同清八、齋藤彌平など多士齋々であった。

連雀の雀を尺に改めただけで昔からの連尺町である。

大きな城下町には連雀町か追手町が必ずあるという。浜松には連尺町の外に大手町があった。

明治6年開校した第一番小学校を大手学校と稱し、地名も大手町と呼ばれた。今の連尺町十字路に浜松城の大手門があったのに因る。

五文薬と達筆奇行とで全國に名を知られた、訊庵小澤玄達は古法帳で筆法を習うこと30年、その書体は寄矯龍蛇を躍らせ摩可妙逸を極め、明治6年歿するまで奇行珍話の盡くることがなかった。

訊庵人となり奇行を好む、平常の言行奇ならざるなく、その書く文字また奇ならざるなし。嘉永安政の頃朝鮮の使者来朝してしばしば浜松に宿す、訊庵その服装を摸倣し朝鮮服を製せしめ、常にこれを服す。

又髪もこうがいを用いて束髪す。人見て異様となせども、自から得々としてこれを喜び晩年までかわることなし。或る時一老婆來りて錢若干を恩借せんことを乞う、訊庵日く「よし、それなる錢函より出して去れ」と、老婆喜びて直ちに數錢をさらい取りて去る。後ち妻女いさめて曰く、かの老婆強慾なり何ぞ錢を改めて貸さざる、持去りたる錢いくばくなるや知るべからすと。訊庵笑って日く、かれ借るるというも素より返金するものにあらす。錢の数量何かあらんと。笑つて又いわず。その寡慾おおむねこの類なりし。

樋口光雄と妻すみ、伊藤春山と妻伊勢は弘化嘉永の歌人。いせや樋口彌一郎同弟林治郎は、浜松の俊英といはれた祖父彌右衛門、父彌太郎に劣らぬ逸材で浜松宿、浜松町時代に鳴らした。

その後の浜松の傑物といはれた中村忠七は、安政4年紺屋町に生れて連尺町の人となり、大正11年1月、66で歿した。

明治25年3月23日劇場入桝座から出火、連尺、傅馬は忽ち火の海となり、2階3階建の櫛比していた大通りと、江間殿小路を一なめに合計245戸を焼いた。明治27年この町五社小路に、浜松米穀取引所が設置されて、仲買店17戸が軒を並べたことある。

今の連尺郵便局附近に、寄席の井ノ桝亭が建設されたのもこの時である、後ち明治37年5月五社小路に劇場音羽座が建った。

連尺は舊幕時代から區劃がきちんとした町で、北は元城榎町通り、南は五社小路江間殿小路境界、東は肴町通り、西は紺屋町横丁までであった。

功勞者に木村庫太郎、鈴木貫之、近藤周藏、増田駒吉、夏目利平、齋藤與作、本目快次郎、淺野啓五郎、鈴木貫之、森下春吉、渡瀬勝藏、水谷善吉らがある。

なを「連尺遺蹟」から澤山の土師器が出土しているのは古代文化の居住跡であったことを立証するものである。

寛永年間からだんだんひらけ、元禄、享保にかけて魚町(今の元魚町)から十數軒の魚商が此所に移り、町の東裏を流れる可成り大きな堀川があったので魚河岸と呼ばれた。

寛延元年の戸数72戸、賓暦9年116戸、慶応元年124戸であった。舊幕時代は浜松城下中この町以外に魚商はなかった。

東海逍五十三次ができた慶長の頃に名の知れた浜松の遊里「戀澤」は、大安寺下から新小路にかけた、今の有樂街附近といわれる。

曳馬拾遺(240年前)は

この澤近き方に君ども多数住みける由。かしこに行く道細くありけるにより、夕されば通うおの子ともの、此所につどうことのあまたありければ、戀澤の名あり。

今は橋を架けて渡り町の中となりて行きかい繁し。又いつの頃にかありけんそのさかいは知らす。

その中にも左門といいけるは、姿めでたきままに、その世の人深く慕い思いけるに中に、一人の男ありて、いと淺からす語らいぬるが云々

されどもはかなき世のならいとて、恋しものも恋われしものも共にいにしえとなり行きけれども、高き名ばかりは今もこの橋になお殘りにける。

恋澤の岸に路ありてここに通いけるに、この橋今はうまや路の橋となりて、旅人の往来にふみしくばかりにぞなりける。

弘化嘉永の歌人定野敦孝も肴町の人。

鶴亀山大安寺は天林寺末で。元は名殘町抹香坂にあったが寛文2年肴町に移った。寺領地は田町、鍛治町、旭町から海老塚方面に及ぶ廣大なもので、明治4年地租改正が始まった時、その大半を人々に無償で呉れてしまった。明治22年までは土地の所有をおそれて、一反歩につき錢十錢以上、酒二升をおまけにつけねば貰い手がなかった。

これを先を見越して八方から貰い集め、又は誤魔化したりして富豪になった者も随分あると取沙汰された。大安寺には豊川稲荷が祀ってあり明治時代參詣人で賑わい、昭和25年福徳毘沙門天が勧請された。

有名な魚市場は明治14年11月株式組織となり、寄席の勝鬨亭は明治27年の創立であった。この当時大安寺入口南角が明石屋、北角は山崎屋、南側は鯛めし、川島屋で江間殿小路に有樂庵と柳川亭があり、味覺自慢で張合った。

川上三九郎、谷野治平、同治吉、馬淵市太郎、同重太郎、同榮一郎、鈴木鐵太郎、野田半四郎、澤木倉次郎、佐藤良壽、竹内泰助、増井孫十、高橋佐吉、高木源吉、松田作左衛門、河合徳平、川島藤太郎、伊熊熊重、加藤駒吉らは功勞者。

この町の坂を昔から曳馬坂又は神明坂と呼んでいる。往古浜松莊の時代に肴町と神明町の境の坂上に天照皇太神を祀る神明宮が鎮座していた。それを天正6年袋町へ、同9年蜆塚へ、同15年今の三組町へ遷宮した。

正保2年浜松城主太田備中守資宗の家臣で、赤堀源藏という槍術の達人があった。当時宮本武蔵の門弟で高坂無二齋と名乗る者が諸国を遊歴して、各城下の武藝者と技を試み必ず勝つたので、自ら誇って天下敵なしと大言壮語していた。無二齋浜松へ來て神明町神明宮跡の祠堂前で赤堀と試合を行つた。

城主備中守以下家中総出の物々しさであった。無二齋は長短二本の木剣を把り、源蔵は竹槍をひっさげて立向った。激しい亘り合いの後ち、源蔵が無二齋の胴を突いたが、無二齋なおも進んで打込んで來たので、源蔵は

ところがこの源蔵が後ちに慢心を起して、家中の武士を殺し仇き役に廻って、歌舞伎芝居に上演される有名な大仇討となった。

浜松城主太田備中守これより源蔵を槍術の師となす。一夜雨雪す諸士城中に会飲し醇後に百怪を語り、燈心百條を照し一談終るごとに金條を減じ、まさに半ばならんとして燈心忽然として滅す。中庭に果して物あり車輪の転倒するが如し、源蔵槍を携げて之を剌す。燈を擧げて之を見れば家狗(犬)なり。

忽ち家中傅笑して曰く

犬を屠らんと欲せば須らく源蔵を学ぶべしと。

時に兵衛門の子兵介宿直なり、訃を聞きて城より歸り屍を抱いて慟哭す。城主備中守に乞うに復讐の事を以ってす。備中守曰く

これから家中転倒の大仇討*となった。

太田南畝の道中記に

浜松に小西屋というくすり屋ありて云々、と載せられた小西屋小西四郎は、浜松町長二回と浜松初代市長をつとめ、今泉小兵衛、勝田増太郎、磯部忠三郎、同茂平、山下忠平、同久太郎、同織太郎、同徳太郎、渡邊仁三郎、柳瀬豊次、山本芳蔵、蜂須賀嘉六ら人材が多かった。

昔は俗に田町田圃といわれて浜松宿第一の穀倉であった。

大正14年の浜松市の地籍整理には、常盤・鍛治兩町の飛地を編入したのみで、東田町と北田町を分離し、馬込・新町・尾張町・早馬・八幡・元浜・山下・常盤・鍛治・肴町等へ廣大な土地を割いた。

嘉永2年池町入口に建立した秋葉山の鳥居は世に「田町の大鳥居」と呼ばれて有名であつた。

報徳社創始者乾坤齋安居院庄七と縁故淺からず、文久3年8月安居院は田中五郎兵衛の家で歿し玄忠寺に葬つた。

浜松縣の雷典事大江孝文も田町北裏に住んでいた。大江は阿波藩士で録高350石、藩主松平阿波守斎裕の子(後樞密顧問官蜂須賀侯爵)を輔導し、明治5年先輩の浜松縣令林厚徳の懇望によって來任した人。

安川儀兵衛徳基、小野江善七輝景、川合いよ、小野江忠兵衛らは弘化・嘉永時代の学者歌人、河合源左衡門は安政から文久時代の名庄屋、氷砂糖の創始者初代中村藤吉は安政元年に生れ、安居院から報徳の教えを受け、京都相國寺獨國禪師について禪学をおさめ、浜松商業会議所会頭23年、浜松町会、市会議員30年、公益事業に多額の財を投するなど、尋常一様の富豪でなかった。浜松市今日に発展の基礎を築いた人といってよかろう。

初代織田利三郎は尾州出身で浜松殖産興業の功勞者宮本甚七は明治・大正・昭和にかけたこれまた浜松実業界の大立者。

代議士、懸会議長、消防組頭をつとめた中村四郎兵衛あり又二代中村藤吉、市川安吉、小野江善八、田中五郎兵衛、中山誠一、伊藤択、坪田勇次郎、中村幸蔵、中村藤三郎、中村彌八、鯱多三治、明石為次、近藤大三郎、小野江俊平、同ふく、小塚伊三郎、野中市太郎等傑出した人材が多かった。

二代織田利三郎もつい先き頃死去した。

稲荷神社は永禄11年の勧請で元分器稲荷と呼び倉稲魂命、猿田彦命、大宮女命の三座に田中ノ紳を配祀し、衣貪住、農商業守護の神徳あらたかとして、土地の人々の崇敬が厚かった。

玄忠寺は浄土宗鎮西派京都智恩院末で天正2年建立の古刹である。

浜松最初の「田町の夜店」は明治45年から大正・昭和へかけて南新道に聞かれた。

新川の大橋は古来萬年橋といったのを、昭和の初めに銀座橋と改称した。

世にいう田町の「化かし孤」は稲荷神社と関係なく、一匹の古孤が光照山泰用院(癈寺)附近に棲息していて、人々に害を加えた。慶應2年春3月、城の侍達が捕獲に出掛けると、泰用院境内に古い几帳を立て、その蔭に花のような美しい女が一人坐っていた。ついて行った町民が「殿様方がお召しじゃ、急ぎ參れ。」と聲をかけたが、女は答えないので侍達がつかつかと近寄って捕えたところ、百年以上を経たと思われる病衰した古孤であったという話がある。この泰用院は今の玄忠寺の西側にあった。本通り西を一丁目、中を二丁目、東を三丁目といった。

大正14年浜松全市に亘って地籍整理が行われた時、田町東部地區を中心に北馬込及び早馬・八幡南町の各一部を統合して東田町を編成した。

明治中期までは遠電停車場附近から野口町方面にかけて、見渡す限り水田が續き池あり堤あり小川の流れる田園地帯で、夜は浜松七不思議だという天狗の火が現はれた。年々草子に

神事に用いる「しめなわ」は入野村で作って浜松へ賣りに出ているが、昔は田町・東田町・北田町のいわゆる田町田圃の稲藁でつくつた。

神聖清浄をたもつ表象としてお宮や民家の門戸にかけわたして、浄と穢の區劃をするしるしの縄で、田町の農家の男子が清らかな稲藁を用いて作り、左ないに手でよってゆき御幣をはさみ埀らす。そのつくり方によって前垂注連・大根注連・牛蒡注連・鼓の胴・輪飾り・豊年繩などの種類があった。

昔は架け方をやかましくいい、ない初めた方を元としてこれを上位(向って右)にかけるのが本義である。古書に「繩は正直の義、端を出すは質素の体なり」といい、又「しめ縄というものは左ないによりて、縄のはしを揃えぬものなり。左ない清浄右ないは不浄なるいわれなり。端を揃えぬは、すなをなる心なり。」ともいっている。

昔の田町は神事の慣行をやかましくいつたものである。いまのしめ縄は女もつくり、藁の尻まで斷ち切つて体裁のよいものが多くなった。

浜松・二俣間の軽便鐵道は明治40年4月この東田町を起点として開通した。狭い線路が農作物で埋つているような所をかき分るように走って行き、汽車の窓から手を延ばすと楽々と桑の葉や雑草をもぎとることができた。

鈴木和三郎、薬師雄介らがあった。

元天神町村馬込の内の北馬込と稱した地區で、大正5年浜松市の行政區となった。

往古は馬込ではなく「馬寵」と書いた。驛傳取扱時代に傳馬を収容した所。勘馬並木と稱したのは馬込川の堤防である。馬込川は現在こそ延長五里の中小河川であるが、上古は麁玉川の河道で廣瀬川とも稱し、天龍川の本流であったことは、文徳実録その他の記録によって明らかである。

天之中川といったのは三河豊川と今の天龍川との中問であるから斯く呼ばれたものであろう。名所和歌集には

いずれにしても天龍川とは活躍飛動流れの雄大を想わせ、この大川が東に移ってから馬込川と呼稱されたことに異論はない。しかし馬込の川巾は幕末の頃まで廣い所は50間あり、明治時代にも今よりはずッと廣かった。松江町十字路から野口町に通する道路は、昔の馬込の堤防すなはち勘馬並木であったことによつても知れる。

馬込町は幕末の頃、修験者法印が居住し、当時俗に法印村とも呼ばれたことがある。町西は早くから街區を成したが、町東は白山神社の周邊に大きな竹藪があり、その北方には無縁墓地や森が績き、明治末期までは極めて淋しかった。

縣立浜松工業試験場は明治37年この町の田圃の中に創設され、染織部をおき、織機や染料の選択、使用方法等を研究、同45年圖案科を増設して意匠・圖案の改良に努め、大正4年第一次世界大戦による事業界経済界の急変動に伴い、試験場を指導機関として遠州織物界は驚異的な登展を遂げるに至った。馬込町は遠州織物発展の原動地といえるのである。

試験場が北寺島町に移つたのは大正7年6月。又浜名都立養蠶学校は明治31年4月、今の野口町東小学校南方に開校した。縣立浜松農業高校の前身である。この養蠶学校の附近の小川や田圃には「なまず」が澤山繁殖していたので有名である。

中村佐平、中村啓太郎、伊藤照作、法月文教,法月密辯等は町の発展につくし、津倉龜作は磐田郡掛塚町出身で、代議士や商工会議所会頭となり政・財界に功績をのこした。

馬込橋東に浜松城下の外木戸、橋西の二重堤に内木戸があったので、昔から馬込の木戸と呼ばれていた。

舊幕時代諸國の大名往来の際、浜松城代はこの木戸まで出向いて送迎の禮を執った。

舊幕時代といつても松平豊後守資訓が先代伯者守資俊の跡を継いで浜松城主となった寛永6年以後で、その以前には木戸という呼稱はなかった。遠くずつと往昔はこの邊一帯は天龍川の河敷にあったことに異論はない。

万延元年馬込橋東詰の土堤に、等身大の地蔵尊が建てられ「町内安全、諸人快樂、水死大成佛」と刻んであつたが、慶應2年6月、元魚町に住む勤王の志士池田庄次郎勝久が通行して

維新となり明治2年3月天皇、同10月皇后京都から東京へ移御の通過が終ってから、もうどなた様の目觸りにもなるまいと、又地蔵尊を再建して明治大正に亘り參詣人が多かつた。

自然の土堤に松や芦などが生えて、馬込川も味があったが大正から沿岸が工場地帯になって、風流さはすつかり消えた。

有名な木戸青物市場は橋東南寄りにあった。この町が木戸町と公稱したのは大正14年である。

水野奥藏は天保から嘉永明治にかけて織物織機を幾度か改良し、遠州織物の進歩を促した最古の功勞者で、明治23年92で歿した。又上中島町小山豊太郎妻みをは、晩年木戸に転じ浜松織物市場を開いた女傑。大野木代次郎、吉野紋平、堤崎保太郎、岡田甚平、杉本浪吉、和久田藤次郎、須山伊賀藏、高橋榮松。中村松太郎らはこの町の功勞者で知名人であった。

往古は大天龍の中洲で上中島村の地名が起つた。

大正10年浜松市に合併同14年5月上中島を中島町と改めた。

徳川家崇敬の諏訪神社はこの地から利町に移した。正徳・享保年代の諏訪神社神主杉浦國頭は、若き日の賀茂眞淵を薫陶した国学の権威で「遠津淡海」「名所和歌集」を撰集した外、幾多の書を著はし、本書に多く引用した「曳馬拾遺」は正徳4年の随筆である。その随筆に

國頭は元文5年6月1日歿したのであるが、享年何歳であったかは判っていない。

東海道古名所栞によると、中島町は江戸時代初期の東海道交通路に当り、浜松城下東入口の立場として榮えたこともある。龍東院に黒田映山の句碑

浜松十大町の一つで本町・諏訪町・市場町に分れ、市場町の名は浜松青果市場から起つた。嘉永の頃小山みをという女性が、木綿縞を織り蓄めて自ら市を立てたので、これを習う者が澤山現はれ後に織物組合永隆此結成の端緒となった。

森徳松・黒田平三郎・小山寅吉・永谷平一郎・平松仙助・同市藏らは町につくした。

西伊場に對する東伊場で、明治41年浜松に編入された。

國学者加茂眞淵の出生地。昔は岡部と将し、山城國加茂神宮の領であった。永録11年の文書に、

俗に平手監物神社と呼ぶ稲葉山の平手甚左衛門汎秀の墓は元亀3年12月徳川、武田合戦にあたり徳川方の援軍として浜松に来た織田信長の將汎秀が乱軍の中に戦死を遂げた場所である。

監物神社

一筆申し達し候、其方種々ことわりをもつて信玄と縁者に罷り成りたき由申さるるにつきよんどころなく云々

汝必らす天道に見放され軍神の御罰忽ちに蒙り手飼の犬などに骨肉を咬み挫かれ身命を空しく失い末代まで悪名を得ん事、汝信長疑い有るまじく侯。向後信玄二度と其方信長と通じ申すべからざる者也

信玄の予言通り信長が光秀に討たれたのは、それから10年後の天正10年6月2日であつたが、武田もその年に亡びている、徳川武田の三方原合戦は萩丘地區から名残、蜆塚、鴨江、伊場にかけた現在の浜松市内である。

町内に賀茂神社、縣居神社、空心法師由緒の大日庵跡、光運寺、瑞生寺等がある。

國鐵濱松工場は明治44年完成、東洋紡績浜松工場は大正6年創立された。

浜松凧合戦は國鐵工場の建設敷地で数回行われたが、明治42年5月後道町の天狗連が、勝ち誇ってホラ貝を吹き鳴らし石油鑵を乱打しつつ、わつしよわつしよと引揚げて来たので、他町の若衆連が齒がみをして残念がり、伝馬連は若松座に開演中の壮士徘優森三之助一座を雇って笛、太鼓で囃し立てて歸った。

その翌年から歌舞伎俳優中村時之助一座、同女優中村翠蛾一座、後ちには荒木清一座などが各町に參加し鳴物賑やかに花車、屋台を市中に引廻し、深夜まで騒ぎ續け爾来漸次大仕掛けになって来た。

岡部輿三郎、岡部讓、同詮、岡田豊太郎、藤田利平、伊藤直吉、同小一郎らが町の功勞者で、濱松の國鐵工場誘致委員は澤田寧、中村忠七、鶴見信平、鈴木寛之、佐藤章次、桑原為十郎、織田利三郎、中村藤吉、中村四郎兵衛、太田用成、川合定蔵、木俣兼太郎、菅野元吉、内田博を筆頭とした百敷十名で市民一丸の熱狂的な運動が功を奏した。

本書には記述が無い。戦後可美村から浜松に編入されたものか。

浜松風土記

会田文彬

昭和28年12月

浜松出版社

西浅田・上浅田・南浅田

![]()

春日町

わが袖のたけにとまれる影をだに

知らであづまの月やすむらん

と歌ってこの明神野の地で三日三晩別れを惜しみ、ついに義貞は尊氏討伐の機を失してしまった。義貞が引揚げる時に、その一族郎党數名が土着したともいはれる。

神田町

諏訪神社舊在馬籠川邊移于明神野村弘治2年遷于濱松駅中舊社地植松樹云六本松元和年間移于諏訪山今社地也○齋神号信濃國諏訪坐建名方神○大将軍御參社並神田造營興五社各同

養老6年7月みづのえねみことのりしてたまわく今夏雨なく、苗稼登らす天下の國司をして百姓の勸課し

晩禾蕎麥及び大小麥を種樹し、蔵置儲積しもって年荒に備えしむ

森田町

元魚町

大工町

先生由比民部介正雪は慶安4年、駿府において自刄いたしたと伝えられておりまするが、実はその場を逃がれて今も世におわすと承ります。しかも名前を羽貝正信とかえ、この浜松城下大工町におわすとのこと、すなわち先生こそ楠公の末流由比正雪と、もつぱらの噂でござりまするが、これは真実でござろうな。

と詰め寄った。これを聞くと正信は驚き

左様な伝えがあるとは不思議千万、由比正雪は反逆の張本人にて、すでに割腹打首と相成りしことは明白なる事実にて、拙者が由比正雪と呼ばれるわけはなく、全く跡方もない雜説でござる。

と打ち消した。重次郎はその否定に耳を傾けず、更に語り次いで

いえいえ日頃からそれがしも氣をつけておりましたが、先生はとても普通の人物ではありませぬ。何を隠しましよう、それがしの先祖も元大阪方の残党にてござる。徳川家の榮えてゆくのを眺めて、朝夕に齒を喰いしばっておる一人でござる。もし先生再挙をお企てあらば、何卒味方にお加え下さるよう。先生お覺悟の程は?

と刀のつかを握つて真剣に迫った。

榮町

一説には稀に見る弓術の達人であったともいう。

利町

獄より引出して手下の者共に見せけるに、みなみな平伏し尊貴の人に仕えるが如くおそれうやまいける。

と、松崎堯臣著「窓のすさみ」は書いている。榛原郡金谷町にも彼の墓がある。

紺屋町

八九間そらで雨降る柳かな

これは元禄7年春の作で、芭蕉の句の中で最も秀吟といわれ、明治五年に五升庵蝶夢が建てた。

年くれぬ笠きて草鞋浜名から

越えて元禄6年4月4日又も江戸をあとにし大井川へ来ると秋は深まり

秋の日の雨江戸に指折らん大井川

と感慨にふけり小夜の中山、見付を経て浜松に入つたのは元緑7年3月となり、江戸から浜松まで一年がかりという旅で、

野ざらしを心に風のしむ身かな

旅人と我が名呼ばれし初時雨

旅に病み夢は枯野をかけめぐる

など、どこまでも旅人としての境涯に徹底した人であった。

紺屋町中島銃砲火薬店の中島登は、天保9(1838)年八王子千人同心の家の生まれ、天然理心流の使い手、慶応元(1865)年新撰組入隊、五稜郭まで土方歳三に従った後、新所原で開墾につくが、神明町魚惣の娘と結婚して浜松に住む。

濱松中心街の今昔

わがまち文化史編集委員会

浜松市立中央公民館 平成17年

連尺町

(傳記)

明治2年丑4月19日歿す、心造寺に葬る。

肴町

といい、さらに左門橋につき

と情話を載せて

園碁六段山本道佐は寳暦9年に江間殿小路入口で生れ、9才初段13才二段17才三段の時江戸に出て、本因坊9世察元の門に入り30才で5段に進み、文政8年歿し6段を追贈された。

神明町

汝知らざるか

と大喝して槍の穂先で足をなぎ彿ってどうと倒した。滿座ぞよめき流石の無二齋も赤面して、そこそこと浜松を逃げ去った。この事は浜松城記に

みなみな嘆賞して止ます、備中守殿源藏に酒及び佩刀を下さる。これより源蔵の技を受くる者益々多し云々。

と詳しく模様を記してある。

剣術師範石井兵衛門これを聞きて窃かに源蔵を戒む。源蔵技を較べん事を請う。兵衛門涙を流し杖を執りて起つ。源蔵槍を舞して突進す。兵衛門杖をふるい槍を拂い頭を打つ、しかして叱して日く

汝慢心止まず、今こそ宜しく心に銘じ骨に徹すべしと

源蔵平伏して罪を謝す。兵衛門の奴、事を解せす稠人中その主の能に誇りて曰く、前日源蔵主人と藝を比べ、源蔵打たれて起つこと能わすと、ついに家中に流傳す。源蔵激怒して曰く

兵衛門、「奴」をして我が醜をあばかしめ以つて辱しむと

すなわち計を案じ夜行きてまみゆ。兵衛門知らす喜びてともに碁を圍み止めて宿さしむ。人定まりて後ち源蔵ひそかに寝室に入り之を刺して這れ去る。

倶に天を載かざるの仇報ぜざるべからざるなり。我よく妻子撫せん。汝それ顧慮する勿れと

乃ち藤原兼高作の刀を賜う、兵介拝謝して行く云々

*霊験亀山鉾

鶴屋南北作

平成元(1989)年 11月

第156回歌舞伎公演

第一幕 遠州浜松城下馬場先の場

田町

東田町

本書所収の東田町

現在の東田町

その余は戦災復興土地区画整理事業により浜松市中区中央1丁目に編入される。

御奉行様が手柄を誇る為に、地区の歴史を抹殺してしまうのは困ったものだ。

天狗の火を浜松七不思議と申すはおかし。天狗とは古来外より人に知られぬことなり。評定始式にて人に知らさぬ酒盛、僧侶内聞の酒盛を天狗酒ととなう。又夜田に入りて魚を捕うるを天狗の夜堀と申す。これは油に火をともし或はたい松にて場所をさぐりりて歩き田守に追はれて飛ぶことあり、秋葉の天狗にはあらす。

云々とある。

馬込町

本書所収の馬込町

現在は戦災復興土地区画整理事業により浜松市中区中央2丁目に編入される。

御奉行様が手柄を誇る為に、地区の歴史を抹殺してしまうのは困ったものだ。

この川天龍川と書り。是を考うるに水上諏訪の湖、今その源は御射山のみねの月池・星地より流れ出るなり。さればあめの流れということにあるべし。

とあり、古歌は

よしさらば身を浮木にてわたりなん天つみ空の中川の水

というのだ。

木戸町

日本は此等蕃佛のために天日暗し、目ざわり千万ツ。

と叫んで同行の侍も手伝い、人々あれよあれよと見ているうちに、地蔵尊を馬込川へ放り込んでしまった。

中島町

六本松は馬込川の東の岸にあり、昔諏訪の神ここにましましけるを、弘治二とせばかりに浜松の駅路に移しすえ奉るなり。彼の跡に六本の松を植え置きけるに、これを六本松という。

と書いたが、元文5年6月1日歿し、この由緒ある中島町六本松のるい域に葬った。墓標に「信濃守従五位下藤原朝臣國頭墓」と刻んである。國頭の妻眞咲は京都伏見稲荷の神主荷田東麿の姪で、般若心経を義翻し歌を詠じた程の秀れた歌才をもち、しかも容姿端麗で平安朝時代の和泉式部にたとえられた。

賀茂眞淵日記の一節に

藤原國頭もこの夏(元文5年)みまかりにけりと、あづまに聞きてよみける歌を國麿の許に遣わす。その妻まさき東麿大人の姪なり。なげきのほどぞ思いやられて弔い侍るに目も泣きはらしながら、たどりいでてあわれなること物語り云々、

という。

月花の世を經て雪に埋れり

が建つ。

東伊場町

新宮御領遠江國濱松庄岡部之里

とある。

武田信玄は汎秀の首級を

これを見よ

と岐阜に送つて信長の心胆を冷し、遺骸はその場へ徳川方で葬ったのであるが、信玄がこの汎秀の首級につけて、浜松から岐阜に送つた手切狀は史上有名で、

と書き起して、最後の段に

と結んでいる。

南伊場町