2014.1.10

御殿か獄舎か

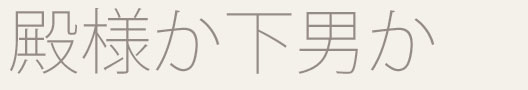

殿様か下男か

寄付

殿と獄

古来我国では「殿」に居る人が「殿様」と呼ばれていた。Oさんは某藩の元家老職の家柄の当主であるから、田原藩渡辺華山先生と同じだ。昔で言えば立派な「殿様」である。

しかも剣道7段。昔ならしくじったらすーっと白閃一筋、自分でも気がつかないうちに、頭が胴体にお別れしてしまうところなので、殿様に殿様たるべく暮らして頂くため、意を用いたのであった。

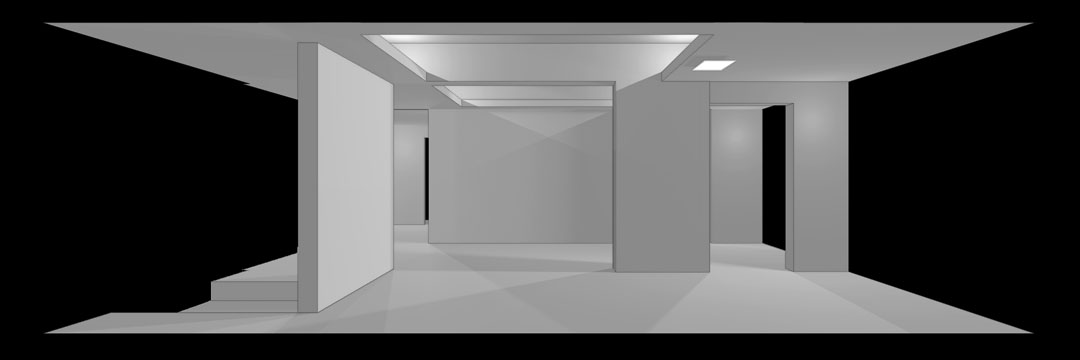

「殿様」の居る所が「殿」であり、建物の中心となる。そしてそのまわりに、環境調整装置でもある接客空間、サービス空間などの「縁・庇」が取り巻く。しかしこれだけではダメなのである。

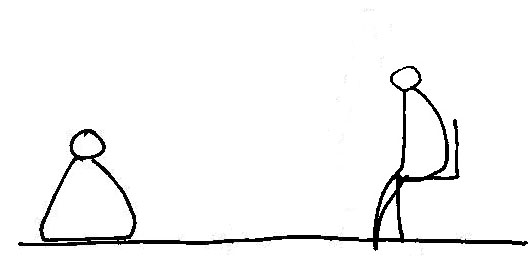

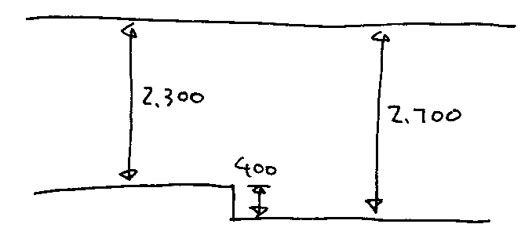

「殿」の床は「縁・庇」より高くなければならない。

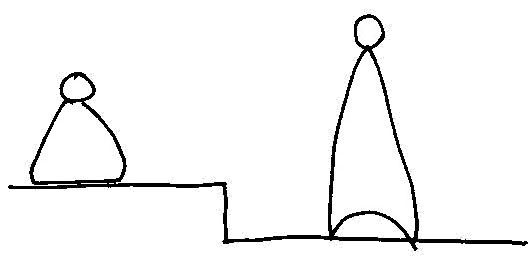

畳の床高が椅子座の部屋の、椅子の座面と同じくらいであれば、続き間にした時に、空間がぐっと拡がる。椅子に腰掛けた人と、座敷に座った人の目の高さが近づいて、話がしやすい。

ところが明治このかた、立って歩き回る部屋と、畳を敷いた部屋の床の高さを同じにする、ということが行なわれてしまった。

嘉永7(1854)年、異人ペロリが将軍に接見するという折、異人は江戸城の御殿へ、靴のまま畳の上に上がり込み、畳の上に据えた椅子に腰掛けてしまったからだ。

先年NHKの大河ドラマで見たように、宮崎あおいなんてえ、男癖の悪そうな姫様が「上段に畳を重ねれば異人の椅子よりも高くなります。」などと浅はかな入れ知恵をしたのがいけないのだ。

あの場合、異人を「お庭番」の格で、縁先に椅子を据えて引見すれば良かったであろうが、やはり黒船が怖かったのだ。

爾来畳の上に椅子を置くのが「高級」ということになって「殿」の権威は失墜してしまった。

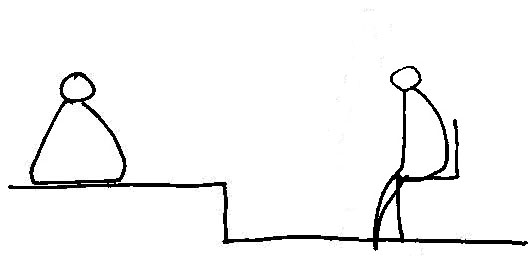

図は

新興アパートメント

建築写真類聚・別巻

昭和9年5月18日発行

昭和12年9月23日4版発行

洪洋社

所収の同潤会青山アパートメントハウスのものだが、畳を敷物代わりに使って、腰掛けるのが「籐椅子」という所が、仏蘭西國から越南國あたりへ流れて来た不良外人の気分だ。

これに輪をかけたのが、戦後の農村住宅改善運動であった。土間の片隅で、へっついの陰で泣いている女を、床を上げて座敷と同じ高さにした所へ立たせるというのが、婦人の地位向上の象徴になってしまった。

元々は「立ち働く空間」は低くし、座敷では立ってうろつかない、という合理性を持っていた空間構成は、これでめちゃくちゃになってしまった。愛する夫を下男に使いたかった訳でもあるまいに、残念なことだ。

しかもメーカーハウスなど、天井高を変えるのが面倒なのか、和室も洋室もべたに天井高を2.4m程にしてしまう。2.4mは小間の床座では高すぎて落ち着かないが、洋室では低すぎて頭がつかえそうだ。頭の高さがそこへ来るのだから仕方が無い。婦人の地位は向上したかもしれないが、現代日本の殿様連は、空間的には下男と同じ扱いだ。

バブルの最中に麻布辺へ「外資系企業の日本支社長向け」なる集合住宅を建てたものがおったが「安普請」の評判が立って、さっぱり売れなかったとのこと。それなりの材料を使って、安普請ではないのに、何故悪い評判が立ったのかというに、天井高が2.4mだったという結論に行き着いたが、今更高さを変えるには建て替えしか無く、涙を飲んだそうだ。

世界中で一番明るい施設建築は日本のパチンコ店、世界中で一番明るい住宅は日本の住宅ではなかろうか。原発は止めようという割に、家中どこもかしこも同じ様に明るい、というのが合理的かどうか、首を傾げてしまう。米国の住宅は遥かに暗い。それより暗いのはヨーロッパの住宅。

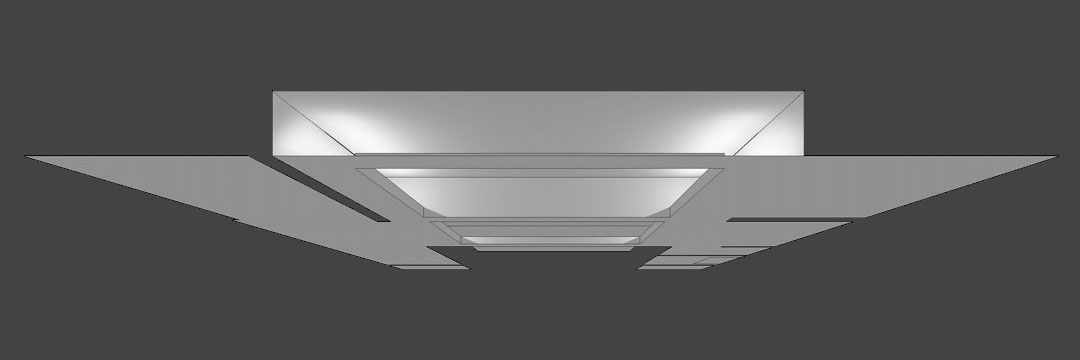

照明器具を見せるのでなく、主空間と従空間の高さの差を使って天井を少し明るくする。調理台の様なステージ部分はスポットライトで明るく、ソファまわりにはフロアスタンドがお勧め。

禍根

殿と獄

22世紀まで使える家

働く床と座る床を分ける

Osam’s Place

風の中の家

市郎兵衛家の改装