展覧会パンフ

おねがい

細江

三ヶ日

入出

鷲津

新居

舞阪

雄踏

村櫛

佐鳴湖

このページは

社団法人

静岡県建築士会

浜松支部

が1992年に行った

移動役員会配付資料の

コピーです。

「浜名湖の立面図」

のデータCDは

社団法人

静岡県建築士会

浜松支部

でお分けしています。

お問い合わせ下さい。

このページの担当

古山恵一郎

〒430-0946

浜松市元城町109-12

tel: 053-453-0693

fax: 053-453-0698

e-mail:

ask@tcp-ip.or.jp

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask

細江

大正6年の都田川を見てびっくりしました。一体ここはどのような米作りをしていたのでしょうか。一端大洪水があれば「今年は収入ゼロか、ま、仕方ない。」と言うようなものだったのでしょうか。ともあれこうした水害に対する備えは年々強化され、昭和・・年の七夕豪雨以来、大きな出水を見ないこととなりました。

しかし近年にいたって、こうした高水位治水、つまり毎年の水害だけでなく、10年に一度の水害まで防ぐほうが良い、10年に一度の水害だけでなく、100年に一度の水害まで防げるほうがよい、という考え方を見直す動きがあります。大川端に花開いた江戸の文化を葬ったのは2階建ての屋根より高い防潮堤だという意見です。

東京における江東防水計画は急激な地盤沈下に対して緊急避難的に行なわれたため、防水以外の日常生活と水際との結び付きを考慮していませんでした。しかしこれからはもっと広い意味で水と人との結び付きを寄り豊かなものにするような水際のデザインが求められる時代となりそうです。

そしてその時にも考えに入れておかなくてはならないのが江戸の治水でも都田川下流と同じように荒川上流の利根川流域に洪水が起きた場合、北関東の広い地域で水田に冠水が起こりそれによって江戸の街が守られるという仕組みになっていたことです。

同じことを浜名湖で考えてみると、例えばリゾート地としての土地利用にとっての景観保護を、地元の日常生活にとっての安全性、利便性と調整しなければならないと言ったことがこれからは益々増えてくるものと思われます。

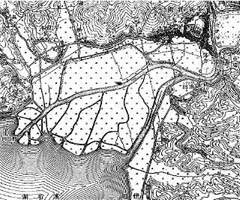

| 明治23年 (明治23年測量大日本帝國陸地測量部二万分一地形図「氣賀町」「北庄内村」より) |

| 大正6年 (大正6年測量大日本帝國陸地測量部二万五千分之一地形図「氣賀」より) |

| 平成2年 (平成2年測量国土地理院1:25,000地形図「気賀」より) |

デ−タの利用について

- 「浜名湖の立面図」の著作権は(社)静岡県建築士会浜松支部にあります。

- コピー、リンク、引用を御希望の場合、御相談ください。

- 引用に関する責任は負いません。

- 文脈の曲解につながる形での部分引用はお控えください。