〒430-0946 浜松市元城町109-12

電話 053-453-0693, fax 053-458-2534

e-mail:.ask@tcp-ip.or.jp

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/

御江戸日本橋, 1868

東京府武蔵國

日本橋区

駿河町及通一丁目近傍

明治17(1884)年

参謀本部測量原図

江戸住宅事情 東京都

都市紀要34より

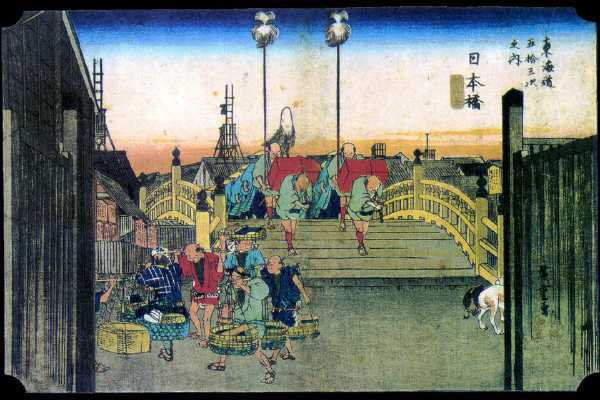

東海道五十三次乃内 日本橋

安藤広重 1833年

南から北を見たところ

切支丹伴天連の妖術

錦の御旗が始めて浜松を通過したのは慶応4年改め明治元年、つまりは1868年旧暦10月2日でした。それまで300年近く「天下泰平」だったのが、いきなり文明開化ですから、相当の混乱だったでしょう。この時代の浮世絵を見ると、同じ建物が作者のまなざしによって全く違うものになってしまうのが面白いところです。

住宅地ではないのですが、文明開化の前と後では日本橋の見え方がどう変ったかを見てみましょう。さすがに天下の日本橋なので建物が密集しています。左上が駿河町の辻。新橋横浜には岡蒸気が走り、日本橋にも三井両替店、川沿いの電信局倉庫などの洋館が建ちはじめましたが、まち全体の様子は江戸時代とそう変っていません。

図1の左下、赤くかこった部分の明和9(1772)年頃の様子が図2です。明治の中ごろまで、それほど変っていない事が解ります。江戸は都ではなく、幕府つまり東北原住民討伐作戦総司令部の周辺に出来た軍事都市であり、住民の8割が男だったという事なので、現在の東京とは大分様子が違います。

日本橋通りに面した表側には幕府御用商人が店を並べていて、従業員は屋根裏で寝起きする事が多かった様です。路地を入ると9尺x2間から9尺x4間の借家が並んでいます。裏長家と呼ばれるもので、職人、行商等の自営業者が住んでいました。3坪程に一家が寝起きし、仕事をそこでする人もいるので、風呂は無し、便所は共同です。江戸の街では武家・町人とも仮住まいの意識が強かったようで、「火事と喧嘩は江戸の華」というのもその辺りから来ているのでしょう。

図3は人々が何の疑いも持たずに「天下泰平」に暮らしていた頃の日本橋。南側の木戸内から北を眺めたところです。木戸の外側、川べりの高札場は現在も公園になっています。図1の左下が図3となります。木戸の右すぐ内側は近江屋、つまり現在と同じ「ふとんの西川」です。

参勤交代というのはもともと、完全軍装の戦闘部隊が、訓練をしながら東北原住民討伐作戦総司令部付きの勤務の交代に来る、というものでしたが、泰平の世が続く間に、図のようにのんびりした公共事業と化してしまった様です。

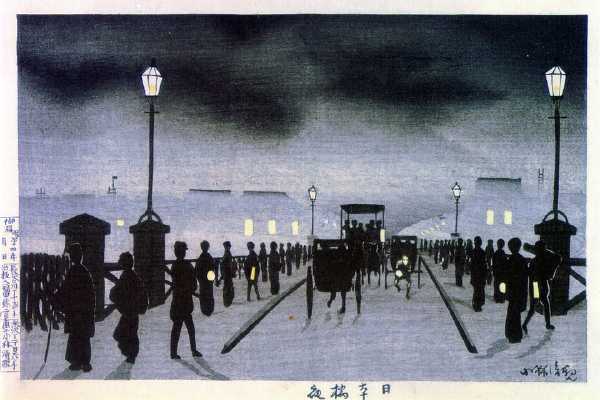

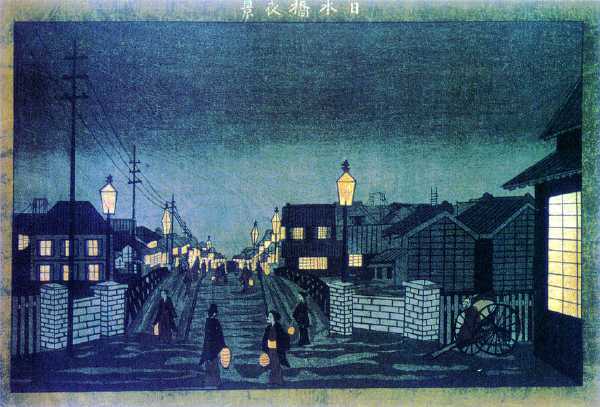

日本橋夜

小林清親 1880年

ところが明治になり、ガス灯等が出て来ると(図4)画面は次第に怪しい気配を見せ始めます。女はともかく、男は洋服等というものを着るようになります。奇怪な服を着た人々がガス灯に照らされて日本橋の上を行き来します。中には新式の馬車に乗るものも有ります。かろうじてちょうちんの明かりが昔と変らないのですが、それもガス灯の鋭い光でかき消されそうです。

日本橋夜景

井上安治 1881年

さらに図5になると、川向こうには洋館が増え、新式の明かりがキラキラと光っています。そして道を歩く人の姿は完全に妖怪変化の類いにしか見えません。ちょうちんは明かり、というより切支丹伴天連の妖術から身を守るお守りの様に見えますが、ちょうちんを下げた男自身が奇怪な服を着ているのでどうしようもありません。パースペクティブがへんちくりんなので、右側の建物に較べれば、人間の大きさは3尺くらいに見えてしまうのでよけいに怪しい。暗がりには「ジンリキシャ」なるものを停めて客待ちをしている男もいます。

日本橋北詰の洋館

1986年

図6はこの間まで日本橋北詰西側に有った辰野金吾先生設計の洋館。図4の右側の建物の場所に建っていたのですが、バブルの頃に建て替えられてしまいました。残念。この時代の建物は細部のデザインに至るまで相当にリキが入っていてかなり妖怪変化しています。

日本橋北詰から南を見る

2001年

そして100年後、人々は100年前の日本人が見たら妖怪変化と間違えそうな姿をして、「天下泰平」に行き交っています。

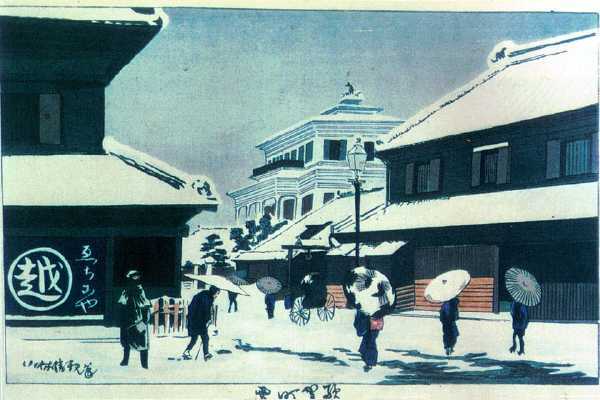

駿河町越後屋

三代広重 1858年

図1の左上に見える日本橋駿河町交差点の江戸時代の様子。 後世の様に「富士山が見えるから富士見通り」なんてブサイクなこたぁ江戸っ子は言わねぇ。富士山てぇことは駿河の国が見えるので駿河町。角に有るのが越後屋呉服店。

幕末の世情不安な頃に描かれた絵であるにも関わらず、伝統的な浮世絵として書かれているので「天下泰平」です。荷車も有るのでしょうが、絵の中では荷物は人間が担いでいます。

駿河町雪

小林清親 1879年

19年後の同じ場所。同じアングルでも三井両替店の洋館が不気味です。

男達は暮しに追われて振り向かないのですが、中央の女は三井両替店の洋館を見上げて、ふと「あの建物は一体何だろう。」と考え込んでしまっています。

同じ場所の 2001年

120年後の同じ場所。三井両替店は三井信託銀行本店。越後屋呉服店は三越デパートと変りません。

今日のオバサン族は別に三井信託銀行本店の建物を不思議そうに見上げることも無く、安藤広重の頃と同じように「天下泰平」にショッピング。荷物は広重の頃と違い自動車で運ぶようになりました。

東京海運橋第一銀行

歌川芳虎 1876年

「洋館ったって、んなもなぁ屋根にちょいと飾りを付けりゃあいんだろ。」と言って清水喜助さんが建てた東京海運橋第一銀行。

歌川芳虎さんも同じように天下泰平な感じで絵にしています。

海運橋

小林清親 1876年

同じ年に描かれた同じ建物の絵であるにも関わらず、やはり立ち止まって考え込んでしまう女。

「あの建物は一体何だろう。」

「岸田」「A」とあるのは岸田吟香さんがやっていた薬局=Apotecaの傘でしょうか。岸田吟香さんは小林清親のパトロンでもあった様です。岸田さんが上海で始めた「広済善堂」は後に里見甫さんが預かって軍の阿片工作の拠点となった様です。

同じ場所 2001年

同じ海賊橋の掘割の上には高速道路が掛かってしまいました。銀行の向こうには東京証券取引所付近が見えます。

125年前の女のまねをしてぼーっと立っていたら、ビジネススーツを着て小走りにやって来た現代の若い女に、はじき飛ばされそうになってしまいました。恐い恐い。