〒430-0946 浜松市元城町109-12

電話 053-453-0693, fax 053-458-2534

e-mail:.ask@tcp-ip.or.jp

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/

大正12年9月1日午前11時58分

関東大震災

写真は1986.6.28撮

明治が大正になる間に、木橋だった日本橋も石造の橋に掛け変えられ、越後屋さんの裏には日本銀行が造られ、と近代国家を目に見えるものにするための、帝都建設が進められました。鉄道網が整備されるに従い、郊外には田園調布、自由が丘といった近代的な住宅地が出来つつありました。

しかし大店の並ぶ表通りとは対照的に裏長家の暮しは江戸時代とさして変らないものでした。大正の末までの東京は「江戸の街並に近代建築が並ぶ」というものだったと言えるでしょう。

現在の銀座・日本橋でさえ、表通りから一歩奥へ入ると、江戸時代から変らない路地裏の雰囲気を残す裏通りに出くわす事があります。狭い路地の軒先の鉢に植木が植えられ、ふと見上げると西日を防ぐすだれの向こうからから三味線の音が流れてきます。

気付いて足下をよく見ると、近代的な道路側溝ではなく、地境を人が歩いた路地の名残りで、まん中に下水が通っています。

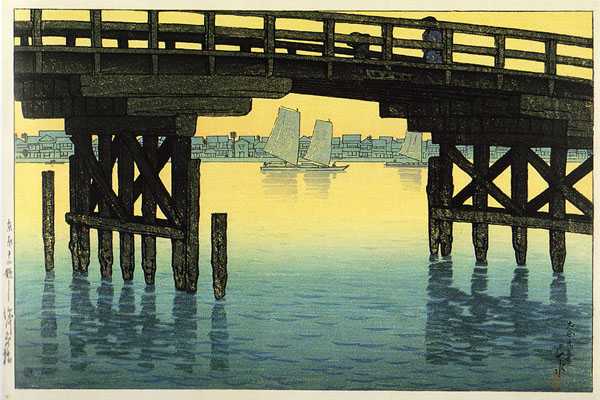

深川上の橋

川瀬巴水 大正9年

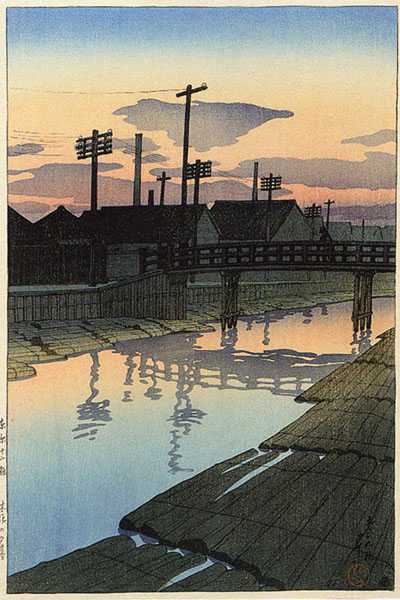

木場の夕暮れ

川瀬巴水 大正9年

Los Angeles County

Museum of Art

文京区湯島には「路地の井戸」というのも残されています。墨田区では近年、こうした路地の井戸を地域防災に活用しようという事も行われている様です。路地尊

表通りでは近代建築の建設が進み、近代的な表通りが造られている時にも、一歩裏では生き長らえて来た伝統的な町並みでしたが、 大正12年9月1日午前11時58分に発生した地震で、こうした江戸時代以来の町並みは崩れ去ってしまいました。

個々の近代「建築」の建設はある程度進んでいたものの、「町並み」の近代化、という点ではこれから、というのが当時の東京の姿であり、例外的に建設されたブールヴァールである明治神宮の表参道は、都市計画から生み出されたものではなく、明治神宮を立派に見せる、という目的の為に造られたものでした。

震災からの復興はこうした状況にあった東京の姿大きく変える---個々の建築ではなく、町並みの姿そのものを近代化するきっかけになりました。震災復興の為に造られた「同潤会---後の住宅公団」では、都心部に大規模な近代的都市住宅の建設を始めました。

当時、ヨーロッパでは第一次世界大戦の戦災復興をきっかけに、都市住宅の近代化が大きなうねりを造り出しており、ル・コルビジェなど「近代建築の巨匠」と呼ばれる人々が活躍していました。震災復興時の同潤会の住宅建設は、こうした動きと同時代のものでした。崩れ去った江戸の街並みの上に、世界でも最先端の都市作りが行われました。

現在でも表参道・代官山が「おしゃれな街」という土地柄を認められているのは、戦災復興で出来た同潤会の集合住宅が演出した「未来の街角」という景観が大きな役割を果たしています。

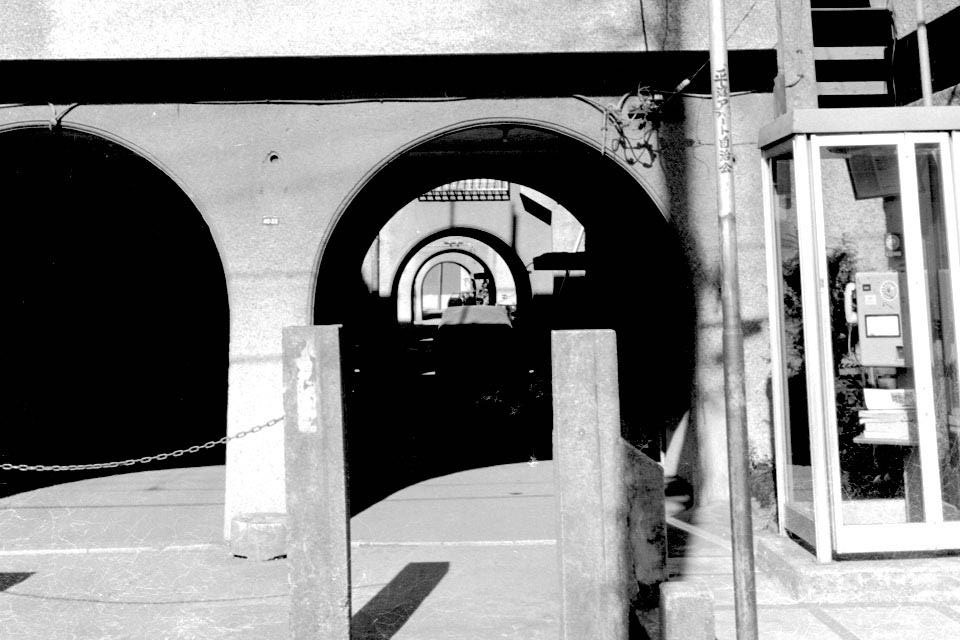

写真は1976.2.19撮

これは横浜駅東口にあった「同潤会平沼アパ−ト」です。ア−チの連続する通路、木彫りの飾りのついた階段、ダストシュート、屋上物干と、当時の「都市住宅」の提案が盛り沢山で興味深い建物でした。

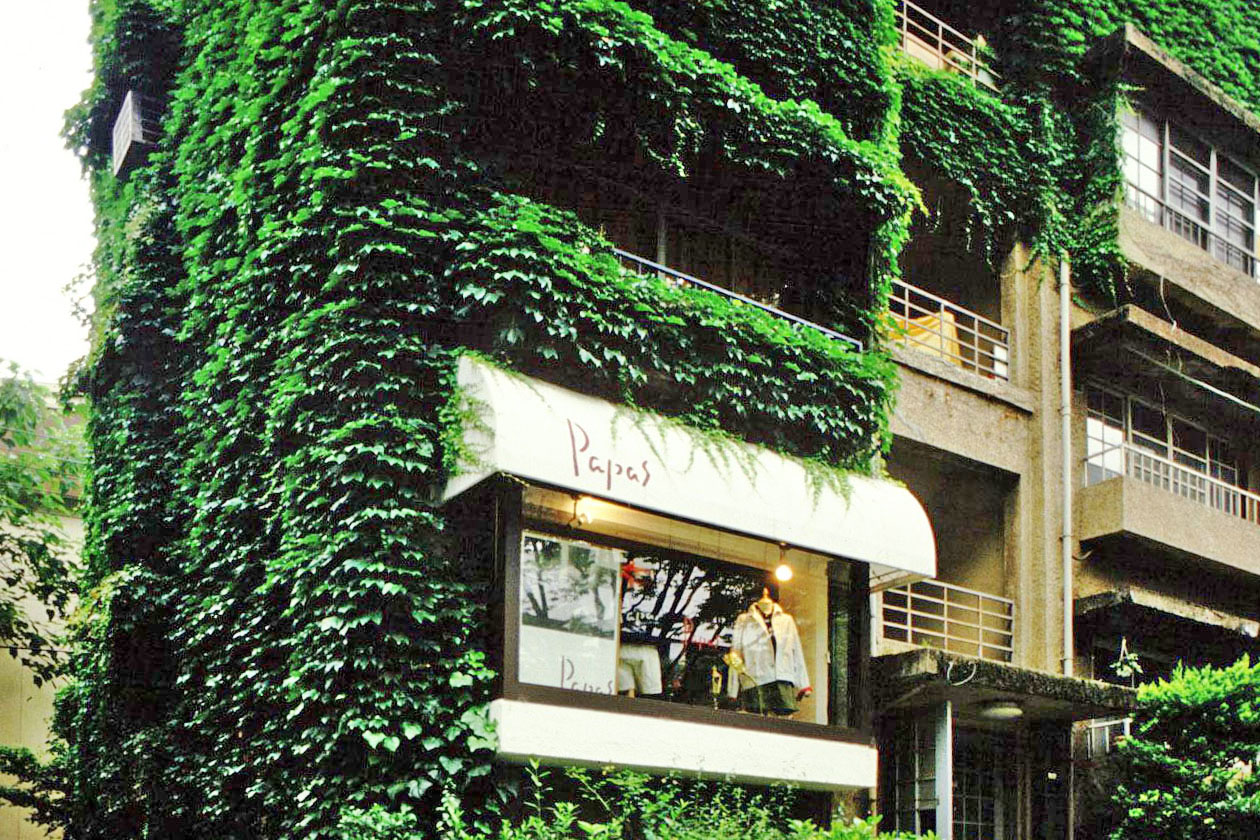

写真は1986.6.28撮

完成したばかりの表参道にも「同潤会青山アパ−ト」が造られました。現在、歴史的建築物としての姿を活かした建て替えが出来たとの事で、見てみたいものです。

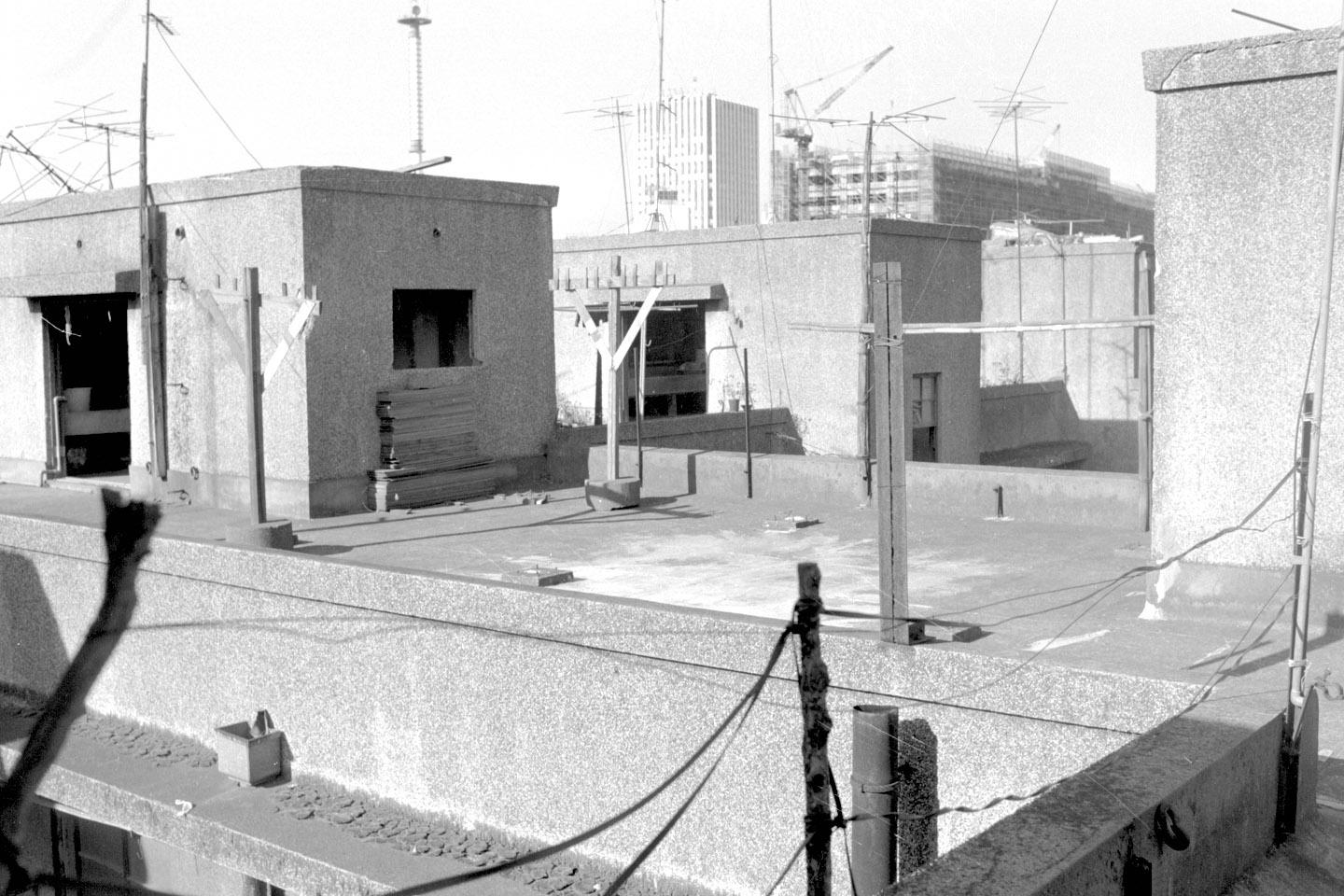

写真は1991.2.17撮

同じく「同潤会代官山アパ−ト」。

銭湯が共同施設として中央に配置されているのは時代を感じさせます。当時のヨーロッパで先端的デザインとされていた造型だけでなく、ビクトリア時代の特徴的なスタイルであるコ−ナ−出窓、平沼アパ−トでも見られたア−チの連続、と様々な要素が取り入れられていて、見ていて楽しい建物でした。

同潤会の集合住宅群が一応の完成を見、あちこちに「未来の街角」が姿を現し始めた頃、すでに日本は「住宅建設どころではない」という時代に突入していました。

2015.2.23

表参道おさんぽ

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/history/history14/harajuku/index.html

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12