〒430-0946 浜松市元城町109-12

電話 053-453-0693, fax 053-458-2534

e-mail:.ask@tcp-ip.or.jp

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/

高層集合住宅のこれから

Vanderbilt Mansion

National Park Service, USA

なぜ高層集合住宅か

日本では高層集合住宅を「マンション」と呼ぶ様ですが、例えば米国ではかってハドソン川上流に鉄道王が建てた敷地数万坪、床面積数千坪の、パーティーのためにグランドセントラルから「自家用急行列車」を仕立てた様な「邸宅---戸建て住宅の大きなヤツ」をマンションと呼ぶことはありますが、普通の人の住む家は単に「高層アパート」「高層コンドミニアム」ちょっと専門的には"high-rise multi-family housing"「高層集合住宅」等と呼ぶことが多い様です。ジョンレノンが住んでいたダコタハウスも「アパート」です。

日本でなぜ高層集合住宅に人気があるかと言えば。

- 土地が高価で、戸建て住宅は資金が足りなくて取得出来ない。

- 近所付き合いがわずらわしいので、集合住宅の方が気楽。

- 将来的な建物のメンテナンスを人に頼めるので楽。

ローマ市内の中層(5階建て)集合住宅

何時頃のものでしょうか。英国の住宅の平均寿命が800年程,という説が有りますので、「永遠の都」ではもっと古いかも。

メンテナンスは楽か

高層集合住宅では家賃・管理費以外にも、営繕工事費の積み立てを行うことが多い様です。外壁・屋上の補修など、戸建て住宅ではなかなか面倒なことなので、これは助かりますね。

10年、20年と経つうちには設備機器の交換が必要になるものもあります。そしてやがては大規模修繕または建替え,という時期がやってきます。東京都内で1960年代から始まった分譲高層集合住宅では、なかなか建替えが決まらない、という事例が増えている様です。

高齢化が進み、家族構造が変化して、需要にあわなくなった分譲高層集合住宅では、いくら場所が良くてもそのままでは買い手が付かず、建替えようとしても足並みが揃うことはありません。所有者の9/10の同意で立て替え出来る、と法改正をしたものの、余裕のある人は出て行ってしまい、「ここで死なせてくれ」という老人マンションになる例もある様です。

欧米ではローマ時代から都心部の住宅は5階建ての集合住宅、という長い歴史があり、一度建てたら数百年は住み続けるという、建物の寿命に対する考え方の違いもあるのではないでしょうか。造る方も「税法上は60年ですが、まあ35年程で建替えることが多い様です。」などと言います。

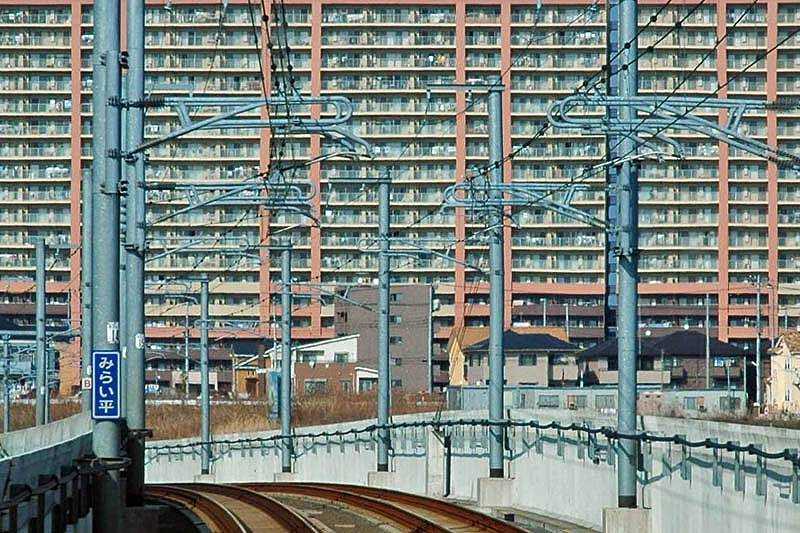

首都圏の新築分譲高層集合住宅

筑波エキスプレス沿い、秋葉原まで45分

1,600万円、は安いのか,高いのか

「近所付き合いは面倒」

の代わりに得たもの

確かに近所付き合いは煩わしいものです。一昔前の近郊農村部の様に「女たるもの朝は夫より早く起きて、朝飯前に洗濯を済ませるのが常識だ。」などと新参の嫁の家事パターンが、村の年寄りの娯楽のタネにされたのではたまったものではありません。

そうした近所付き合いの煩わしさと引き換えに手に入れた、自由な現代都市生活の裏側が、新聞紙上を賑わわすことも多い様です。

江東区の女性バラバラ事件など、その典型では無いでしょうか。人間よりコンピュータとの会話の方が得意だと言う変質者が、周到な準備の元で高層集合住宅の隣の部屋に住んでい若い女性を殺し、遺体を別の高層集合住宅のゴミ捨て場と下水に捨てた,という事件は衝撃的です。そして更に事件の本質を暗示するのは、姉妹で暮らしていた被害者を、独り住まいだと思っていたのが犯人に取って誤算だったという点です。

同じ様に「近所付き合いは面倒だ」と考える分譲高層集合住宅の住民同士でも、子供を巡って悲惨な事件に発展するケースが後を絶ちません。何とかならんものかと思います。

小田原近郊の分譲住宅

小田原厚木道路(有料)-東名(有料)経由で東京へ自家用車通勤出来る夢の戸建て住宅

6,000万円(1995当時)、は安いのか,高いのか

Googlemap

知人の大学教授の場合

| 1985 |

多摩ニュータウンの中古マンションを購入。

築10年、20坪ちょっと 3,200万円 ルンルンと自転車で職場へ。 |

| 1990 |

オレの資産も大分値上がりした様だと、からかい半分不動産屋に査定してもらう。

4,000万円 余裕だネ、と退職後の夢を膨らませる。 |

| 2000 |

バブル崩壊ということで、ちょっと心配になり、不動産屋に査定してもらう。

800万円 ガーン、毎月の返済だけでなく、退職金までつぎ込んでいるのはいったい何なのだ。

|

| 2008 | 体長優れず、癌かもしれんと言うので、「マンションの次は癌だなんて、日本経済のカモだね。」と言うと嫌な顔をする。 |

住宅は資産か

1990年代に入っても「夢の戸建て住宅」を求める人達は、「深夜なら1時間通勤」というわけで,都内から小田原近辺まで繰り出してきました。土地建物6,000万というプライスタグだけは豪邸です。現在売りに出すといくらぐらいか,ちょっと心配になります。「戸建持家に住める人は勝組だ」という人がいますが、今後もそうでしょうか。

熱が冷めてしまうと「あれはいったい何だったんだろう。」ということがありますが,日本人の住宅熱もこのたぐいでは無いでしょうか。2003年の統計では,全国の空家が470万戸ということで、時代の空気は「もう住宅はいらないだろう」です。

土地の場合は更に、明治以来130年以上に渡った「日本式土地本位制度」が無くなってしまった、ということが背景にあります。

明治5年の地券発行で大きく近代化に向けて舵を切った日本でしたが、それまでの年貢に代えて、地租を納める。その代わりに室町時代から続いた土地永代売買禁止令を廃して,土地担保も認める、ということで、相当な混乱があった様です。

「年貢なら作柄によって見逃してもらえるが、地租はそうはいかない。」というわけで、「年貢の3年分と一反につき酒の一升も付けねば」田んぼを引き取ろうという人などいなかった、ということです。

ところがこの土地担保が大化けをして、企業の資産運用に使われました。工場用地などの利用価値によって土地が取引されるのでなく、資産として「求める人があるから値が付き、値上がりする、という土地ドライブが高度経済成長期を通じて加速しました。

これに終止符を打ったのが1990年代以降の金融開放と企業への外資参入でした。「土地」という日本国内でしか通用しない「ポーカーのチップ」で企業資産を運用するのは、外資の求めるところではなく、米国内で「サブプライムローン崩壊」を演出するのと相前後して、バブル崩壊に継ぎ足す如く、国際経済資産として意味の無い土地担保融資はしない、という金融国際化の波は住宅金融公庫の廃止でひとつの時代に別れを告げました。

どうも「戸建持家に住める人は勝組だ」という、これまでの我が国の常識を改める時代が既に始まっている様です。日本国内の住宅地が値上がりする、という話はありそうも無い様です。

にもかかわらず一部の「マンション供給業者」さんたちは、走り出したら止まらない、とばかりに売れる見込みの無い分譲高層集合住宅を造り続けているのは、きっとシロートには解らない裏のウラがある様に思えます。