-風の中の家 2

-生態系に配慮した敷地

-省エネに配慮した敷地

-潮風のオープンキッチン

-床と壁

-夏と冬

-現代茶の間

-風の中の家 3

-月

-Slide Show

-実施図面(pdf)

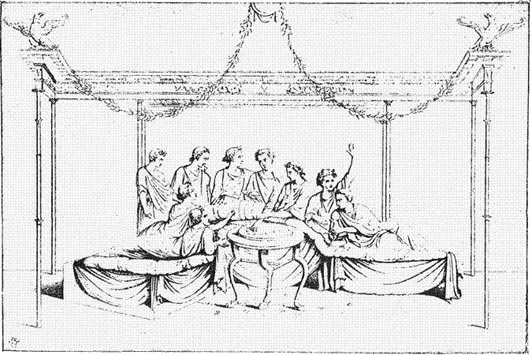

上の図はトリクリニウムと呼ばれる、ローマ時代の食事室です。右と左で、レクタスと呼ばれる寝椅子に横たわった二人の人物が主客で、廻りには侍女達が侍っています。ローマの貴族達は午後早くから、夜中までこうして宴会をやるのが普通だったようです。

食事室をトリクリニウムというのは「三ツ枕」という意味で、主客のレクタスに枕が3つづつ乗せてあるのだそうです。バッカスとヂュオニソス好みのお囃子入りで、毎日どんちゃん騒ぎを続けていた、特に女を侍らせて国事の相談などしていたのが、ローマ帝国滅亡の原因と、断ずる人もおるようです。まあ日本で言えば「料亭政治」でしょうか。

レクタスはアメリカのホームドラマに出てくる、メンタルテラピストが話を聞くときに、患者を寝かす寝椅子を指す名前として残っているようです。ローマ時代のレクタスは、現代語ではカウチポテト、となるでしょうか。ビールにポテトチップスでなくとも、ビールに枝豆、女と言っても古女房となれば、畳の上に寝転がっても、国事の乱れには至りますまい。

ローマ時代のトリクリニウムは、廻りから中央に向かって、傾斜が付いていたそうです。豚の丸焼きの残骸やら、ブドウの皮などを当たりに散らかしながら食べる、という不潔なものだったのかも知れません。洋式建築の床というものは、そういうもののようです。

これに較べて伝統的な畳の茶の間では、寝転がるのを止めて正座をすれば、空間の質は一変します。「作法=使い方」というやつです。動作を合理化し、身体機能を磨くことで空間を使いこなす和式の方が、何でも彼でも「もの」の機能に頼って、道具立てばかり大げさになる洋式よりも、洗練されています。こちらの方を「文化」と呼んでも良いのではないでしょうか。

殿様か下男か

御殿か獄舎か

殿と獄

禍根